I l tessuto osseo reagisce alle sollecitazioni del mondo esterno proprio come qualsiasi altra parte del nostro corpo. Quando ci tagliamo un dito con un foglio di carta, ci aspettiamo che le piastrine tappino i vasi sanguigni aperti e che, dopo un po’, la pelle si rimargini. Le nostre ossa fanno più o meno lo stessa cosa. Quando ci rompiamo un osso, il corpo dà immediatamente il via a un processo che riunisce e salda i due pezzi. Il modo in cui le nostre ossa crescono e si mantengono ci ha fornito un sistema di riparazione integrato.

A volte, però, le ossa non si comportano come dovrebbero. In certi casi gli elementi che ci dovrebbero sostenere dall’interno diventano una sorta di prigione che intrappola gli altri tessuti, spingendo il corpo verso una nuova rotta che hanno stabilito. Tali situazioni sono promemoria potenti, se non dolorosi, del fatto che gli scheletri raccontano la storia delle nostre vite più efficacemente di qualsiasi altra cosa.

Nonostante lo stretto rapporto che abbiamo con le nostre ossa – c’è uno scheletro dentro di voi in questo momento – è fin troppo facile considerarle semplici oggetti. Gli antropologi e gli anatomisti sarebbero in grado di osservare un certo elemento dello scheletro e dire qualcosa sull’età della persona a cui apparteneva o indovinare altri particolari da certi riferimenti osteologici, tuttavia, a grandi linee, se separate dal loro contesto di carne, le ossa sembrano private della loro storia. Tranne che nel caso della patologia.

La patologia è lo studio di ciò che non ci aspetteremmo dal punto di vista biologico. Nella maggior parte dei casi si occupa di malattie o ferite, tuttavia anche altre alterazioni – per esempio gli effetti di abitudini come indossare un corsetto, o rimodellare il cranio, delle quali abbiamo parlato in precedenza – cadono nella sua sfera di competenze, a prescindere dal fatto che abbiano avuto o meno ripercussioni negative sulla persona. In breve, la patologia confronta le ossa con una versione idealizzata dello scheletro umano completo, e segnala qualsiasi differenza rispetto allo standard: ognuna di queste differenze è definita una patologia.

Le patologie sono indizi di una vita vissuta, di ossa che si sono rotte e di malattie sofferte. Potremmo non essere in grado di risalire ogni volta alle cause dirette di quelle ferite, ma esse rimangono tuttavia un promemoria del fatto che quell’individuo era vivo e che ha storie da raccontare. Il rigonfiamento osseo su una costola in guarigione o la traccia di una sottilissima crepa sul femore ci mettono in relazione con il morto più di un cranio intonso. Le patologie sono punti di riferimento che ci avvicinano alla vita che stiamo esaminando, e che sollevano domande che forse non ci sarebbero mai venute in mente se lo scheletro fosse stato in perfette condizioni.

Potremmo riempire interi libri con esempi di ossa e scheletri con varie patologie. In effetti, molti lo hanno fatto, e quasi ogni scheletro umano porta i segni di qualche ferita. Nessuno scheletro è privo di segni d’usura, anche se si tratta solo di una piccola frattura a un dito del piede che non sapevamo nemmeno di esserci fatti, o di una carie non curata. È ciò che consente alla patologia di metterci in contatto con persone che non incontreremo mai. Le varie imperfezioni esibite dal nostro scheletro sono storie della nostra vita, che sia privilegiata o piena di sofferenze.

Tuttavia, sebbene la patologia in quanto scienza sia stata inventata principalmente dagli esseri umani per gli esseri umani, non si applica solo a noi. D’altronde, non siamo le sole creature a possedere uno scheletro, e il modo in cui le ossa crescono, si rompono e si saldano è lo stesso anche per gli altri vertebrati. In effetti, i reperti fossili forniscono ampie prove del fatto che molte delle ferite osteologiche in cui incorriamo non siano nulla di nuovo. L’elenco di bernoccoli e fratture inizia milioni e milioni di anni fa, e ogni elemento aggiunge qualche sfumatura in più alle storie delle creature che catturano la nostra attenzione nelle sale dei musei. Anche se, talvolta, gli strani scheletri degli antichi mammiferi e dei giganteschi dinosauri sono così imponenti che ci lasciamo sfuggire questi piccoli indizi, prove tangibili di vite uniche da tempo perdute.

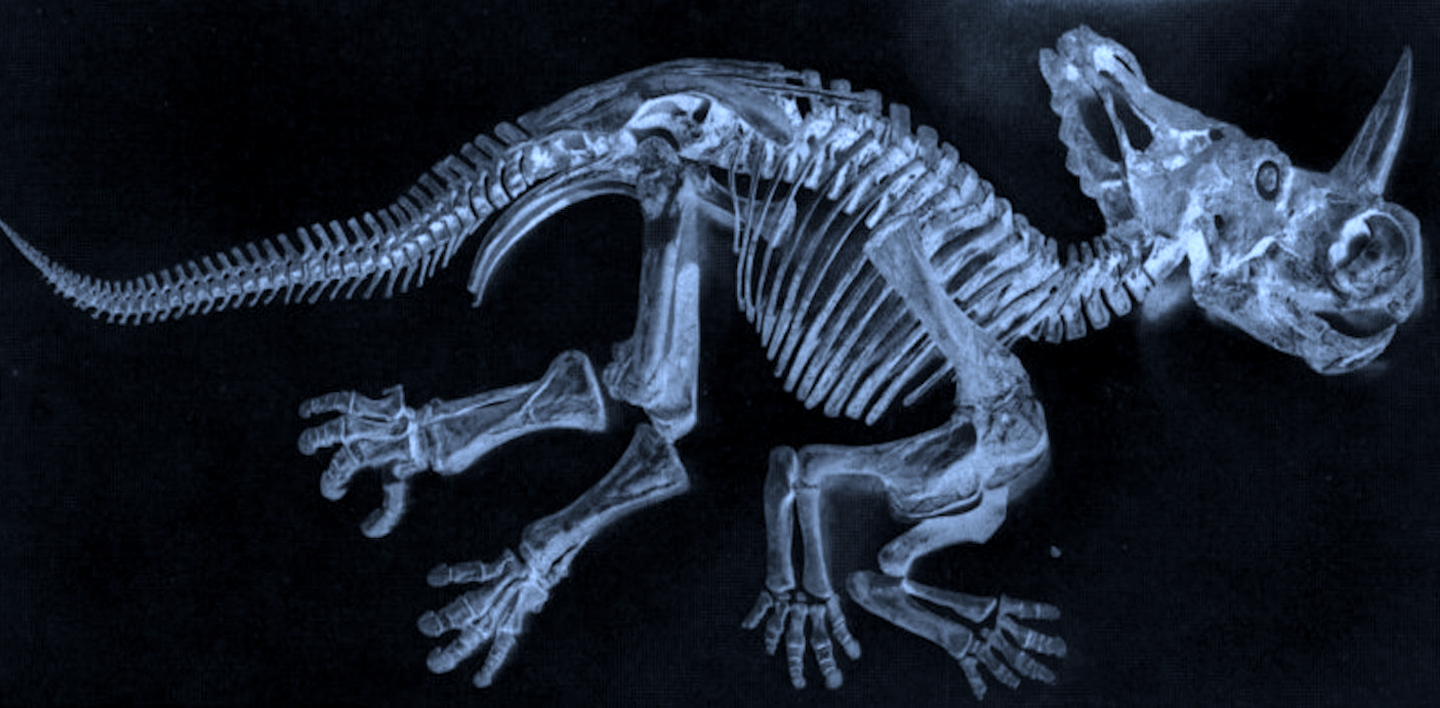

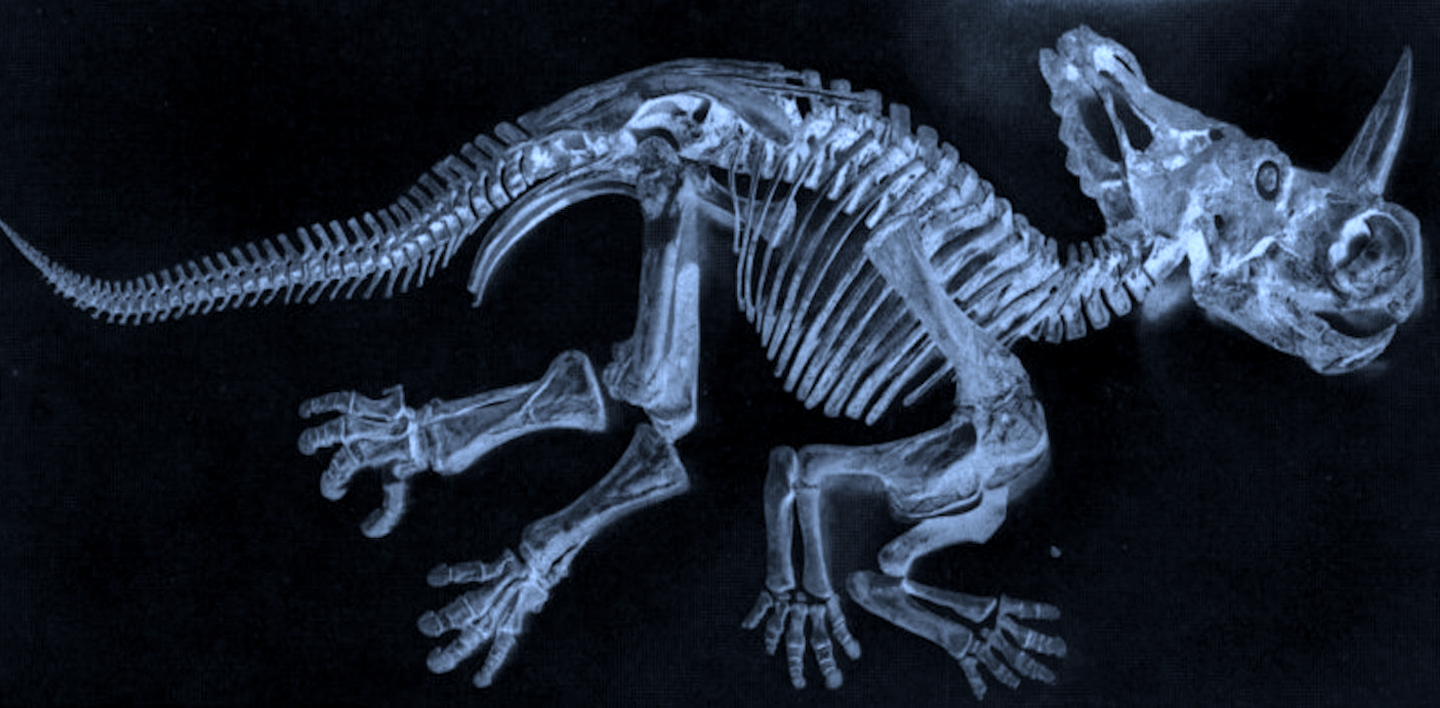

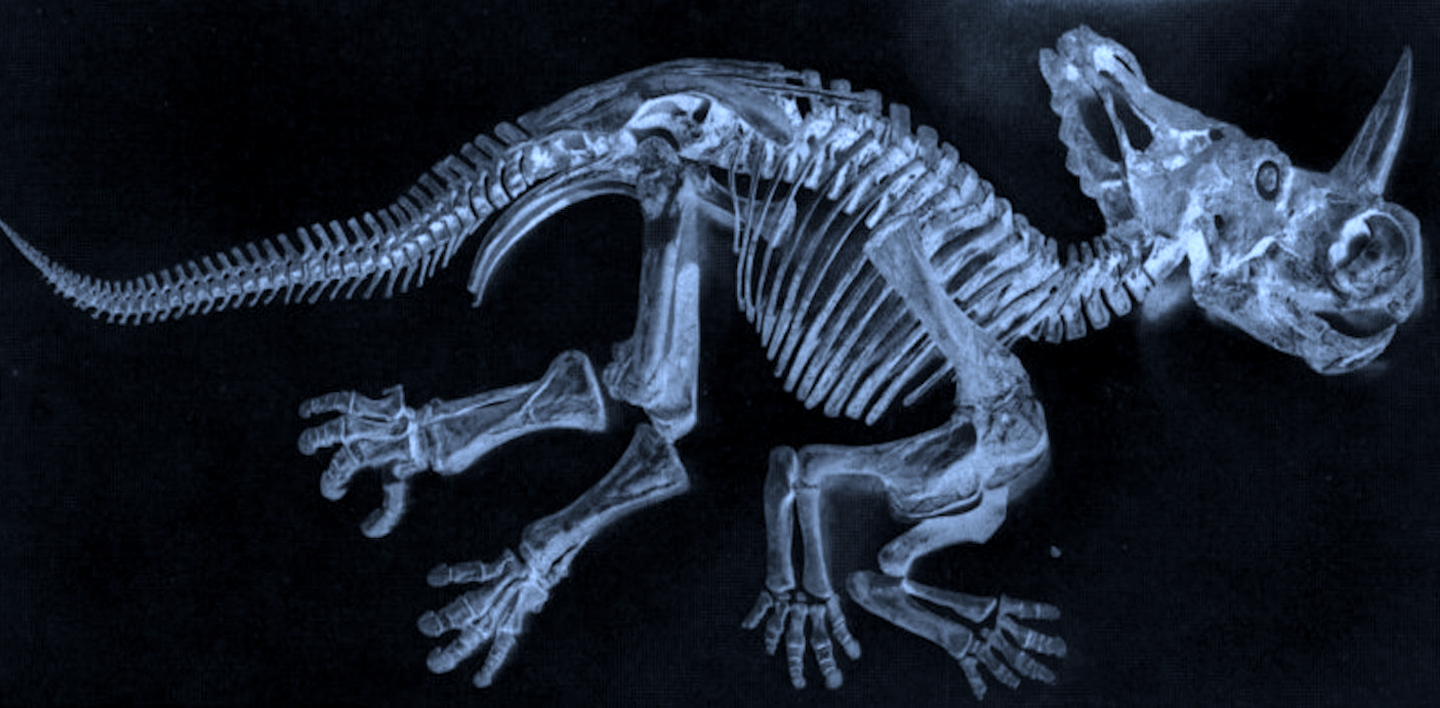

Uno dei miei esempi preferiti si trova in una nicchia al quarto piano del Museo americano di storia naturale di New York. La Milstein Hall of Advanced Mammals non attira la stessa folla delle gallerie dedicate ai dinosauri, ma questo è proprio uno dei motivi per cui il vecchio Megacerops è sempre sulla mia lista di cose da vedere ogni volta che passo dal museo. Lo scheletro di questa bestia – dall’aspetto di un imponente rinoceronte, ma che appartiene a un gruppo ormai estinto di mammiferi suoi lontani parenti chiamati brontoteri – è di un bianco spettrale, poiché il processo di mineralizzazione avvenuto dopo la sua morte, qualcosa come trentaquattro milioni di anni fa, gli ha conferito una tonalità pallida che si avvicina al colore del suo scheletro da vivo.

È bello. E, osservandolo da vicino, la quinta costola sul lato destro sembra un po’ nodosa se confrontata con quelle accanto. A circa metà lunghezza, c’è una frattura circondata da una crescita ossea bulbosa che risale a quando il mammifero è guarito. Nessuno può sapere che cosa gli sia davvero successo. Forse questo Megacerops cadde malamente. Forse un rivale lo caricò al fianco frantumandogli l’osso, proprio come fanno oggi i bisonti quando litigano. L’informazione racchiusa nello scheletro non si spinge così in là. Eppure l’antica ferita ha registrato un momento doloroso nella vita di questo singolo animale e ci mostra che è sopravvissuto. La costola si era rotta e stava guarendo quando qualcos’altro lo ha ucciso. E questo piccolo monumento al dolore preistorico ci rende queste ossa più familiari, ci rende più facile racchiuderle in un involucro di carne immaginaria e fantasticare che, così rianimate, saltino giù dalla pedana del museo.

I reperti fossili di animali preistorici forniscono ampie prove del fatto che molte delle ferite osteologiche in cui incorriamo noi esseri umani non sono nulla di nuovo.

Certo, nello scheletro c’è molto di più che le sole ossa. Anche i denti presentano i loro problemi, con le tipiche patologie che, sorprendentemente, erano presenti anche in un passato molto antico. Consideriamo il piccolo Labidosaurus. Questo rettile di 275 milioni di anni fa ha l’aspetto di una lucertola di medie dimensioni con un sovramorso dai denti sporgenti. In un particolare esemplare rinvenuto nella contea di Baylor, nel Texas, si è registrata la più antica traccia nota di infezione batterica in un vertebrato terrestre. Per qualche ragione, probabilmente un morso di troppo, il rettile si ruppe due denti. In condizioni normali ciò non sarebbe stato un grosso problema: a questi rettili crescono denti nuovi sostituitivi per tutto l’arco della vita. In questo caso, però, del tessuto osseo ricoprì le radici dei denti danneggiati intrappolando i batteri nell’osso mascellare. Il rettile soffrì di una grave infezione ossea che gli fece perdere altri tre denti e gli causò una ferita dolorosa e infiammata che spurgava pus. L’importanza delle alterazioni subite dalle sue ossa mascellari ci racconta che il rettile sopravvisse per un po’ con questa ferita, tuttavia ogni morso di ogni pasto doveva provocargli un dolore straziante.

E sapete che anche i dinosauri soffrivano d’artrite? Molti di noi purtroppo conoscono bene questo genere di dolore diffuso alle articolazioni di cui si soffre soprattutto avanti negli anni; ebbene, i reperti fossili mostrano che anche le “terribili lucertole” dovevano affrontare lo stesso tipo di sofferenze. Ce lo racconta il modo in cui l’osso reagisce alla perdita di tessuto circostante. Sebbene esista in moltissime forme, l’artrite si manifesta generalmente quando la cartilagine che ammortizza le articolazioni è consumata o rovinata: le ossa iniziano a toccarsi e, nel punto di contatto, si osservano nuove crescite ossee dalla forma nodosa. È uno dei prezzi che paghiamo per vivere fino alla vecchiaia, tuttavia ci sono altri modi in cui l’artrite può insorgere. Talvolta una ferita aperta può fornire ai batteri una via diretta verso un’articolazione, dove i microrganismi, per mettersi comodi, erodono la cartilagine e producono pus: uno degli esempi più disgustosi è rappresentato da una coppia di ossa dell’arto inferiore di un dinosauro dal becco d’anatra vissuto sessantasei milioni di anni fa e rinvenuto nel marna sabbioso del New Jersey.

Secondo la paleontologa Jennifer Anné e colleghi, le due ossa, ritrovate fuse insieme, verso la parte terminale, dove si incontravano all’altezza del gomito, avevano l’“aspetto di un cavolfiore”; i paleontologi che descrissero il fossile lo definirono “un pasticcio d’ossa ‘schiumose’”. Il tessuto osseo di questo dinosauro stava morendo, e gli arti avevano fatto crescere rapidamente nuovo tessuto osseo per cercare di compensare la perdita: il processo si era manifestato come una forma di artrite settica che aveva eroso il cuscinetto di cartilagine che proteggeva l’articolazione. In altre parole, faceva male, e il livello di crescita ossea mostra che il dinosauro era vissuto a lungo con questo problema prima di morire infine al termine del Cretaceo.

Una delle ragioni per cui siamo in grado di riconoscere questi problemi nelle creature fossili è perché li abbiamo già osservati su noi stessi. È l’uniformitarismo della patologia. Il nostro scheletro reagisce più o meno nello stesso modo alle stesse ferite e malattie che i vertebrati hanno subito sin dalla nascita del tessuto osseo. Avere uno scheletro interno duro ha i suoi svantaggi, e le malattie nel corso della storia ci mostrano i rischi naturali insiti nelle ossa. Vale la pena soffermarsi a esaminare le varie alterazioni in quanto espressioni inattese di ciò che il nostro scheletro può fare, di cosa riesce a sopportare, e di come si può autoriparare.

Le varie patologie ci offrono inoltre una visione più ampia su ciò che i nostri stretti parenti ominini facevano nella preistoria. Mentre una volta si riteneva che le carie fossero un problema relativamente moderno, associato all’invenzione dell’agricoltura e a una dieta basata sui farinacei, un sito archeologico in Marocco risalente a circa quindicimila anni fa ha rivelato che le popolazioni di raccoglitori-cacciatori lì sepolte avevano denti orribili, tutti bucati. Circa metà degli scheletri adulti lì rinvenuti presentavano carie. Ghiande e pinoli ritrovati nello stesso sito ci spiegano probabilmente il perché. Queste persone adoravano quelle leccornie d’origine vegetale, di conseguenza i loro denti assomigliavano molto a quelli di chi oggi è drogato di bibite gassate. E, conoscendo l’effetto delle carie su di noi, i ricercatori che hanno descritto la scoperta hanno concluso che questi cacciatori e raccoglitori “soffrivano probabilmente di alitosi e frequenti mal di denti”, in particolare perché erano vissuti circa un migliaio di anni prima di quando la nostra specie ha iniziato ad avvicinarsi all’odontoiatria.

Ma non sono solo le pessime abitudini a essersi fossilizzate. La patologia dei reperti fossili umani mostra anche che la consuetudine di prenderci cura gli uni degli altri risale a moltissimo tempo fa. KNM-ER 1808 è una celebrità tra i paleoantropologi: è lo scheletro di un Homo erectus che visse 1,7 milioni di anni fa nell’attuale Koobi Fora, in Kenya. C’era però qualcosa di strano in questa persona. Le ossa, osteologicamente femminili, non erano quelle che i ricercatori si sarebbero attesi da un tipico Homo erectus. Delle lesioni avevano intaccato il cranio e la mandibola, alcuni segni indicavano che il periostio – la membrana che avvolge le ossa negli esseri viventi – aveva reagito terribilmente a qualche malattia, e le stesse ossa mostravano segni di sanguinamento prima della morte.

Questi indizi condussero i ricercatori a ipotizzare che la donna soffrisse di ipervitaminosi A. Come indica il nome, si tratta di una patologia che insorge quando si ingerisce troppa vitamina A da fonti come il pesce o, come sospettato dagli antropologi, dal fegato di animali carnivori come leoni e iene (nonostante una seconda ipotesi ha suggerito che anche ingerire larve di api possa condurre ad analoghi picchi di vitamina A). A prescindere dalla causa immediata, questa persona rimase chiaramente malata a lungo – abbastanza a lungo da permettere a diverse patologie dolorose di accumularsi sul suo scheletro – e non sarebbe probabilmente sopravvissuta a lungo senza l’aiuto e la cura di altre persone. Anziché essere i bruti zoticoni spesso descritti, i primi esseri umani riconoscevano la malattia e aiutavano gli altri a restare in vita.

La patologia dei reperti fossili umani mostra invece che la consuetudine di prenderci cura gli uni degli altri risale a moltissimo tempo fa.

Questo è ciò che la storia ci ha lasciato in eredità: scheletri che non registrano solo il nostro racconto evolutivo e biologico individuale ma anche come abbiamo vissuto e i dolori di cui abbiamo sofferto. L’osteopatologia studia malattie come infezioni batteriche, artrite e sifilide, certo, tuttavia anche cose banali come una carie o una piccola frattura ricadono nel suo campo d’azione. Io stesso ve ne posso fornire un esempio. Quando avevo dieci anni, presi in prestito un vecchio skateboard stretto da casa dei miei nonni. Mi stavo divertendo moltissimo a scendere lungo la discesa del vialetto di casa mia, seduto, quando mia madre mi suggerì di provare in piedi. Caddi subito e sbattei così forte la mano per terra da procurarmi una frattura a legno verde – una crepa che non attraversava tutto l’osso – al radio. Ho moltissimi ricordi di quell’estate, di me che galleggio in piscina con un sacco della spazzatura che avvolgeva il braccio ricoperto dal gesso.

Per fortuna, lo stesso processo che fa crescere e mantiene in salute le mie ossa risaldò la frattura e probabilmente cancellò qualsiasi prova della sua esistenza, anche se conservo ancora la radiografia come ricordo di quella piccola disavventura. Mi sarebbe potuta andare peggio. Se avessi subito una frattura completa – con l’osso che si spezza davvero in due o più pezzi – il processo di guarigione avrebbe richiesto molto più tempo e un monitoraggio più attento dei frammenti per verificare che si saldassero correttamente. Senza cure mediche, queste fratture non sempre si ricongiungono bene. L’osso cercherà comunque di colmare lo spazio prodotto e di riattaccare le due estremità, ma queste potrebbero ritrovarsi disallineate o unite da una crescita ossea disordinata che potrebbe alterare la mobilità. In certi casi esterni, le ossa cercano di raggiungersi producendo nuovo tessuto senza però mai incontrarsi davvero, creando una falsa articolazione chiamata pseudoartrosi. È difficile non rabbrividire quando si è di fronte a certe ferite, eppure esse ci mostrano allo stesso tempo quanto versatile e addirittura adattabile sia il nostro scheletro.

Come abbiamo visto dai nostri amici della preistoria, però, fratture e ovvi segni di trauma non sono gli unici punti di partenza per la patologia. Anche malattie, nutrizione e altre cause esterne hanno un proprio ruolo. Se restiamo a lungo senza assumere sufficiente vitamina C, per esempio, il nostro tessuto osseo inizierà ad assottigliarsi e si romperà più facilmente. È uno tra i vari e sgradevoli sintomi dello scorbuto, e anche una delle ragioni per cui è saggio spremere un po’ di lime nel proprio bicchiere di rum. Analogamente, una persistente carenza di vitamina D impedisce all’osseina di mineralizzarsi correttamente e, di conseguenza, le ossa finiscono per essere più malleabili di quanto dovrebbero. Ecco perché i bambini che soffrono di rachitismo hanno spesso gambe arcuate verso l’interno o verso l’esterno. E questi sono solo due modi in cui i casi della vita possono cambiare chi siamo dentro.

Estratto da Lo scheletro nell’armadio, vita segreta delle ossa, di Brian Switek, traduzione di Valeria Lucia Gili (il Saggiatore, 2020), per gentile concessione di Berla & Griffini Rights Agency.