O ggi c’è un’ampia letteratura su come il cervello “produce” più o meno ogni aspetto dell’esperienza umana, dall’amore all’arte, dalla matematica al ragionamento economico. Progetti di ricerca come lo Human Brain Project mirano a individuare le basi fisiche di tutti i nostri processi mentali. Questi ambiziosi obiettivi sono stati formulati grazie allo sviluppo, negli ultimi trent’anni, di nuove tecniche sperimentali che permettono di osservare e stimolare, con metodi innocui, l’attività di aree cerebrali e finanche singoli neuroni in soggetti vigili, che possono al tempo stesso riportare le proprie esperienze. Eppure questo collegamento tra esperienza e processi cerebrali sembra avere una complessità che si perde quando alcuni divulgatori e alcuni scienziati parlano un linguaggio seccamente riduzionista, come quando Francis Crick dichiarò: “Tu sei il tuo cervello”. Sempre più, negli ultimi anni, tra gli scienziati che si occupano di mente e cervello si è riconosciuto che il rapporto tra l’esperienza cosciente, il comportamento e i processi cerebrali pone questioni teoriche che non si risolvono soltanto con l’acquisizione di osservazioni più precise del cervello.

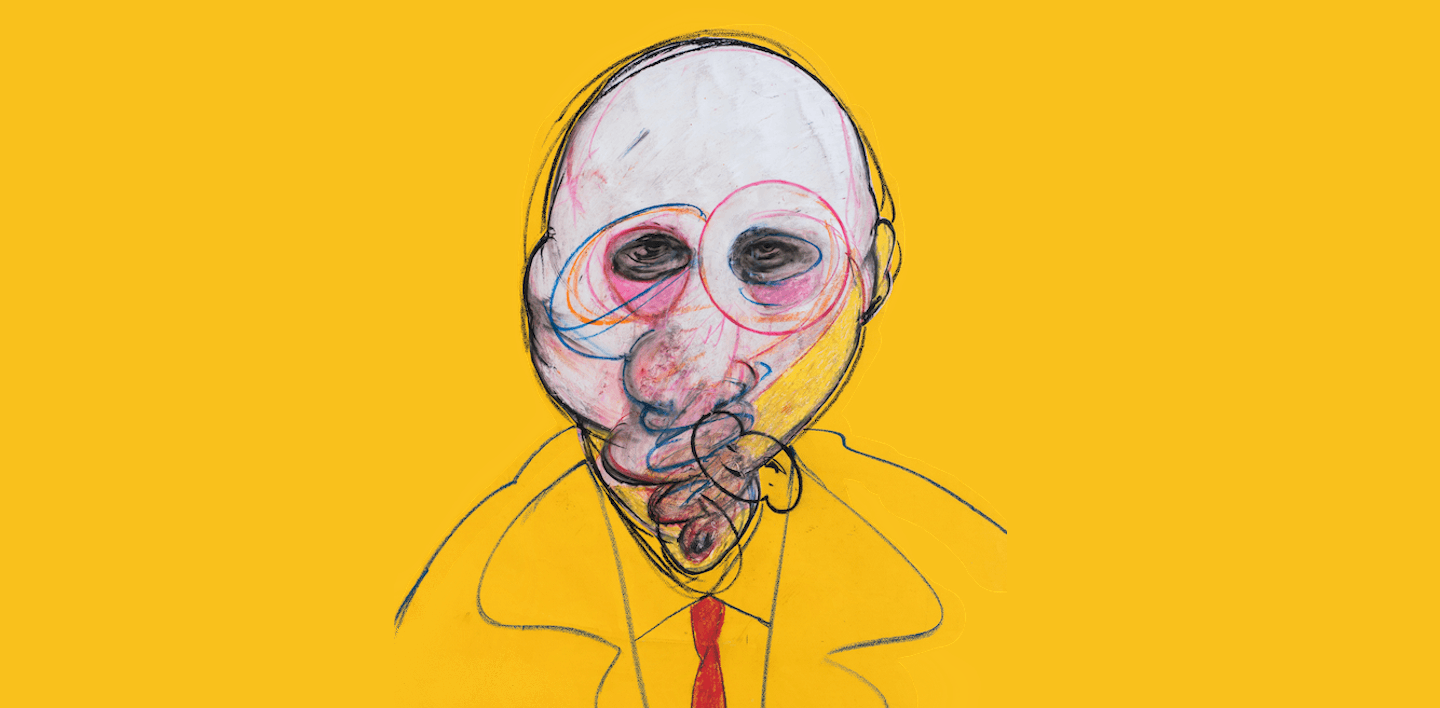

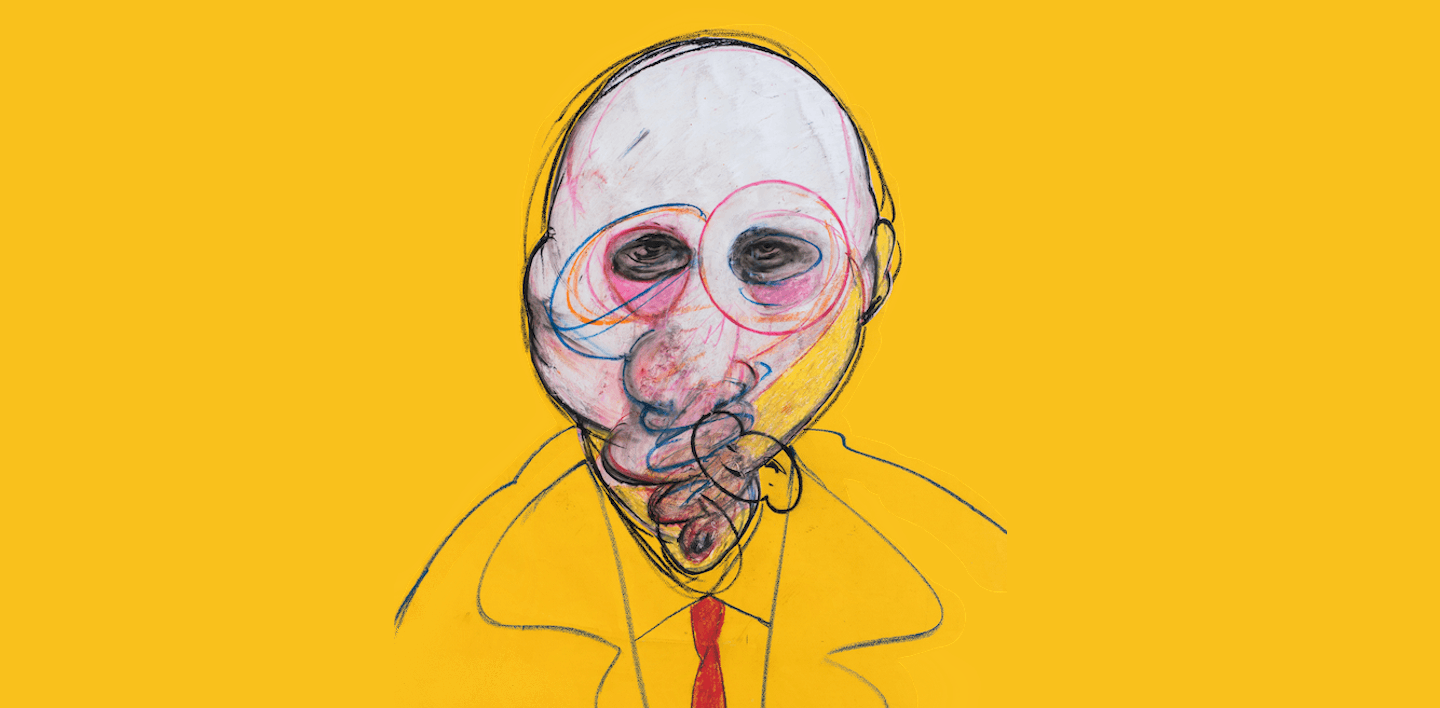

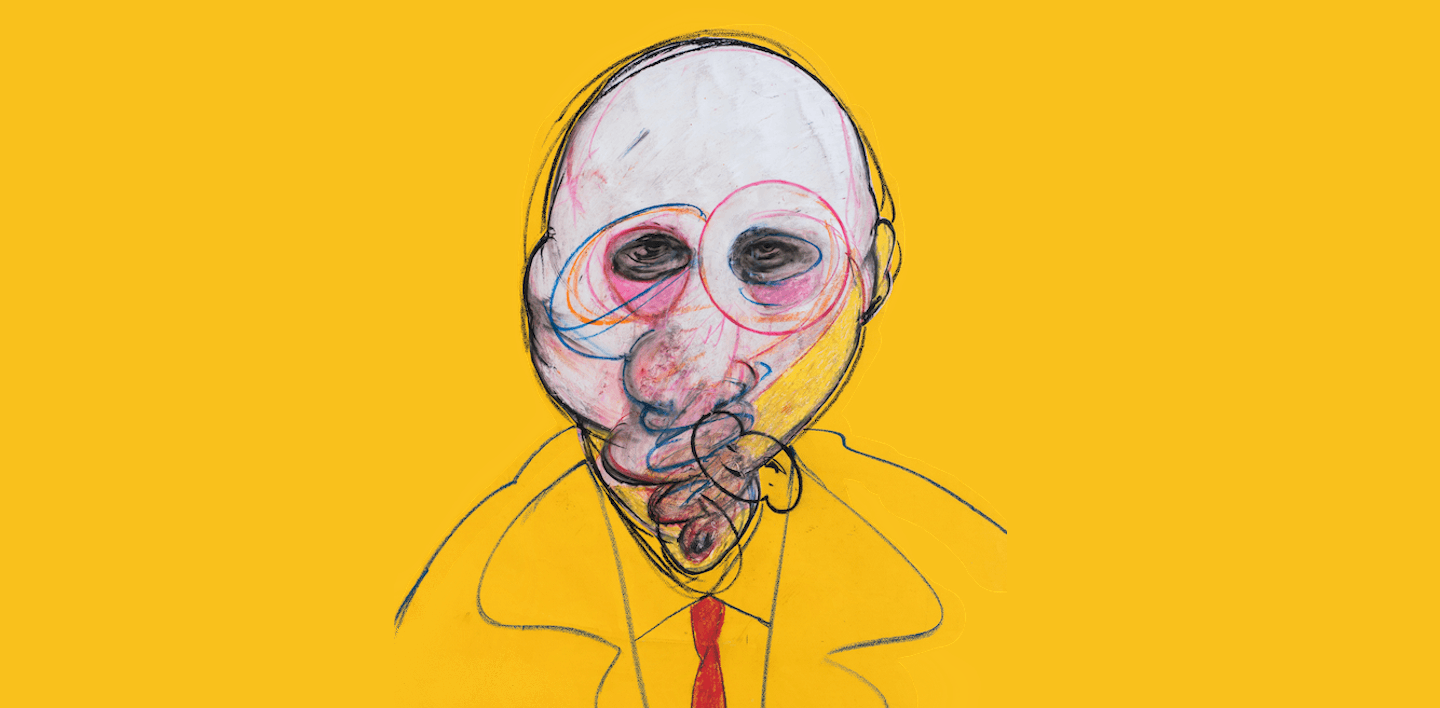

Tra i protagonisti della ricerca contemporanea, Joseph E. LeDoux è stato fin dall’inizio della sua carriera attentissimo a questo aspetto teorico della neuroscienza cognitiva. LeDoux insegna alla New York University, dove dirige l’Emotional Brain Institute. Fin dal dottorato con Michael Gazzaniga ha dedicato le sue ricerche ai circuiti neurali responsabili della sopravvivenza e al rapporto tra cervello, coscienza e emozioni. Oltre a innumerevoli articoli specialistici ha pubblicato The Integrated Mind (1978, con Michael Gazzaniga), dove si dedica al problema di come si formi una coscienza unitaria a partire dai miliardi di cellule cerebrali e approfondisce il tema dei pazienti split brain, quelli che a seguito di una separazione chirurgica dei due emisferi cerebrali sembrano possedere due coscienze distinte. Il tema di come la coscienza emerga dal cervello è stato poi sviluppato in Il cervello emotivo (1998, in Italia per Baldini & Castoldi), Il Sé sinaptico (2002, Raffaello Cortina), Ansia (2015, Raffaello Cortina), sempre a partire dal caso particolare delle emozioni, a cui LeDoux ha dedicato contributi fondamentali. L’ultimo libro di LeDoux è The Deep History of Ourselves. The Four-Billion-Year History of how we got conscious brains (2019), una ampia storia evolutiva della vita che affronta la questione di quali siano state le prime forme di vita coscienti. Le Doux è anche cantautore e lead vocalist del gruppo rock The Amygdaloids. In questa conversazione, partendo dal caso delle emozioni, ripercorriamo l’intero arco di questi problemi.

Paolo Pecere: Di recente hai scritto che c’è una diffusa e cruciale incomprensione nello studio neuroscientifico del comportamento e dell’emozione. Puoi spiegare di che si tratta?

Joseph E. LeDoux: Ti faccio un esempio. Quando stai facendo qualcosa, come essere umano di solito ti rendi conto in qualche modo del perché ti comporti così. William James, l’autore di un classico come i Principi di psicologia (1890), è noto per la sua teoria secondo cui le emozioni non sarebbero causa di reazioni corporee e comportamenti, ma sarebbero suscitate da una precedente reazione fisiologica che innesca il comportamento. Per esempio, James si è chiesto perché scappiamo dall’orso e si è risposto che non lo facciamo perché abbiamo paura, ma che è il feedback che proviene dal corpo quando percepiamo l’orso a renderci impauriti. In altre parole, non è la paura la causa dell’atto di scappare. Al contrario, abbiamo paura perché scappiamo via.

Io sono parzialmente d’accordo con James: sono d’accordo con lui che non è la paura la causa del fatto che scappiamo dai pericoli, ma non sono d’accordo sul fatto che la nostra paura sia prodotta dal fatto che stiamo scappando. In realtà, quando abbiamo paura di qualcosa di pericoloso facciamo due cose diverse: abbiamo paura e nello stesso tempo scappiamo. Dato che queste due cose avvengono simultaneamente assumiamo che abbiano una causa comune. Ma dal punto di vista della neuroscienza sono coinvolti due sistemi ben distinti: uno si è sviluppato per rispondere a cause di pericolo con un determinato comportamento; l’altro – sviluppatosi più di recente nel corso dell’evoluzione biologica – produce i nostri sentimenti coscienti, come la paura. In altre parole, le nostre esperienze coscienti avvengono parallelamente all’attività di quel sistema più antico che guida certi comportamenti.

Tuttavia, a volte le nostre esperienze coscienti sono cause del comportamento e, dato che in questi casi abbiamo il controllo, attribuiamo tutti i comportamenti al nostro controllo cosciente (con l’eccezione dei riflessi e delle reazioni innate). In questo caso, diamo troppo poco peso al fatto che alcuni nostri comportamenti – come aveva capito James – sono indipendenti dalla coscienza. Penso quindi che nello studio del rapporto tra cervello e emozioni ci sia un problema di attribuzione: una confusione tra rapporto causa-effetto e correlazione tra processi simultanei. Quando studiamo scientificamente questi processi realizziamo che i sistemi che generano il comportamento primitivo e quelli che generano l’esperienza sono sistemi diversi.

PP: Ti sei occupato a lungo di paura e hai studiato le risposte di diversi animali in situazioni di pericolo. L’evidenza sperimentale porta a collegare una piccola parte del cervello, l’amigdala, con queste reazioni. E questa scoperta ha portato all’idea che l’amigdala sia all’origine della paura. Di recente, stavo guardando il documentario vincitore dell’Oscar, Free Solo, sul free climber americano Alex Honnold. In una scena, il cervello di Honnold viene esaminato con una risonanza magnetica funzionale e appare la neurologa Jane Joseph per dire che la amigdala di Honnold non sembra rispondere normalmente a immagini orribili o disgustose, e questo spiegherebbe la sua assenza di paura quando si arrampica senza attrezzatura. Mi sembra che anche qui si nasconda l’incomprensione di cui parlavi prima. Qual è il modo corretto di concepire i correlati neurali della paura?

JLD: Per semplificare il discorso poniamo che questi risultati siano corretti – che in situazioni di pericolo, come arrampicarsi su una parete rocciosa a mani nude, l’amigdala di Alex Honnold non sia molto attiva. Di solito si presume che, posto che l’attività dell’amigdala sia bassa, lui abbia poca paura (o non ce l’abbia affatto). Ma, in base a quello che ho detto prima, l’amigdala non è il centro della paura. Poiché la paura è un’interpretazione cognitiva della situazione, una specie di aspettativa, la paura ci sarà indipendentemente da quello che fa l’amigdala. L’esperienza potrebbe avere una maggiore intensità quando l’attività dell’amigdala è elevata e produce un’eccitazione nel cervello e nel corpo, ma questo sarebbe come un aumento di volume della paura e non modificherebbe la sua essenza, cioè la consapevolezza che tu sei a rischio di farti male. Perciò forse Honnold si arrampica perché l’attività della sua amigdala è sempre stata bassa e di conseguenza non riceve quei segnali che intensificano l’esperienza, ma forse, facendo molta arrampicata, l’ha esercitata a tenere una bassa attività e di conseguenza il suo cervello riceve un minore feedback dal corpo durante questa attività ed è meno eccitato. Il punto è: che cosa fa l’amigdala per la paura? Non determina se sentirai paura; amplifica l’intensità delle esperienze che tu consideri spaventose.

PP: Quindi cos’è la paura?

JLD: Andiamo più nel dettaglio. La paura, secondo me, è il completamento di uno schema cognitivo della paura che hai nella mente. C’è un serpente ai tuoi piedi, perciò un segnale di pericolo arriva alla tua amigdala e induce una risposta e un’eccitazione del corpo. Inoltre, il segnale di pericolo passa per la tua corteccia visiva e da lì all’ippocampo e alla neocorteccia, dove si riattivano i ricordi dei serpenti. I circuiti prefrontali della memoria elaborano lo stimolo, i ricordi e il feedback proveniente dall’eccitazione nervosa e corporea. Tutto questo si combina a formare lo schema della tua paura, un complesso di tutto quello che hai imparato nella tua vita a proposito delle cose pericolose. Questo schema include il modo in cui normalmente reagisci al pericolo, come ti aspetti di rispondere a questa particolare situazione e come ti aspetti che gli altri reagiscano rispetto a te. Se si tratta di una situazione sociale entrano in gioco altri fattori. Una volta che lo schema è stato completato diventa la base della tua esperienza. Quindi, dato che ognuno ha un diverso schema della paura, ognuno avrà una specie unica di paura.

Facciamo un altro esempio. La mia collega Liz Phelps ha studiato una paziente con un danno bilaterale all’amigdala. La donna diceva “sì, sono spaventata, ho paura.” Ma diceva anche che non sudava. Questa donna si forma il suo schema della paura, la consapevolezza di un vicino pericolo. Il fatto che il suo corpo non reagisca non significa che non sia spaventata.

PP: La paura quindi ha a che fare anche con la cultura individuale oltre che con la natura?

JLD: La ragione per cui concetti come quello di paura sono comuni è che ciascuno fa esperienza del pericolo nella nostra cultura e la ragione per cui si trovano in tutto il mondo è che ogni cultura fa esperienza del pericolo. In ogni cultura ci sarà una parola per quell’esperienza. Ma ciò che si prova in Giappone, in Italia o a New York potrebbe essere un po’ diverso. Poiché abbiamo una parola, abbiamo una comprensione culturale di cosa sia la paura. Ma in fondo gli individui all’interno della nostra cultura hanno esperienze diverse a causa del loro diverso schema della paura e lo stesso vale per individui di culture diverse. La paura, quindi, non è determinata da quel che emerge dall’amigdala, si tratta piuttosto di ciò che ciascuno proietta sulla situazione con il proprio schema cognitivo della paura.

Lo schema fornisce una traccia che guida la nostra azione in situazioni pericolose. Si tratta di azioni, non di reazioni: le azioni sono prodotte in base a modelli mentali e deliberazioni, che includono aspetti coscienti e inconsci. Queste idee sono state elaborate da me e Nathaniel Daw in un articolo del 2017.

PP: L’ansia è invece un’emozione molto comune che può portare a diverse patologie. Nel tuo libro Ansia e in articoli successivi hai suggerito un nuovo approccio al problema fondato sulla tua “teoria dei due sistemi”, sostenendo che la neuroscienza ci può suggerire anche un approccio alla terapia dell’ansia.

JLD: L’idea dei due sistemi è quella menzionata sopra: i circuiti neurali che stanno alla base delle esperienze emotive coscienti sono diversi dai circuiti che controllano il comportamento che avviene mentre abbiamo le emozioni. In presenza di uno stimolo pericoloso o ansiogeno si attivano entrambi i sistemi. Questo spiega perché gli approcci farmacologici all’ansia sono parzialmente inefficaci. Se prendi un farmaco, questo agisce sulle tue reazioni fisiche ma non cancella il sentimento dell’ansia.

Bisogna considerare poi che la ricerca in questo settore si è basata sullo studio dei comportamenti controllati dall’amigdala e da altri circuiti subcorticali nei roditori. Se le emozioni sono prodotte da complessi circuiti corticali che presentano caratteristiche uniche negli umani, si capisce che i farmaci sviluppati con esperimenti sui roditori non avranno efficacia nel cambiare i sentimenti soggettivi di paura o ansia nell’uomo. Questo non vuol dire che questi farmaci siano inutili. Una persona che soffre di ansia sociale e che va a una festa sotto l’effetto di un farmaco sentirà ancora uno stato di paura o di ansia, ma potrebbe avere un comportamento meno timido e meno agitato. È importante quindi che ci sia una terapia per entrambi i sintomi, soggettivi e comportamentali. Diverse specie di terapia potrebbero servire a modificare i circuiti neurali corrispondenti.

PP: A questo proposito, alcuni neuroscienziati (anche qui alla New York University) trovano che la psicoanalisi freudiana contenga delle intuizioni sulle caratteristiche dell’inconscio e della memoria che possono risultare utili a orientare le osservazioni neurologiche e la pratica clinica, per esempio quando si tratta di studiare i meccanismi del consolidamento e della modificazione dei ricordi. Pensi che Freud avesse scoperto qualcosa di utile dal punto di vista della ricerca contemporanea?

JLD: Non sono un esperto di psicoanalisi, ma Freud aveva certamente indovinato alcune cose. Rese popolare l’idea che la mente ha aspetti coscienti e inconsci, attirò l’attenzione sugli effetti a lungo termine dello stress vissuto nella prima infanzia e osservò che lo stress può portare all’amnesia rispetto all’evento scatenante. La sua spiegazione di questi processi non era necessariamente corretta, ma certamente si trattava di idee importanti.

PP: Uno degli obiettivi più ambiziosi della neuroscienza contemporanea è la spiegazione della coscienza. Molti scienziati sottolineano il ruolo necessario della corteccia per la coscienza, mentre altri (come Jaap Panksepp, Antonio Damasio e Mark Solms) sostengono che il tronco cerebrale e altre strutture del mesencefalo potrebbero essere condizioni sufficienti per la coscienza. Che ne pensi di queste ricerche?

JLD: Dipende da come definisci la coscienza. Una teoria popolare oggi [la teoria dell’integrazione dell’informazione – NdT] ne dà una definizione per cui il tuo smartphone potrebbe essere cosciente. Se questa è la coscienza allora abbiamo bisogno di un altro nome per l’esperienza che fa un essere umano nel corso della sua vita, essendo cosciente di sé stesso come l’essere che sta facendo l’esperienza. L’essere umano è anche capace di proiettarsi nel proprio passato con la memoria e di proiettarsi in future esperienze possibili. È quella che Endel Tulving ha chiamato coscienza autonoetica e potrebbe trattarsi di una capacità unica del cervello umano. È questo l’aspetto della coscienza che io provo a capire. Panksepp, Solms e Damasio non negano che esista, ma pensano che sia una forma cognitiva di coscienza e la trattano come una cosa distinta dalla coscienza più primitiva che caratterizzerebbe le emozioni, condivisa da umani e altri mammiferi. È possibile che abbiano ragione sull’esistenza di questi stati negli animali. Ma non credo che le emozioni umane siano questo. Perciò la mia strategia è di mettere l’accento sull’esperienza umana, che siamo nelle condizioni di studiare, in contrasto con gli stati ipotetici degli animali che non possiamo misurare.

PP: Torniamo a uno dei tuoi primi temi di ricerca: i pazienti split-brain, pazienti con una divisione tra i due emisferi cerebrali, solitamente dovuta a interventi chirurgici per trattare l’epilessia. Questo raro stato ha suscitato e suscita ancora controversie a partire dalla domanda se questi pazienti hanno una coscienza oppure due, e pertanto ha attirato l’attenzione di filosofi e psicologi che si occupano del rapporto tra coscienza e cervello. Nel settembre 2018 hai partecipato a un dibattito sul tema qui alla New York University (“Do split brain patients have two minds?”), in cui si contrapponevano sostenitori delle due tesi opposte, che questi pazienti hanno in effetti due coscienze distinte, e che non ce le hanno. Nel tuo intervento hai sottolineato che non c’è una risposta semplice alla domanda. Sulla tua prima slide c’era scritto: “è complicato”.

JLD: A quel dibattito ho detto che la risposta non è semplice perché ci sono molte differenze tra questi pazienti – diversi siti cerebrali coinvolti dall’epilessia, diverse età in cui l’epilessia si è manifestata, diversi gradi di separazione chirurgica degli emisferi, diverse età a cui hanno subito l’intervento, diverse distanze di tempo tra l’intervento e i nostri esami, e così via. Ognuno di questi fattori può influenzare i risultati.

La questione chiave in queste discussioni è: di cosa è capace l’emisfero destro? Puoi parlare con il lato sinistro [che controlla il linguaggio – NdT], perciò è piuttosto chiaro che sia cosciente. Ma dato che con l’emisfero destro si deve interagire in forme non verbali, nella gran parte dei casi non è chiaro se sia cosciente. L’unico paziente in cui abbiamo avuto l’impressione che ci fosse una qualche coscienza nel lato destro era uno che aveva anche il linguaggio in quell’emisfero, perciò, oltre a sapere leggere, comprendere discorsi e parlare con l’emisfero sinistro, sapeva leggere con l’emisfero destro e articolare risposte verbali disponendo lettere con la mano sinistra [che è controllata dall’emisfero destro – NdT].

Quando abbiamo chiesto al suo emisfero destro: “chi sei?”, presentando la domanda per iscritto nel suo campo visivo sinistro, la mano sinistra ha scritto il nome: “Paul”. Il suo emisfero sinistro ha risposto “Paul” alla stessa domanda. Quando abbiamo chiesto all’emisfero destro “che cosa vuoi fare da grande?” la risposta è stata “pilota di auto da corsa”. L’emisfero sinistro ha detto “disegnatore”. Queste osservazioni mostrano la possibilità che entrambi gli emisferi abbiano una comprensione di sé stessi: del proprio nome, delle proprie aspettative per il futuro. Ma voglio sottolineare che questo non vuol dire che ogni paziente split-brain abbia due Sé coscienti. Credo che il possesso eccezionale del linguaggio abbia cambiato l’esperienza di quell’emisfero destro e quindi determinato le sue risposte.

Alcuni dicono che non può essere così, perché anche chi nasce sordomuto è cosciente. Ma non è questo il punto. Si tratta dell’abilità di parlare, ciò che dà al cervello: una sofisticata architettura cognitiva che permette il ragionamento secondo premesse e conseguenze e la rappresentazione di sé come soggetto piuttosto che come oggetto fisico.

PP: In questa discussione trovo un problema che ha condizionato la neuroscienza della coscienza fin dall’Ottocento: la “sottodeterminazione”, cioè la compatibilità di alcuni dati osservativi con ipotesi alternative che li spiegherebbero. Quando David Ferrier diceva che la corteccia cerebrale è cosciente perché possiamo ascoltare i resoconti dei pazienti la cui corteccia ha perso connessione con le parti inferiori del cervello, altri replicarono che si potrebbe ancora pensare che ci sia coscienza nel mesencefalo o perfino nel midollo spinale, come mostrerebbe il comportamento complesso di animali decapitati in esperimenti di vivisezione praticati nel diciannovesimo secolo. Come stabiliamo i criteri per localizzare la coscienza?

JLD: Dipende se intendi criteri filosofici o scientifici. Concentriamoci sui secondi: se definisci la coscienza in termini di comportamento animale, hai bisogno di un modo per distinguere quali comportamenti riflettono la coscienza e quali no. Dal punto di vista metodologico, la situazione fortunata con gli umani è che possono dare un resoconto verbale di ciò di cui sono coscienti, ma possono rispondere solo non verbalmente a cose di cui non sono coscienti. Potresti obiettare: che mi dici di uno che strilla spontaneamente “maledizione” e “cazzo” quando qualcosa va male? Ma in questo caso non si tratta di atti linguistici intenzionali. Sono reazioni verbali automatiche, non risposte. Dato che gli animali possono rispondere solo non verbalmente, è difficile dire se siano coscienti di ciò che stanno facendo o se stanno reagendo in modo non cosciente. Questo non vuol dire che gli animali non abbiano una qualche vigilanza cosciente. Significa che se non puoi escludere spiegazioni inconsce allora non dovresti attribuire un controllo cosciente al comportamento.

Il caso dell’amigdala è ancora una volta utile a capire. Le minacce subliminali attivano l’amigdala e producono risposte corporee, anche se la persona non sa riferire quale sia lo stimolo e non riferisce di avere paura. E ci sono persone con danni all’amigdala che dicono di provare paura. Se non abbiamo bisogno di paure coscienti per spiegare le reazioni controllate dall’amigdala negli umani, non dovremmo prendere la paura cosciente come spiegazione delle reazioni controllate dall’amigdala di altri animali.

PP: Sbaglio o la tua posizione ricorda la concezione di Cartesio secondo cui gli animali sono macchine complesse e solo gli uomini hanno una mente cosciente?

JLD: Cartesio aveva ragione sui riflessi, che sono meccanismi non mentali. Ciò che gli mancava era una comprensione della conoscenza animale. Gli animali fanno cose straordinarie. Ma questo non significa che siano coscienti di sé come agenti. La mia opinione è che forse gli altri animali hanno qualche tipo di coscienza semantica degli oggetti, per esempio un topo sa quando è presente il cibo o un partner sessuale, e possono avere consapevolezza del corpo, come dice Damasio. Ma tutto questo è diverso dall’essere cosciente di sé come dell’entità che sta facendo l’esperienza.

PP: Hai appena pubblicato un libro sulla storia dell’evoluzione, The Deep History of Ourselves. Il confronto tra diverse specie in ottica evolutiva ha spesso portato a riflessioni filosofiche (per esempio, nei lavori di Daniel Dennett e Peter Godfrey-Smith). Cosa volevi fare con questo libro?

JLD: Il libro è un naturale sviluppo del mio lavoro. Dopo che ho smesso di studiare pazienti split-brain e altri pazienti negli anni settanta, ho iniziato a lavorare sul comportamento difensivo nei topi e sui relativi neurocircuiti. A un certo punto mi sono chiesto quando inizia l’individuazione del pericolo nell’evoluzione e, in cerca della risposta, sono risalito fino all’inizio della vita. Come dice Ralph Waldo Emerson: “quando c’è vita, c’è pericolo”.

Tutti gli organismi, per quanto semplici o complessi, unicellulari o pluricellulari, devono individuare il pericolo per poter vivere. Lo stesso vale per la ricerca e l’assunzione di nutrienti e di energia, per il bilanciamento di fluidi e ioni, per la riproduzione. Ogni specie fa queste cose diversamente, a seconda del corpo che ha. Ma ogni specie deve farle.

Quando cerchiamo cibo per mangiare, liquidi per bere, rileviamo un pericolo e ne sfuggiamo, o abbiamo comportamenti riproduttivi, noi facciamo esperienza di stati mentali come fame, sete, paura, piacere. Perciò quando osserviamo questi comportamenti in altri organismi proiettiamo su di essi stati simili. Ma quei comportamenti non hanno niente a che fare con la psicologia. Riguardano solo quel che un organismo – sia una singola cellula sia un animale complesso – ha bisogno di fare per sopravvivere. L’imperativo della sopravvivenza si manifesta in tutta la vita e, secondo me, è abbastanza indipendente dall’esperienza psicologica.

PP: Nel tuo lavoro, come abbiamo visto, hai approfondito molte questioni teoriche. Sei stato ispirato dalla filosofia? Pensi che la filosofia giochi un ruolo positivo nello sviluppo della scienza?

JLD: Quando studiavo i pazienti split-brain all’università mi era chiaro che si tratta di qualcosa a metà tra la scienza empirica e la filosofia della mente. Si trattava di libero arbitrio, coscienza, processi inconsci, e così via. Ho avuto la fortuna di iniziare la mia carriera lavorando con Mike Gazzaniga sui pazienti split-brain. Quando sono entrato in un laboratorio di neurobiologia ho iniziato a studiare i topi perché a quei tempi le tecniche per studiare il cervello umano non erano tanto buone. Allora mi resi conto di quanto la ricerca fosse guidata esclusivamente dal metodo sperimentale. Ma forse questo vale sempre per la scienza. Oggi abbiamo metodi di ricerca straordinari e gli studenti si fanno davvero sedurre dalla tecnologia.

La filosofia può dare molto. I filosofi concepiscono possibilità che possono essere molto utili agli scienziati. Per esempio, ho collaborato con Richard Brown, un filosofo, per scrivere un articolo utilizzando una teoria della coscienza (la higher order-theory) per spiegare le esperienze emotive. Sarebbe una gran cosa se ogni corso di neuroscienze includesse esami su filosofia e neuroscienza per aiutare gli studenti a vedere i problemi più generali che stanno alla base della loro ricerca. Mi colpiscono pure le domande che vengono dagli studenti di filosofia. Sono davvero addestrati a pensare per problemi, perciò una maggiore apertura alla filosofia sarebbe molto positiva.

Lo psicologo Jeffrey Gray ha scritto un libro intitolato Avvicinarsi alla coscienza. Ecco quel che dobbiamo fare nella ricerca sulla coscienza. Negli animali potremmo non arrivarci mai. Ma l’emergere di una “scienza della coscienza” ci sta insegnando nuovi modi per avvicinarci al problema.