L a sintesi di John Berger è fulminante. “Uno scrittore può ripudiare le parole solo quando ha preteso troppo da esse. A quel punto, la natura ambivalente dell’evento lo salva”. O, almeno, va aggiunto, potrebbe salvarlo, in certi casi, a patto che uno l’evento sappia afferrarlo e metterlo in prospettiva, in qualche modo, limpido, a tratti o, come in uno specchio, tra ombre e simboli. In ogni caso, bisogna avere a che fare con un “evento” qualsiasi, uno tra tanti, e andare oltre le parole, metterle in pausa, forse anche perché parlare, scrivere, be’ parlano e scrivono un po’ tutti – anche il Potere, il dominio, la Propaganda – mentre “guardare”, e guardare davvero, è meno ovvio. È un paradosso, ma nell’era della Società-spettacolo, proprio oggi che ci vengono a dire che “tutte le immagini scompariranno”, proprio oggi e mai come oggi, questo gesto ancestrale ritorna a essere decisivo, e radicale: guardare – l’evento, un’opera d’arte, un vasto paesaggio – e guardando giudicare, situarci nel mondo (per rifiutarlo, magari, o per cambiarlo, per sabotarlo).

Bisogna naturalmente intendersi su cosa significhi “evento”, senza vaghezze. Per John Berger, che è stato scrittore, divulgatore, pittore mancato e disegnatore tutta la vita, critico d’arte e appassionato di motociclette e alpeggi alpini, esperto di contadini, albe e tramonti, l’evento non ha alcuna aura mistico-heideggeriana evocativa ma assume sempre il volto sfuggente di un piccolo indizio smarrito nel flusso della storia – e tutto parla di tutto e parla di niente, che siano le pietre di Palestina, o i campi recintati delle campagne d’Europa o i grandi quadri di Mantegna o Picasso o chiunque altro. La questione è coglierne l’ambivalenza profonda, ma in prospettiva. Nel 2005, in un saggio sui temi della “sopravvivenza e resistenza” aveva scritto: “Sì, tra le altre cose sono ancora marxista”, ma il suo è sempre stato un marxismo irrituale, senza dogmi. Da Marx, aveva tratto l’attenzione alla Storia, come sfondo, questa vocazione a piazzare “l’evento” nel contesto (oltre, ovviamente, a una passione militante e furiosa per gli oppressi).

Tocca cercare un viatico per muoversi nella nostra stagione di manierismo e i saggi sull’arte di Berger (appena raccolti in due grandi volumi da Il Saggiatore con i titoli: Paesaggi e Ritratti) possono rivelarsi preziosi, cioè stimolanti. Sono scritti che mostrano bene il suo metodo, senza metodo, e possono essere letti tutti di fila, o aperti a caso, e ovunque si trovano suggestioni, spunti, notazioni stranianti e illuminazioni impreviste, gemme preziose. In qualche modo misterioso, Berger scrive sempre come uno che ha già “ripudiato” le parole, e adesso ricomincia, guardando il mondo. Marx aveva bollato tutta l’arte come sovrastruttura, espressione fantastica dei rapporti attuali di produzione, e poi aveva passato la vita a interrogarsi sul perché l’arte, per quanto legata alla struttura, anche ai modi di produzione più primitivi e trascorsi, continui a commuoverci. Nell’arte – è l’intuizione chiave di Berger – c’è in ballo una cosa diversa, anzi un “rapporto”. L’arte, per così dire, non riguarda “il bello” ma il gioco di specchi infinito tra l’Io e il mondo. La dialettica essenziale è sempre quella tra l’occhio che guarda e la “cosa” (un quadro, un fiore, un programma in tv, un libro, un sasso) e, “nel frattempo”, e dietro la cosa e oltre lo stesso sguardo che scruta, sempre la Storia. L’arte, spogliata dell’aura mistico-borghese, colta in essenza, testimonia di questa nostra natura iperstorica, all’estremo, proprio nel suo sottrarsi al tempo scontato, ai calendari, agli annuari scritti dal Potere, dalla politica, dall’astratta finanza, globalizzata.

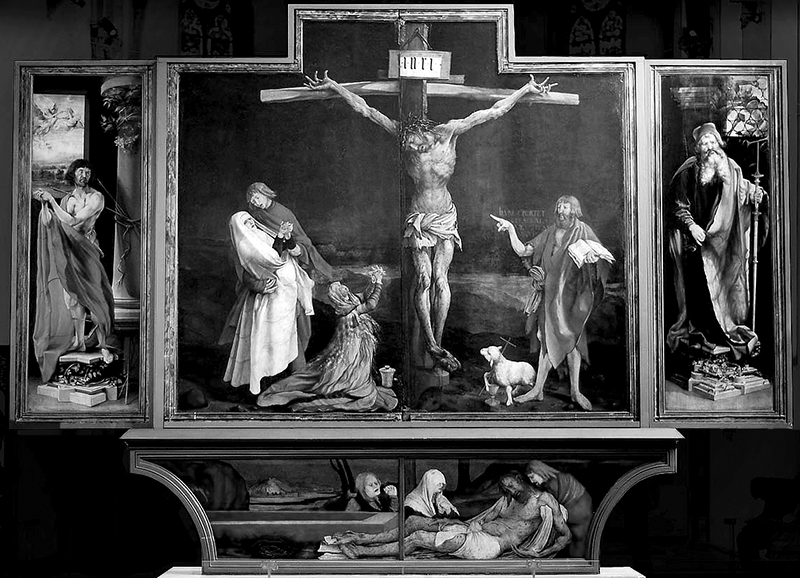

Lo scrittore, andrebbe aggiunto, è una specie di Sisifo, poco da fare. Scrivere e riscrivere le stesse cose, delle stesse cose: questo gli tocca. L’importante è riuscire a sentire ogni volta il brivido di un cambiamento, un’emergenza. In Ritratti, Berger dedica alcune pagine decisive alle grandi tavole di Grünewald sull’altare di Iseneheim. È il racconto di due pellegrinaggi-visita spiazzanti, prima e dopo il ’68, e quindi parlando d’arte parla d’altro: di sogni sognati e falliti, da risognare, e speranze marcite e altre impossibili e ancora ostinatamente sperate, immarcescibili. “È banale osservare che l’importanza di un’opera d’arte si modifica in funzione della sua durata nel tempo… la prima volta che ho visto l’opera di Grünewald ero ansioso di collocarla storicamente. Sotto il profilo della religione medievale, della peste, della medicina, del lazzaretto. Adesso sono stato costretto a collocare storicamente me stesso”. Lo scrittore, deve ripudiare le parole ma per ritrovarle.

Poco sistematico, a volte legnoso, non sempre convincente quando teorizza (prendete per esempio un saggio contenuto in Paesaggi, “Il critico ideale e il critico combattente”: non se ne cava un ragno dal buco), Berger piuttosto ragiona per squarci e digressioni improvvise, folgorazioni. La sua specialità è cambiare prospettiva, in pochi tratti, e aprire un mondo tutto diverso, mai visto prima. Nel saggio su Ernst Fischer, sempre in Paesaggi, racconta di una mattinata persa in chiacchiere e di un “evento” così, quasi infinitesimale, irrilevante: “Osservai che, quando il telaio della zanzariera era inserito nella finestra, ogni cosa pareva bidimensionale e perciò essa stessa composta. Diamo troppo peso allo spazio, continuai, forse c’è più natura in un tappeto persiano che nella maggior parte dei dipinti di paesaggio”. È un modo di scrivere d’arte senza estetismi e, ancor di più, un tentativo di guardare il mondo, viverci dentro.

Ovviamente viviamo in tempi confusi, e Berger questo non soltanto lo sapeva, era proprio il suo tema. Sempre scrivendo di Ernst Fischer parla di sé (e, ahimè, di noi):

era convinto che il capitalismo avrebbe finito per distruggere l’uomo o per essere abbattuto. Non si faceva illusioni sulla spietatezza della classe dirigente in ogni parte del mondo. Riconosceva che non disponiamo di un modello di socialismo. Era colpito e profondamente incuriosito da quanto stava accadendo in Cina, ma non credeva nel modello cinese. La cosa più grave, diceva, è che siamo costretti di nuovo a proporre una qualche visione.

Siamo costretti a proporre, ancora una volta, una “visione”. Senza nessuna nostalgia per i grandi sistemi dell’Ideologia, e senza alcuna boriosa weltanschauung e prosopopea (Berger non lo cita mai, ma in tema di visioni potrebbe controfirmare questo passo magnetico di Alfred Kubin: “La mia immagine del mondo non è mai integra, resta sempre un frammento a cui esperienze future potrebbero cambiare forma o completare”) in Paesaggi e in Ritratti c’è il germe di una possibile visione, in filigrana. Al fondo, non era pessimista ma lucido e disperato, e molto inquieto. La mente dell’artista “si muove sul silenzio”, diceva Yates ma la cosa assurda, constata Berger (e torniamo al nodo), è invece che la Parola è ovunque, e che tutti scrivono e che, per quanto possa sembrare sbalorditivo, “Tutto” scrive: anche il Potere, dunque, anche il capitale. Allo scrittore (che da scrittore è, e resta, un escluso dal Silenzio, suo malgrado) tocca usare lo stesso strumento osceno che azzittisce il mondo rimbambendolo di chiacchiere, di vento idiota. Come scrive Fofi la cultura è (anche) il vero oppio del popolo e da questo non si scampa, poco da fare. Senza spingersi a tanto, Berger è d’accordo. Alcune sue pagine ricordano le migliori invettive di Orwell contro la lingua di legno della propaganda:

Oggi le parole soffrono di un discredito profondo. I mezzi di informazione trasmettono quasi tutto il tempo bugie. Di fronte a un mondo intollerabile, sembra che le parole possano cambiare ben poco. Il potere dello stato è diventato di una sordità congenita ed è per questo – anche se gli editorialisti lo dimenticano – che i terroristi sono ridotti alle bombe e ai dirottamenti.

Altrove Berger parla del nostro mondo come di una grande “prigione”, non metaforica. “La reclusione è reale, ma per descriverla bisogna pensare in termini storici” (“oggi – aggiunge – lo scopo di buona parte dei muri della prigione, di cemento, elettronici, pattugliati o di inquisizione, non è tener dentro i prigionieri e rieducarli ma tenerli fuori ed escluderli”).

Ha senso, contro questo scenario indecente, parlare d’arte? Non è un modo di cedere al ricatto borghese, di consolarsi? La grande questione di tutto il lavoro di Berger come critico d’arte rinvia a un’intuizione di Walter Benjamin (e non a caso in Paesaggi c’è anche un saggio su Benjamin, bellissimo). Il “collezionista” ideale evocato da Benjamin nei Passages lottava per sottrare le “cose” d’uso quotidiano alla forma merce e come spezzare il nesso tra arte e proprietà e tra arte e merce è l’unico, grande, problema teorico e politico di Berger in questi scritti. Il rovello attraversa tutti i suoi saggi, e il dilemma che pone resta aperto. Quando esplicita la domanda – “nella crisi attuale è ancora possibile parlare del significato rivoluzionario dell’arte?” – non allude all’impegno o a cose del genere ma, molto semplicemente, tratta di questo. L’arte-Merce è totalmente l’arte-oppio, inefficace o forse anche troppo efficace, ma funzionale solo nel senso del Potere, del Dominio. Berger neanche perde tempo a scagliarsi contro le follie del mercato dell’arte, un vero circo. La conseguenza di questa comunione tra l’arte e le classi dominanti (il capitale) non sta nelle peripezie del suo valore di scambio, ormai totemico e ridicolmente eccessivo, esagerato, ma in un fatto più estremo, e sconsolante: “L’arte non è più in grado di contrastare l’esistente”. Non si potrebbe essere più lapidari.

Da critico d’arte che diffida della critica d’arte (e da intellettuale libero che non si vergogna di professarsi ancora marxista), Berger rilegge tutto il Novecento sino al presente in questa cupa luce, trafitta d’ombre. “L’amore per l’arte è un concetto di cui le classi dominanti europee si sono servite per oltre un secolo e mezzo. Quell’amore pareva una loro proprietà”. Il guaio è che gli artisti che non hanno voluto cedere al ricatto dei soldi, cioè della merce, hanno combattuto contro i mulini a vento. “A partire dal 1848 ogni artista non disposto a essere solo un intrattenitore prezzolato aveva cercato di resistere all’imborghesimento della propria opera finita… il tentativo di Cezanne, come quello di tutti i suoi contemporanei fu vano. La resistenza degli artisti successivi diventò più attiva e più violenta… costruttivismo, dadaismo, surrealismo… nell’ultimo decennio (Berger scrive nel 1969 ndr) la tattica è cambiata. Scontro meno frontale. Piuttosto, infiltrazione. Ironia e scetticismo… ma questa tattica non ha avuto maggior successo. L’arte continua a essere trasformata in proprietà dalla classe proprietaria”.

Paesaggi e Ritratti mostrano un’altra possibile forma di resistenza. Berger propone uno sguardo sull’arte, di oggi e di sempre, fuori dalla trappola della Merce-Spettacolo, dentro la Storia. Sapendo, però, che nulla è al riparo da questo destino di morte a credito, neanche il passato. E cita un passo di Benjamin, che è raggelante. Abbiamo sempre di fronte il nemico e il nemico sono le classi dominanti, il capitale: “anche i morti non saranno al sicuro dal nemico, se egli vince. E questo nemico non ha smesso di vincere”.

Estratto da Hamelin 47 – Potere alla parola.