P iù che di magnitudo, la distinzione tra un semplice fatto e un evento storico è questione di prospettiva. Per chi ne ha fatto esperienza da uno schermo, la caduta del muro di Berlino può essere soltanto l’evento storico che ha sancito l’inizio della fine della cortina di ferro, dell’impero sovietico, della guerra fredda. Per i berlinesi, quel che accadde il 9 novembre 1989 fu invece soprattutto un semplice fatto. Un fatto che di colpo sfasciava coercizioni geografiche di movimento, vita e pensiero. Radicate da quando, nel 1961, l’Antifaschistischer Schutzwall (barriera antifascista, come la si chiamava nella DDR) era stata costruita e di continuo perfezionata.

La possibilità di apprezzare nel muro di Berlino uno dei monumenti più kafkiani alla paranoia del ‘900 era, ed è ancora oggi, un privilegio garantito dalla distanza. Un privilegio di cui – tra tutti proprio loro – i berlinesi che ci convissero non poterono godere. Di fronte a quelle lastre di cemento armato ammutolivano la retorica, i simboli, le ideologie delle parti. Restava solo la bruta presenza dell’architettura: la barriera che segmentava lo spazio segregando i corpi e le loro relazioni in un gioco di soglie. Così intensamente arbitrario, dispotico e distopico (parola per una volta non abusata) che si fatica a credere che, per quasi trent’anni, sia in effetti stato giocato sul corpo di una delle città più significative del mondo moderno e contemporaneo.

L’assurdità paradossale del Mauer fu tale che il suo sgretolamento, repentino quanto la sua apparizione, lasciò un trauma da arto fantasma. Non potendo essere smaltito rapidamente, nell’immediato venne colmato da enormi quantitativi di energie nervose. Passata la sbornia dei primi giorni, quando migliaia di berlinesi fluirono da est a ovest, e viceversa, per rivedere angoli dimenticati e riabbracciare affetti da cui erano stati a lungo separati, Berlino si ritrovò chiamata a riassumere due mondi lontanissimi nel perimetro, relativamente grande ma anche relativamente esiguo, di una sola città.

Persino l’illuminazione notturna cambiava da una parte all’altra: bianca, algida, moderna a ovest; giallognola, tiepida, decadente a est. La luce asettica di un supermercato e la luce avvolgente di un salotto. I berlinesi dell’est entravano nei grandi magazzini di Charlottenburg e scoprivano di non potersi permettere nulla. I berlinesi dell’ovest passeggiavano per le strade di Prenzlauer Berg e si ritrovavano a contemplare le vestigia di un modus di vita totalmente altro. Ad attraversare interi quartieri rimasti congelati al 1945: le facciate degli edifici ancora mangiate dai proiettili esplosi nell’ultima battaglia per la città.

L’assurdità paradossale del muro fu tale che il suo sgretolamento, repentino quanto la sua apparizione, lasciò un trauma da arto fantasma.

I primi a scorgere le grandi opportunità celate nei palazzi semi-fatiscenti e in gran parte abbandonati di zone centrali come Mitte e Prenzlauer Berg furono perlopiù dei ventenni. Berlinesi e non solo, tedeschi e non solo, che nel giro di pochi mesi si appropriarono di quegli spazi.

Erano artisti della Ruhr e Autonomen di Kreuzberg, punk di Colonia e musicisti di Manchester, giramondo di Bologna e scrittori di Parigi. Tutti attratti dalla prospettiva di vivere a costi prossimi allo zero e in aree così spopolate da garantire una libertà quasi illimitata. Abbastanza duttili e intraprendenti da adattarsi alle scomodità di appartamenti a volte privi di corrente elettrica e riscaldati ancora a carbone.

Un tempo (ora purtroppo non più) si trovava su Vimeo un bellissimo documentario intitolato semplicemente Prenzlauer Berg. Tramite il montaggio di filmati d’epoca mostrava le esistenze e le estetiche della Generazione Zero della Berlino post-muro. Alcuni dei suoi membri sarebbero nel tempo arrivati a occupare posizioni di rilievo nelle strutture culturali e politiche della città (e non solo: tra gli squatter di quel Mitte si contavano anche Angela Merkel e il marito, dottorandi in chimica). Il film si concludeva con le immagini estatiche del capodanno 1990, festeggiato nei locali di una vecchia fabbrica di birra che oggi è uno dei centri culturali più vivaci di Prenzlauer Berg. Altri ruderi ancora si trasformarono invece in musei, squat e discoteche dai nomi ormai mitologici, capaci nel tempo di attrarre platee internazionali.

Nel 1991 un giovane proveniente dalla Westfalia mise gli occhi su uno tra i tanti lotti lasciati vacanti dal tracollo dell’industria dell’ex-DDR. Si trattava di una vecchia azienda di margarina: un palazzo di cinque piani situato nella centralissima Augustrasse, in pieno Mitte. Con il sostegno delle istituzioni e di piccoli finanziamenti vi fondò uno spazio per l’arte contemporanea – la Kunst-Werke (KW) – che diventò presto uno dei centri nevralgici della scena europea; specie dopo il lancio, nel 1998, della prima Biennale di Berlino. Il giovane della Westfalia si chiamava Klaus Biesenbach ed è oggi il direttore del MoCa di Los Angeles dopo esserlo stato del MoMA PS1 di New York. Auguststrasse è ormai invece una delle vie con più gallerie d’arte al mondo ed è difficile credere che appena trent’anni fa (ma anche quindici) dopo il tramonto avesse un’aria quasi spettrale.

La città del Reich prima e della doppia burocrazia poi, si era trasformata in un centro d’attrazione globale.

Quella di Biesenbach è solo una delle tante traiettorie accelerate dalla Berlino post-muro. Molti dei più importanti artisti, musicisti, registi e scrittori tedeschi degli ultimi decenni, passarono infatti da quell’esperienza. Senza accorgersene forse del tutto, contribuirono in breve tempo all’accumulazione di un capitale simbolico così cospicuo da rivestire l’intera città, ovest compreso. Berlino diventò così sinonimo di arte e libertà, sperimentazione e tolleranza, un’oasi di eccentricità e idiosincrasia nel cuore del progetto europeo, all’epoca ancora relativamente in salute. La città del Reich prima e della doppia burocrazia poi, si era trasformata in un centro d’attrazione globale. Al punto che uno dei suoi sindaci più popolari e longevi, a inizio 2000 inventò uno slogan per riassumerla: “arm aber sexy” (povera ma sexy).

Anni prima Wim Wenders aveva girato Il Cielo Sopra Berlino. Alcune delle più celebri sequenze del film si svolgevano nella centralissima Potsdamer Platz. Lì dove, prima della guerra, sorgeva una delle piazze più ammirate d’Europa, nel 1987 si srotolava una lingua di fanghiglia circondata dall’armatura del Schutzwall. Una desolata terra di nessuno su cui, appena dopo la caduta del muro, si concentrarono subito le attenzioni degli urbanisti. Per la rinascita di Potsdamer non si badò a spese. Con un’ingente iniezione di fondi federali e il coinvolgimento di numerose archistar venne costruito un nuovo centro direzionale per ospitare, tra gli altri, le nuove sedi di multinazionali come Sony e Mercedes. Doveva essere il simbolo della riunificazione tedesca, del rilancio di Berlino alla guida del paese ma soprattutto un magnete per grandi capitali internazionali. Le cose non andarono come previsto: gli investitori non abboccarono e, fine anni ‘90, Berlino dovette constatare che la propria ripresa non sarebbe stata né rapida né semplice e soprattutto non poteva essere calata dall’alto. Che se la città aveva un capitale da cui ripartire, questo era soprattutto umano. Da cui, appunto, quel “povera ma sexy” divenuto presto un mantra del marketing cittadino.

Inseguendo il miraggio di una vita a costi contenuti, nei primissimi anni 2000 migliaia di giovani da ogni parte del globo sbarcarono nella vecchia capitale di Federico Il Grande con in tasca progetti di varia natura e realizzabilità. Il muro era un ricordo – anche perché, a eccezione di un tratto conservato più per memorializzarne i graffiti che il significato storico, la città non fece molto per trattare a fondo il proprio trauma – e Berlino era ormai un luna park per adulti a cui ogni mese venivano aggiunte nuove attrazioni.

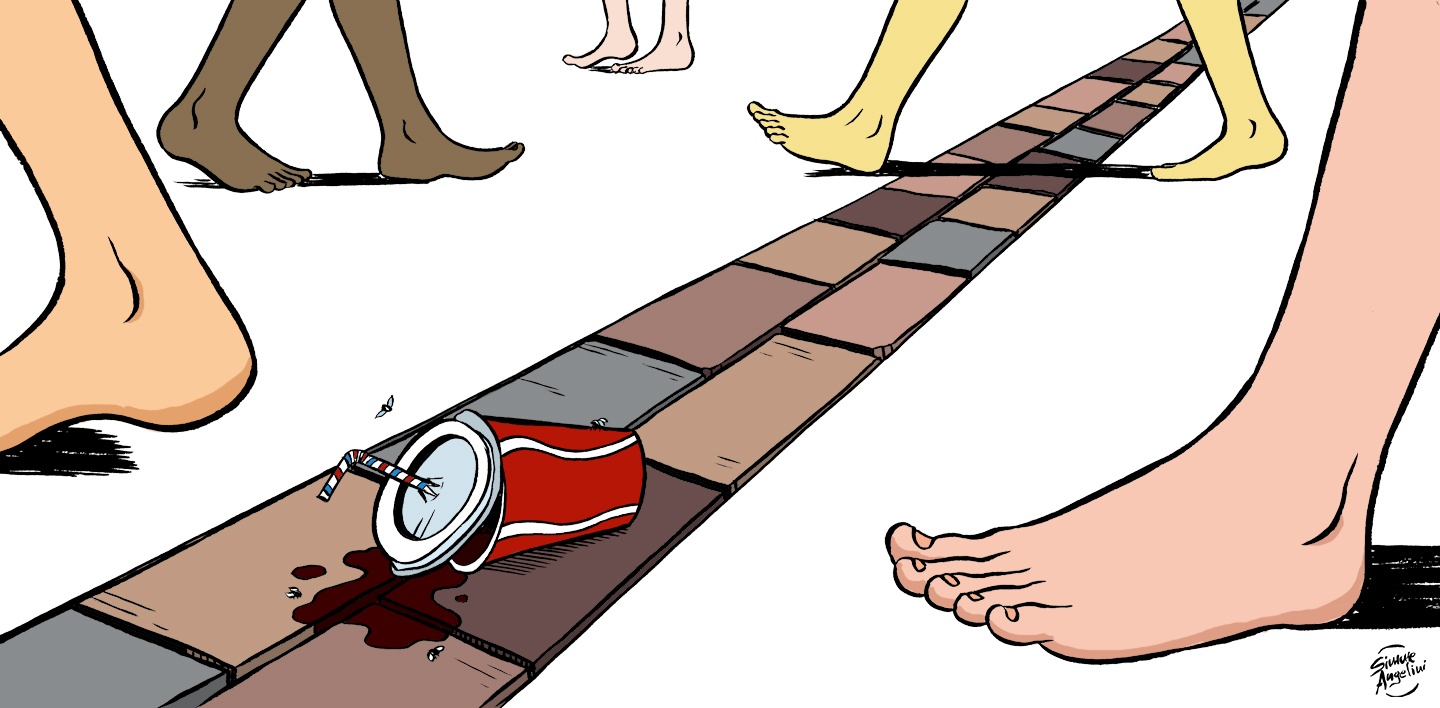

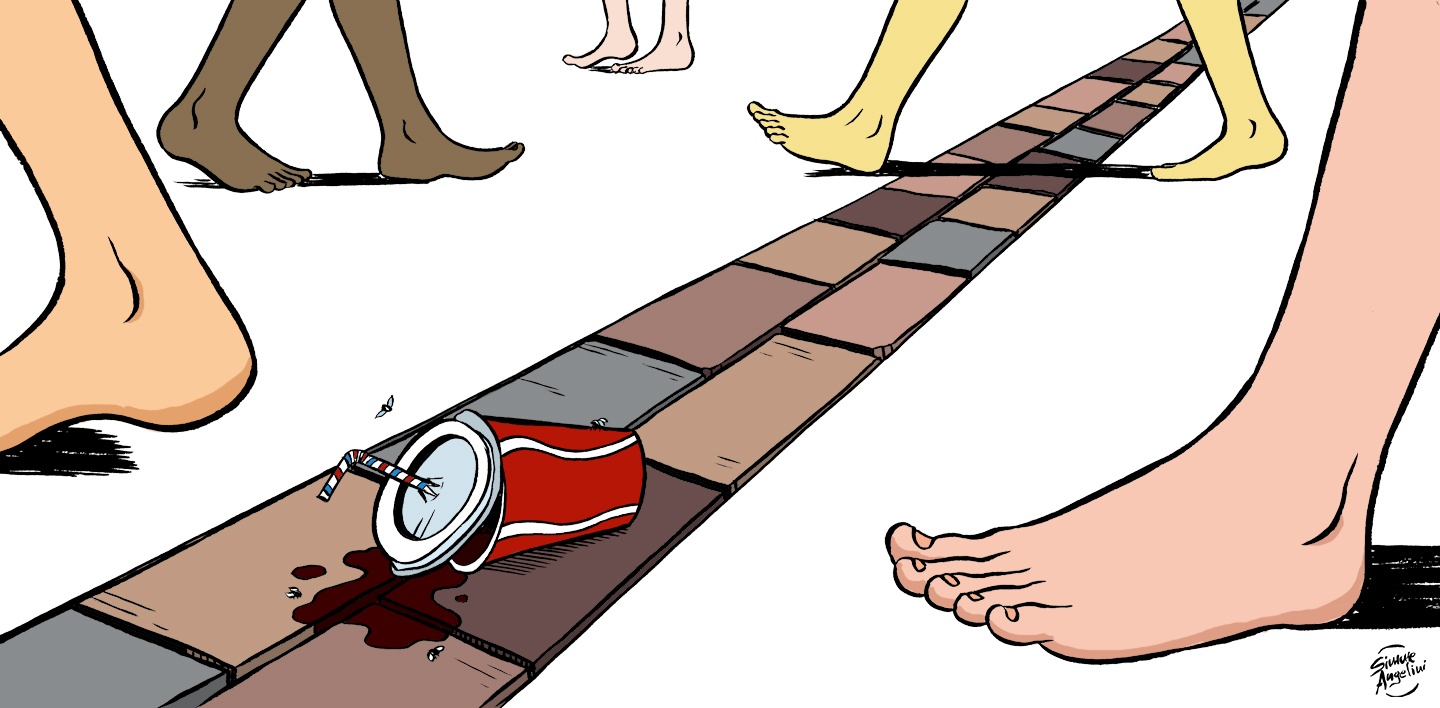

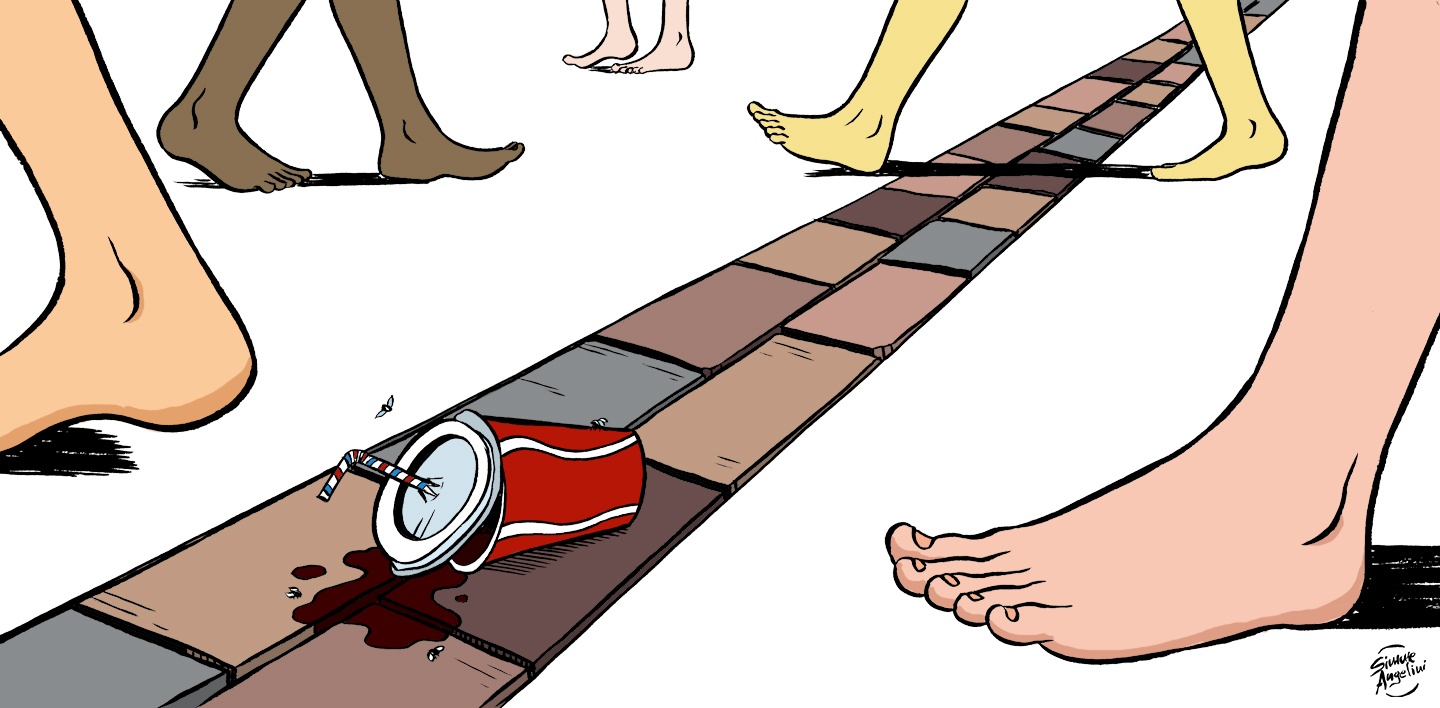

Intanto, nei quartieri più centrali del vecchio est, gli edifici decrepiti lasciati in eredità dalla DDR cominciavano a essere riportati agli antichi fasti di signorili palazzi prussiani. I loro inquilini non erano più i giovani occupanti berlinesi che, in molti casi, li avevano volontariamente restaurati ma trentenni professionisti dell’Assia o della Baviera, di Londra o di New York. Per la prima volta dalla fine della guerra, a Prenzlauer Berg e Mitte gli affitti tornarono a salire e qualcuno iniziò a domandarsi se tutto quel laissez faire non fosse stato fin da principio parte di una strategia a lungo termine per ricostruire valore dal basso. Fu intorno alla metà dei 2000 che a Berlino si prese più seriamente a discutere di gentrificazione, ciascuno ponendo l’accento dove più gli sembrava idoneo. O, in molti casi, dove più gli tornava comodo.

Da qualche anno, Berlino è una metropoli del tutto normalizzata. Con tutto ciò che, anche in negativo, questo comporta. Una metropoli divisa tra gentrificati e gentrificatori.

Chi ne osservava la mutazione con sguardo benigno o interessato iniziò a parlare di “modello Berlino”. La città divenne un caso-studio di rilancio socio-urbanistico a basso costo, un paradigma di pianificazione lungimirante. E non passava giorno senza che si leggesse di una “nuova Berlino” in riferimento a qualche città dell’est europeo con un passato difficile e un presente a suo modo interessante. Chi aveva vissuto il processo dal suo interno aveva idee leggermente diverse e più di una ragione per sentire di essere stato trattato da merce umana. Di essersi inconsapevolmente prestato a fare da accumulatore di valore destinato in ultima istanza ad altri. Con la complicità di tariffe aeree sempre più economiche, a metà 2000 Berlino si ritrovò invasa ogni week-end da “party touristen” poco e mal tollerati dai residenti. Il tutto mentre emergevano nuovi protagonisti nella sua narrazione. In luogo di squatter, artisti e autonomi, si parlava ormai più genericamente di “creativi”. Alcuni di questi creativi si rivelarono peraltro discretamente portati per i nascenti business digitali e quindi Berlino si fece presto la fama di incubatore di nuove imprese del settore. Non tutti le chiamavano ancora start-up ma di questo si trattava. E infatti, non molto più tardi, negli ambienti del venture capital, Berlino si guadagnò un nuovo soprannome: Silicon Allee. Per citare il Lou Reed del disco Berlin: i “men of poor beginnings” degli anni appena successivi al muro avevano definitivamente lasciato il campo a un piccolo esercito di “men of good fortune” che si esprimevano in una lingua franca anglofona più che in tedesco.

Spinta dalla crisi del 2008, dalla precarietà e sedotta dalla prospettiva di lavori smart nel settore dell’e-commerce, nei primi anni ’10 si rovesciò sulla città un’ulteriore vagonata di entusiasti immigrati italiani, spagnoli, francesi, inglesi, americani, scandinavi, australiani e asiatici. Nutrivano le fila di un diffuso ceto medio-abbiente, decisamente istruito e più che alfabetizzato digitalmente. Di giorno lavoravano in open space e white cube e di notte si godevano la ricca offerta di dj set, after-hours, open-air, bar, birre, burger, caffè bio, parchi e mostre messa a disposizione da quella che restava comunque una delle città più interessanti d’Europa. Che molti di loro, una volta esaurite le scorte di adrenalina, migrassero verso nuovi pascoli, avendo dato meno di quanto avevano ricevuto, avendo consumato più di quanto avevano costruito, avendo contribuito alle tante bolle cittadine più di quanto le avevano problematizzate, non parve un grande problema a nessuno, tranne che a pochi critici che venivano sempre più spesso bollati come guastafeste.

Lo confesso: pure senza un impiego particolarmente smart, ho fatto parte di quell’ondata. Nel 2012 mi sono trasferito un po’ impulsivamente a Berlino. Ero stato una prima volta nel 1990 coi miei genitori. Il muro era appena caduto ma io ero troppo piccolo per farci davvero caso, ho solo vaghissimi ricordi di qualche Trabant parcheggiata qui e là. Ci sono tornato, con un paio di amici, solo undici anni più tardi, nel 2001. Da lì al giorno in cui mi sono trasferito, l’ho visitata per periodi più o meno lunghi al ritmo di quasi una volta all’anno. Conoscevo quindi la città abbastanza bene da sapere che non avrei trovato quasi più nessuna delle caratteristiche – le vie deserte e semi-buie anche in pieno centro, rave illegali a pochi passi dal Duomo, un costo della vita da paese in via di sviluppo – che mi avevano colpito nel tempo e che, a loro modo, erano tutti postumi del muro. Ci ho comunque passato, tra alti e bassi, tra estati gloriose e tragici spleen invernali, quasi cinque anni. Durante i quali la città non ha mai smesso di crescere e mutare. Di avvicinarsi sempre di più all’idea di grande capitale globale che, a ben vedere, la politica tedesca ha sempre avuto di lei.

Da qualche anno, Berlino è infatti una metropoli del tutto normalizzata. Con tutto ciò che, anche in negativo, questo comporta. È piagata dagli stessi problemi di finanziarizzazione del settore immobiliare, speculazione e carovita di Milano o Parigi, Barcellona o New York, Hong Kong o San Francisco. È impegnata in una lotta impari e disperata contro l’airbnbizzazione dei suoi immobili. È una metropoli divisa tra gentrificati e gentrificatori (e gentrificatori che vengono a loro volta gentrificati) che spinge le marginalità sempre più ai margini. È una città in cui, se ancora si registrano episodi di eccezionalità rispetto allo spirito afflitto del nostro tempo, li si deve ormai più alla proverbiale ostinatezza prussiana dei singoli che a un collettivo senso di appartenenza e tutela di una sua qualche specificità etica. Ammesso che essa sia davvero mai esistita e che non fosse, appunto, solo il precario riflesso di un trauma.