T

radotto quest’anno da Donzelli, Senza il muro. Le due Europe dopo il crollo del comunismo è una selezione di saggi in cui Jacques Rupnik ricostruisce e interpreta le vicende che hanno condotto alla caduta del Muro di Berlino, analizzando gli esiti delle rivoluzioni del 1989. Nato a Praga nel 1950, l’attività accademica di Rupnik (docente al Collegio d’Europa di Bruges, visiting professor all’università di Harvard, direttore di ricerca al Centre de recherches internationales – Ceri – e docente a Sciences Po a Parigi) si è intrecciata con quella diplomatica con incarichi di rilievo soprattutto nell’area dell’Europa centro-orientale. Negli anni Novanta fu consigliere del primo presidente della Repubblica Ceca, Václav Havel, protagonista della Rivoluzione di velluto che pose fine al regime comunista cecoslovacco nel 1989 .

“L’imprevedibilità della storia è il messaggio principale del 1989. Nell’Europa centro-orientale, la generazione dell’89 si caratterizzava per il desiderio d’apertura, la distanza e l’ironia nei riguardi di regimi agonizzanti. Nel contesto internazionale della Guerra Fredda, in rapida trasformazione, diede una spinta decisiva verso il cambiamento”, osserva Jacques Rupnik.

Rupnik, che cosa ha rappresentato la frantumazione del muro?

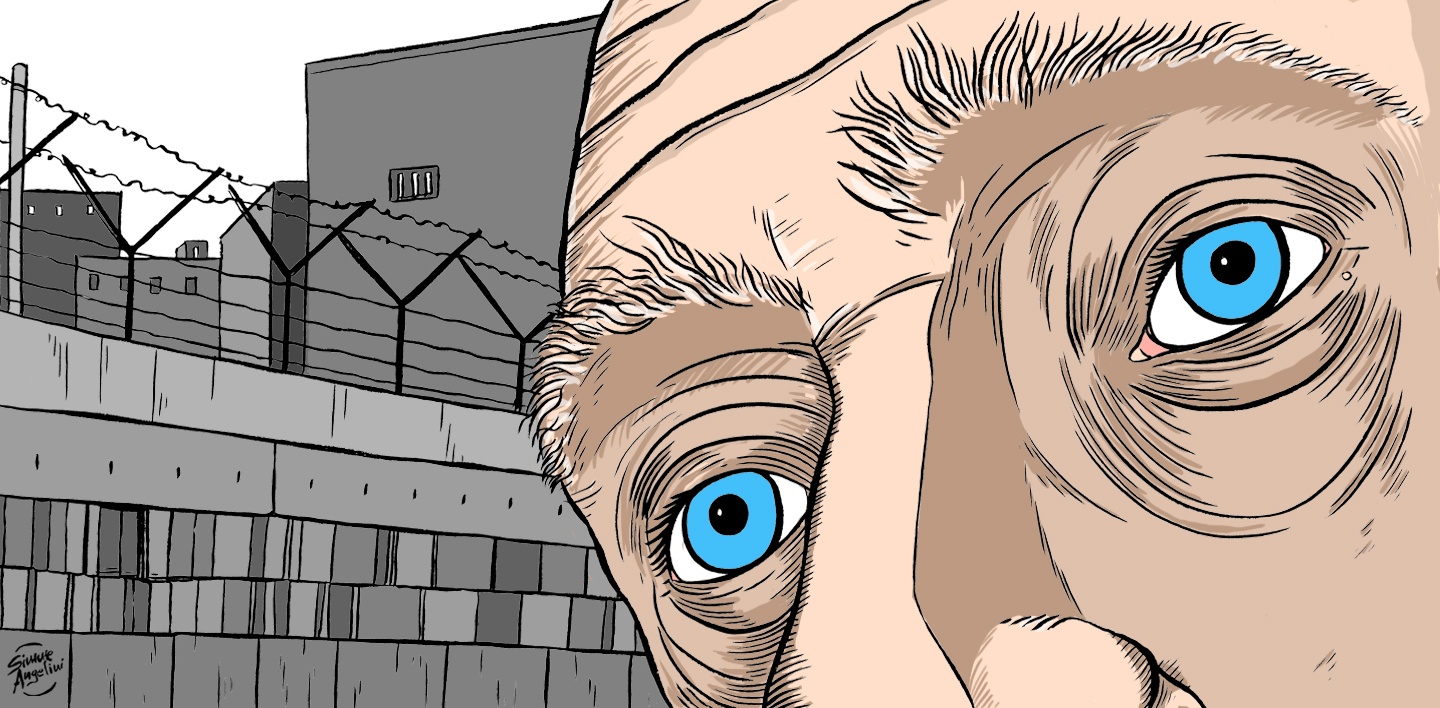

Il veloce e spettacolare crollo dei regimi comunisti nell’Europa dell’Est nel 1989 è stato vissuto e resta nella memoria collettiva come una sollevazione pacifica di popoli mossi dall’aspirazione alla libertà e alla sovranità, che ha infranto i muri e fatto vacillare gli apparati totalitari. È stata la prima rivoluzione trasmessa dalla televisione. Rimangono i frammenti e le immagini della folla gioiosa che demolisce pezzo per pezzo il Muro di Berlino, e una volta compiuta l’opera ascoltò il violoncellista Mstislav Rostropovič suonare l’Inno alla gioia.

Quali sono stati i passaggi decisivi che hanno condotto alla Rivoluzione pacifica?

Nel febbraio del 1989, quando si aprì la Tavola Rotonda in Polonia tra il regime e Solidarność, Michail Sergeevič Gorbačëv aveva annunciato il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan. Ciò che accadde a Kabul ebbe una risonanza immediata a Varsavia, perché l’ultimo Presidente dell’Unione Sovietica aveva optato essenzialmente per la rinuncia all’uso della forza, che equivale ad acconsentire a una negoziazione come avvenne in Polonia. Dimenticare la dimensione asiatica del 1989 è sbagliato. Questo fu il primo passaggio cruciale, che diede respiro e rafforzò le proteste.

Quando ha cominciato a vacillare il simbolo della Guerra Fredda?

La caduta del comunismo non è un evento iniziato nella primavera del 1989, bensì un lungo processo nel corso del quale fenomeni di erosione, decomposizione e riforma hanno generato un effetto cumulativo. Le successive crisi del sistema permettono di collocare la “caduta finale” in una prospettiva che risale al 1956 con l’insurrezione di Budapest, la seconda Rivoluzione d’ottobre o la prima rivoluzione antitotalitaria. In essa rileggiamo i tratti caratteristici delle successive crisi di legittimazione del potere comunista. Si mise fine al dogma dell’infallibilità del partito e della dirigenza.

Nel 1989 la cortina di ferro si schiuse proprio in Ungheria.

L’anello fondamentale nella reazione a catena che spazzò via i regimi comunisti in Europa dell’Est è stato l’apertura della cortina di ferro fra l’Ungheria e l’Austria in tre fasi dal marzo del 1989. Alla fine dell’estate 1989 i tedeschi dell’Est rientrarono da lì nel territorio della Germania Occidentale. Nel quarantesimo anniversario della Repubblica Democratica Tedesca in centomila varcarono il muro. L’apertura della frontiera austro-ungherese destabilizzò la RDT. Mosca non ebbe alcuna reazione, mentre il cancelliere della Germania Ovest Kohl colse l’occasione, finanziando con un miliardo di marchi tedeschi l’Ungheria indebitata e lo sgretolamento del confine. Appena due settimane dopo l’apertura del Muro presentò il suo piano in dieci punti per la riunificazione della Germania.

Qual è stato l’impatto della visita di Gorbačëv nella RDT?

La scelta decisiva per la caduta del Muro fu il rifiuto di Gorbačëv del ricorso all’uso della forza. Il 6 e 7 ottobre del 1989 si recò a Berlino Est, lasciando un messaggio chiaro che destabilizzava il vertice della RDT: chi non cambia è destinato a scomparire. Nella Germania orientale l’Armata Rossa disponeva di un contingente di 400mila soldati. Non muovere neanche un militare per reprimere il dissenso fu una decisione personale e politica fondamentale. Si trattava di un capitale politico da spendere in Occidente, ma a Mosca dissolse il peso di Gorbačëv trasformando la riforma in tracollo. Gorbačëv resterà una figura chiave e tragica per la Russia: ha voluto riformare, democratizzare il sistema sovietico e in parallelo l’impero. Non lo si poteva fare contemporaneamente. È la lezione della storia: è molto difficile combinare la democratizzazione dei sistemi e la relazione tra il centro e la periferia dell’impero. Per questo in Russia si respira un’avversione nei confronti di Gorbačëv, associato al declino del potere imperiale russo. L’accusa è manifesta: era alla testa di un impero e l’ha svenduto senza ottenere nulla in cambio. Putin è percepito come la rivincita su Gorbačëv. Storicamente una delle specificità della Russia consiste nel non distinguere tra lo Stato e l’Impero, che è stato costruito per estensione. Non era un impero con possedimenti d’oltremare. Riformando lo Stato Gorbačëv ha accelerato la disgregazione dell’impero.

Possiamo definire conclusa la stagione politica e sociale aperta dalle Rivoluzioni del 1989?

La caduta del Muro è stata il momento più simbolico di una stagione d’apertura a più dimensioni. Le persone hanno ritrovato la libertà di movimento dal proprio paese. Le idee e le culture hanno ripreso a circolare. La riunificazione è stata realizzata in nome dell’Europa, ma nel contesto della globalizzazione. Il cedimento dei confini intraeuropei aveva una dimensione mondiale. La crisi economica del 2008 ha chiuso quella fase d’espansione con il ritorno in auge del concetto di frontiera e del protezionismo. Dopo trent’anni siamo tornati alla costruzione dei muri.

Quali sono le nuove divisioni europee?

La prima riguarda il concetto stesso di democrazia con la forte spinta illiberale con derive semiautoritarie che arriva dai paesi che nel 1989 invocavano la libertà. La rimessa in discussione delle conquiste democratiche del 1989 non parte dai comunisti animati da nostalgia per l’antico regime, ma talvolta proprio da coloro che avevano contribuito ai cambiamenti democratici nei propri paesi. I flussi migratori hanno riaperto una strada ai sovranismi e un ritorno all’idea di Stato nazione. Nell’Europa centrale e orientale c’è un rifiuto di ciò che è stato percepito come un’imposizione della cultura liberale europea in conclamata crisi d’identità.

L’ex Germania dell’Est è stata la principale area d’incubazione di questo processo?

Il muro è crollato in Germania, ma proprio la parte orientale è espressione del rifiuto più deciso del difficile processo d’integrazione. Il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) è un sintomo di tale malessere. Parliamo della riunificazione di una stessa nazione, che ha stanziato risorse enormi per renderla credibile. Nonostante ciò vediamo riapparire uno sfaldamento profondo tra Est e Ovest. La ragione dell’acuirsi di questa distanza è nella genesi del processo scaturito nel 1989. C’è un rigetto innanzitutto culturale, perché è stato percepita come un’imposizione. È stato proposto uno sviluppo per imitazione dell’Occidente. Era la strada considerata più semplice dalle élite politiche liberali che dominavano la scena in quella fase. Oggi si manifesta un rifiuto, talvolta pretestuoso, di tutto ciò che appare come un’imposizione dell’Unione Europea. Vent’anni di sviluppo imitativo, che non teneva in considerazione le peculiarità dei singoli Stati, hanno condotto al respingimento delle ricette di Bruxelles. Del resto quelle stesse rivoluzioni non proponevano un nuovo modello di società, ma si sono limitate a copiare quello occidentale: la democrazia liberale, l’economia di mercato con l’equazione troppo semplificata di ritorno nell’Europa come ingresso nell’Unione Europea. Oltretutto si trattava di riprendere un modello che mostrava già delle crisi oggi conclamate. La trasposizione forzata con la finta equivalenza tra libero mercato e democrazia si è risolta in una spinta reazionaria.

Che ruolo gioca in questo quadro il presidente ungherese Viktor Orbán?

Orbán è uno dei simboli del 1989. La sua trasformazione è rivelatrice del problema. Era il giovane leader di un partito liberale e filoeuropeista, che ora vince le elezioni con i manifesti “Fermiamo Bruxelles”. Dopo l’impegno e il protagonismo nel 1989, era partito per Oxford con una borsa di studio della fondazione Open Society del finanziere ungherese George Soros. Il giovane e promettente borsista è diventato l’avversario del concetto di “società aperta”. Dieci anni dopo il 1989, aveva già rotto con l’eredità del dissenso liberale. Oggi in Ungheria l’economia e la politica procedono strettamente intrecciate con Orbán al centro del sistema. Il suo potere si estende e perpetua attraverso il legame con l’imprenditoria in un capitalismo basato su clan e legato alla politica.

In che cosa converge la visione sul 1989 di Orbán e del presidente polacco Kaczyński?

I percorsi politici di PiS e di Fidesz sono diversi, ma trovano un punto di congiunzione sul tema della “rivoluzione tradita”. Jarosław Kaczyński, che dagli anni novanta ha assunto posizioni più radicali, prospetta una decomunistizzazione totale e rimprovera alle élites liberali uscite dall’esperienza del dissenso di aver accettato nel 1989 un compromesso immorale e pericoloso con gli ex comunisti. Orbán ha ripreso questo tema un po’ più tardi, affermando che il 1989 non è stato una vera rottura rivoluzionaria, e presentandosi come colui che deve farsi carico di ciò.

Che cosa accomuna oggi Ungheria e Polonia?

I Paesi del gruppo di Visegrád erano considerati come un esempio riuscito di transizione alla democrazia. In Ungheria e Polonia si assiste al “deconsolidamento” del sistema democratico. Orbán e Kaczyński sembrano procedere di pari passo nella svolta antiliberale che sta trasformando i sistemi politici dei loro paesi: la rimessa in discussione del costituzionalismo, dello Stato di diritto, dell’indipendenza dei mezzi audiovisivi pubblici e la politicizzazione dell’amministrazione.

In questo contesto nei Balcani le tensioni divisive, esplose dopo l’89, sembrano tornare ai livelli di guardia.

Nel 1989 il Muro è crollato, frantumandosi sulla testa dei Balcani. Il risveglio libertario nell’ex Jugoslavia si è trasformato nell’incubo della guerra. Il processo è stato inverso rispetto all’Europa centrale: ha prevalso la disintegrazione. Senza il fuoco delle armi, sbagliando, tendiamo a dimenticare la zona nella quale crescono gli interessi di Russia, Cina e Arabia Saudita che ha fondazioni culturalmente ed economicamente potenti. L’Europa non deve mostrarsi timida, avanzando nei processi d’adesione in corso.

È possibile trattare la memoria del Novecento europeo mediante risoluzioni parlamentari, com’è avvenuto a settembre?

No, non è una questione che si possa risolvere con delle semplici dichiarazioni. Dopo il 1989 ho immaginato che potesse esserci all’interno dell’Europa una divisione tra chi ha vissuto il comunismo e chi l’ha visto o ammirato a distanza. I vissuti sono evidentemente diversi. Esiste un desiderio legittimo dell’Europa Orientale che l’Occidente consideri quanto è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma la memoria dell’oppressione non si risolve con equiparazioni manicheiste. La memoria stessa della Seconda Guerra Mondiale divide, quando invece ritenevo fosse qualcosa di acquisito. Non dobbiamo arrenderci all’uso politico della storia per il superamento delle memorie traumatiche dell’Europa.