G li anni Sessanta sono dominati dalla critica istituzionale, cioè l’analisi e messa in discussione delle categorie dell’istituzione artistica: il ruolo degli attori del sistema (gli artisti, i galleristi, i curatori, i collezionisti, il pubblico), l’autorialità, la mostra, il museo, il mercato, l’autenticità dell’opera, la natura stessa dell’oggetto d’arte. Le correnti artistiche che più di altre hanno posto la critica istituzionale al centro della propria ricerca sono l’arte concettuale, il minimalismo e la pop-art.

Quando, sul finire degli anni Sessanta, John Knight comincia a esporre le proprie opere, l’influenza di queste correnti sul suo lavoro è molto forte: Levels è un’installazione del 1969 costituita da sei livelle disposte a cerchio sul pavimento. Sebbene l’elusività di quest’opera le dia un’aura minimalista, è già possibile cogliere uno dei nodi che attraverserà tutto il lavoro di Knight: le livelle, infatti, non si limitano a “interpretare la parte” del readymade come oggetto ricontestualizzato e formalizzato sul pavimento della galleria, ma raccontano, per la loro funzione d’uso, qualcosa dello spazio espositivo che le contiene e del rapporto che intercorre tra questo e l’opera: in particolare, l’inclinazione dell’edificio.

Knight studia da architetto, ma oltre all’architettura e all’arte visiva si lascia permeare da linguaggi diversi, sempre criticamente rispetto alle implicazioni dell’ideologia capitalista: l’interesse per il display dell’opera nello spazio lo avvicina al design, quello nei confronti del discorso all’advertising – verso lidi sconosciuti alla fredda estetica minimalista che aveva fatto dell’autonomia del linguaggio artistico la propria cifra fondamentale.

Knight osserva precocemente il paradosso dell’arte minimale: pur partendo dalla critica totale all’istituzione e dall’affermazione dell’universalità del linguaggio artistico, le opere enigmatiche di artisti come Carl Andre, Sol Lewitt, Barnett Newman – solo per citarne alcuni – la connotano presto come la quintessenza dell’autoreferenzialità dell’arte “di sistema”.

La stessa sorte tocca all’arte concettuale: John Knight, il cui lavoro resterà pur sempre informato da questa esperienza, dalla metà degli anni Settanta sente l’esigenza di una rimaterializzazione dell’oggetto d’arte. Anche la pop-art, però, non è una soluzione: per Knight non è possibile risolvere la dialettica tra la rappresentazione nella cultura di massa e in quella alta attraverso semplici atti di decontestualizzazione dell’oggetto quotidiano, che alla fine dei conti confermano il valore supremo del sistema dell’arte come industria culturale.

Come racconta in una conversazione con lo storico dell’arte Benjamin H.D. Buchloh, “A un certo punto mi sono reso conto che questi artisti si stavano mettendo all’angolo da soli, e visto che ero poco dietro a loro e potevo osservarne tutti gli errori più facilmente, sono riuscito a escogitare delle strategie per evitarli”.

È così che dalla metà degli anni Settanta emerge l’esperienza post-concettuale, che oltre a Knight vede tra i suoi protagonisti, tra altri, Michael Asher e Daniel Buren. Se, però, le pratiche di Asher e Buren si realizzano in un’indagine radicale dei problemi rispettivamente della scultura e della pittura, per Knight il punto di partenza è piuttosto l’intersezione tra i registri dell’istituzione artistica e del più ampio discorso politico e geopolitico.

A work in situ, presentato a maggio nello spazio milanese di Ordet, è un’installazione la cui semplicità svela per gradi i suoi livelli di significato e la pratica di Knight. Knight lavora esclusivamente su commissione e per progetti site-specific, rifiutando lo studio come luogo primario di produzione: “non ho mai capito questa idea di qualcosa che continua ad accadere ancora e poi ancora nello stesso identico luogo. Per me non ha senso (…) il generarsi continuo dallo stesso monolite” (Benjamin H.D. Buchloh e Isabelle Graw, Who’s afraid of JK?, 2005). Ne consegue che un oggetto esposto in due contesti diversi vada anche trattato, dall’artista e dal pubblico, come due opere diverse. Il suo processo di risemantizzazione è condizionato dallo spazio, dalla città, dall’occasione in cui l’oggetto viene esposto. Il materiale informativo, inoltre, non è presente: “Oltre a non partecipare alla catena alimentare istituzionale – che equivale a nascondersi dal suo radar – il mio progetto non solo non avalla il recente trend del curatore-come-meta-artista, ma mette in discussione la natura stessa di quest’azione mirando insistentemente al corpo organizzativo”.

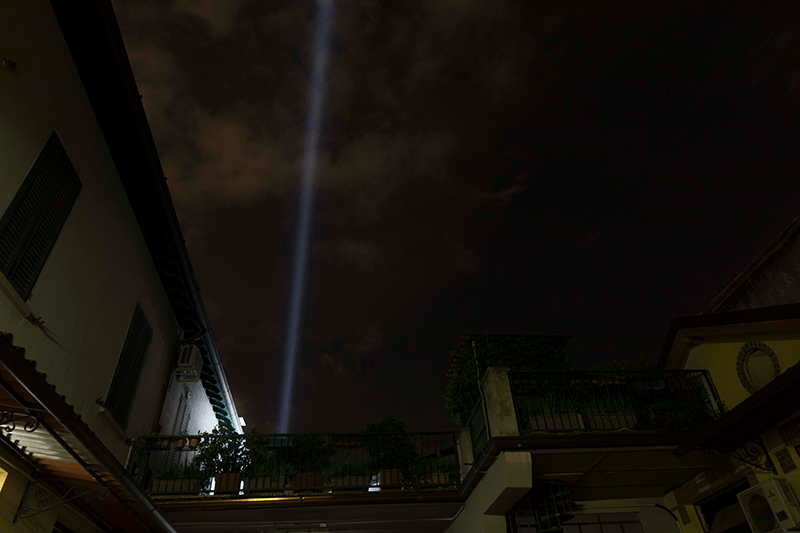

L’oggetto protagonista di A work in situ è una searchlight – un faro da ricerca, quindi un faro in continuo movimento – acceso all’interno dello spazio vuoto di Ordet. Il progetto si è sviluppato a partire da un’idea del 1975 pensata per la Riko Mizuno gallery di Los Angeles, dove la presenza di uno skylight di Robert Irwin – artista centrale della scena losangelina dell’epoca– aveva fatto pensare a Knight di porre un faro all’interno della galleria che attraversasse il lucernario e invadesse lo spazio esterno.

John Knight è nato nel 1945 a Los Angeles, nel distretto di Hollywood, dove le searchlight sono un elemento onnipresente dello skyline cittadino. Oltre a illuminare la collina del Mount Lee, sono posizionate al di fuori delle première cinematografiche dove, come negli opening credit della Twentieth Century Fox, si muovono puntate verso il cielo a indicare che lì, in quel momento, la celebrity industry si sta raccogliendo in uno dei suoi frequenti rituali collettivi.

Los Angeles non è, però, solo la città dell’industria cinematografica. La California conta sul proprio territorio più di 30 basi militari, più del doppio di tutti gli altri stati americani, con un focus particolare sulla difesa antiaerea. Negli Stati Uniti del dopoguerra abitati dal giovane John Knight è già in atto una risemantizzazione di questi oggetti residuali dell’industria bellica.

Il processo creativo di Knight per A work in situ è cominciato con un lungo sopralluogo degli spazi di Ordet – uno spazio vergine, che ha inaugurato con questa installazione. Dopo essersi preso il tempo necessario a intessere una relazione personale con la struttura, l’artista ha dato indicazioni precise sulla coreografia di movimenti che il faro avrebbe eseguito, provocando negli spettatori uno stato di attenzione quasi assoluta nei confronti dello spazio, e del suo rapporto tra interno ed esterno. L’oggetto è perfettamente integrato e guida i nostri occhi muovendosi organicamente. Il gioco si rompe quando lo sguardo della searchlight e quello dello spettatore si incrociano: la luminosità è fortissima, gli occhi si chiudono, resta a lungo nel campo visivo un fosfene accecante. Il faro ha una potenza di 700 watt e una portata di 3 chilometri: a pochi metri da noi, la sua incursione è un’aggressione: quando la luce si posa sul nostro corpo ci accorgiamo di quanto sia calda. Ci informa che conviene non avvicinarsi troppo.

Dopo A work in situ, viene presentato Quiet Quality, Another work in situ. Una coperta giace sul pavimento di Ordet. Più precisamente, una coperta termica. Alla parete, un testo, Quiet Quality:

Questo è ciò che stavamo cercando a Newport e Palos Verdes. Invece l’abbiamo trovato a Crowne Pointe. In una gita domenicale in macchina, abbiamo scoperto una zona di ville eleganti e prati curati che sembrava più la campagna della Virginia che la California del Sud. Quando abbiamo visto il cartello Crowne Pointe non ci potevamo credere! C’erano delle case grandi, imponenti, simili a condomìni che ci avrebbero potuto offrire la sensazione di ampiezza di una casa privata e l’assenza di doveri di manutenzione a cui aspiravamo. Il quartiere e la qualità delle costruzioni erano notevoli, e la San Diego Freeway, a soli cinque minuti di distanza, ha reso il viaggio per andare al lavoro facile e veloce. Abbiamo comprato a Crowne Pointe perché ci offriva lo stile di vita che stavamo cercando… lo chiamiamo “Quiet Quality”.

Le due città a cui Crown Pointe viene paragonata, Newport e Palos Verdes, sono due località costiere rispettivamente della Orange County e della Los Angeles County che ospitano una borghesia storicamente repubblicana tra le più ricche degli Stati Uniti. Nel testo, il cui linguaggio è mutuato dall’advertising, il costo delle case non viene mai menzionato. Ciò che deve emergere è un messaggio di esclusività, di evasione, di isolamento.

La contea di Los Angeles è il distretto di nascita della forma amministrativa della contract city, in cui i servizi solitamente pubblici sono in gran parte privatizzati. La prima città ad attuare questo tipo di governance è stata Lakewood negli anni Sessanta attraverso il cosiddetto “Lakewood Plan”. Il progetto sanciva una sostanziale autonomia della città rispetto ai servizi pubblici offerti dalla Los Angeles County. Tra le conseguenze di questa operazione, l’autonomia nella gestione del sistema di tassazione nonché il controllo sull’utilizzo del suolo – tutti provvedimenti che garantivano una sostanziale omogeneità residenziale.

Il Lakewood Plan rispondeva all’irrealistico timore delle classi più abbienti che la crescente influenza politica delle minoranze avrebbe potuto aprire loro il mercato immobiliare: tra il 1954 e il 1960 ben trenta città della contea di Los Angeles diventano contract cities contribuendo alla ghettizzazione ed emarginazione già promossa di fatto dalle agenzie immobiliari e dagli istituti di credito.

Il testo contrasta drammaticamente con la coperta termica: un oggetto modesto, popolare, che nell’assenza richiama a una presenza umana socialmente connotata. È un oggetto che racconta di povertà, di bisogno di risparmiare sul riscaldamento e di riposo. La coperta è una casa, un rifugio, un elemento prearchitettonico: l’antitesi delle dimore signorili di Crowne Pointe e della benestante e solo apparentemente innocente Quiet Quality vagheggiata nel testo.

Non esiste, d’altronde, un angolo di mercato che sia innocente. E Knight non lascia niente al caso, cercando “di non riprodurre il modello di produzione che sto provando a interrogare”. La speranza è che il controllo su tutti gli elementi che costituiscono la sua opera – molti esterni, molti su scale incommensurabili – le permettano di incarnare “un momento di resistenza nello scambio delle merci, dove al ricevente è dato il compito di capire come, e se, mercificare un prodotto, che definisce da sé i termini del suo particolare stato di merce”.