I

l loro album precedente, Aspettando i barbari, prendeva il titolo da un romanzo di J. M. Coetzee. Un racconto di John Cheever, Il nuotatore, dà invece il nome a quello nuovo, appena uscito, e nelle canzoni compaiono anche Ellroy e Nietzsche, Eliot e Novalis. I testi dei Massimo Volume hanno spesso citato autori in maniera più o meno esplicita, e il modo particolare di recitarli del cantante Emidio Clementi rimanda a un reading più che a un concerto rock tradizionale. Lo stesso Clementi è uno scrittore, con romanzi e racconti pubblicati da Playground, Rizzoli e Fazi.

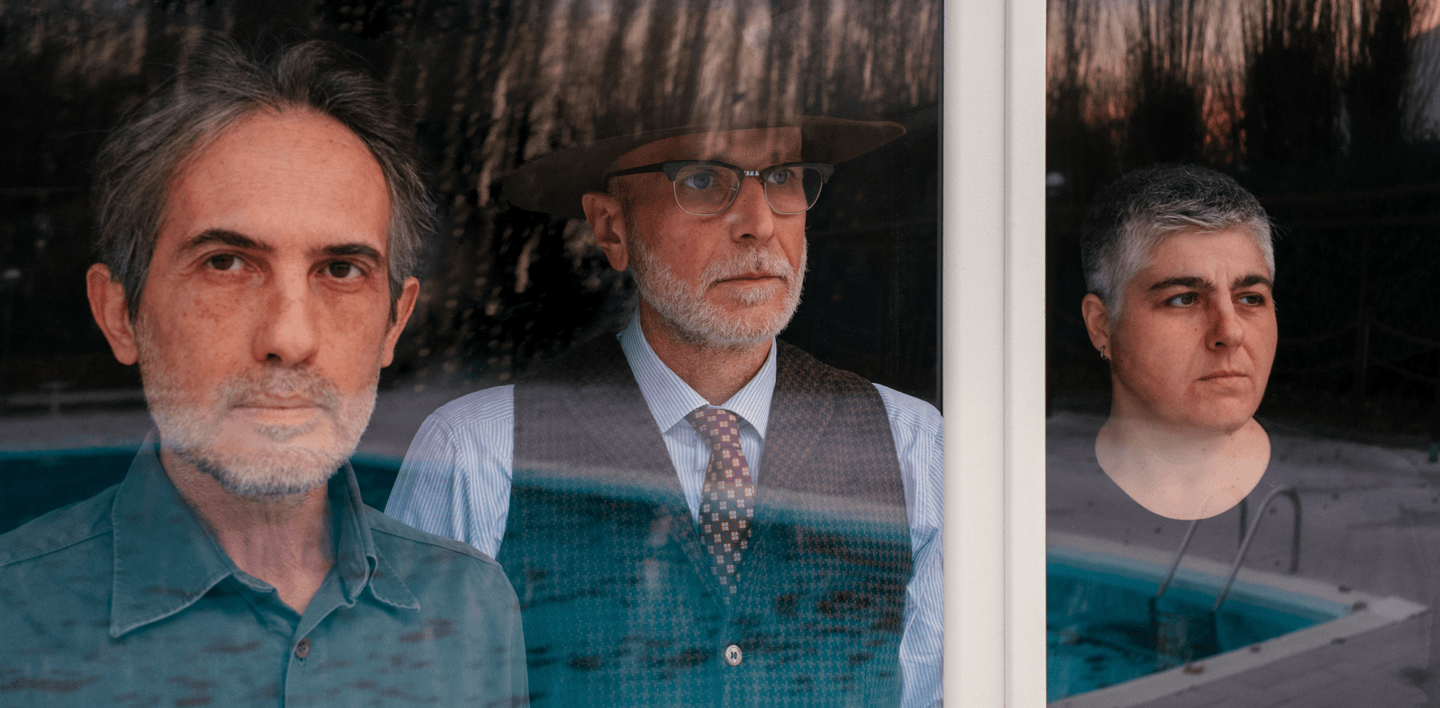

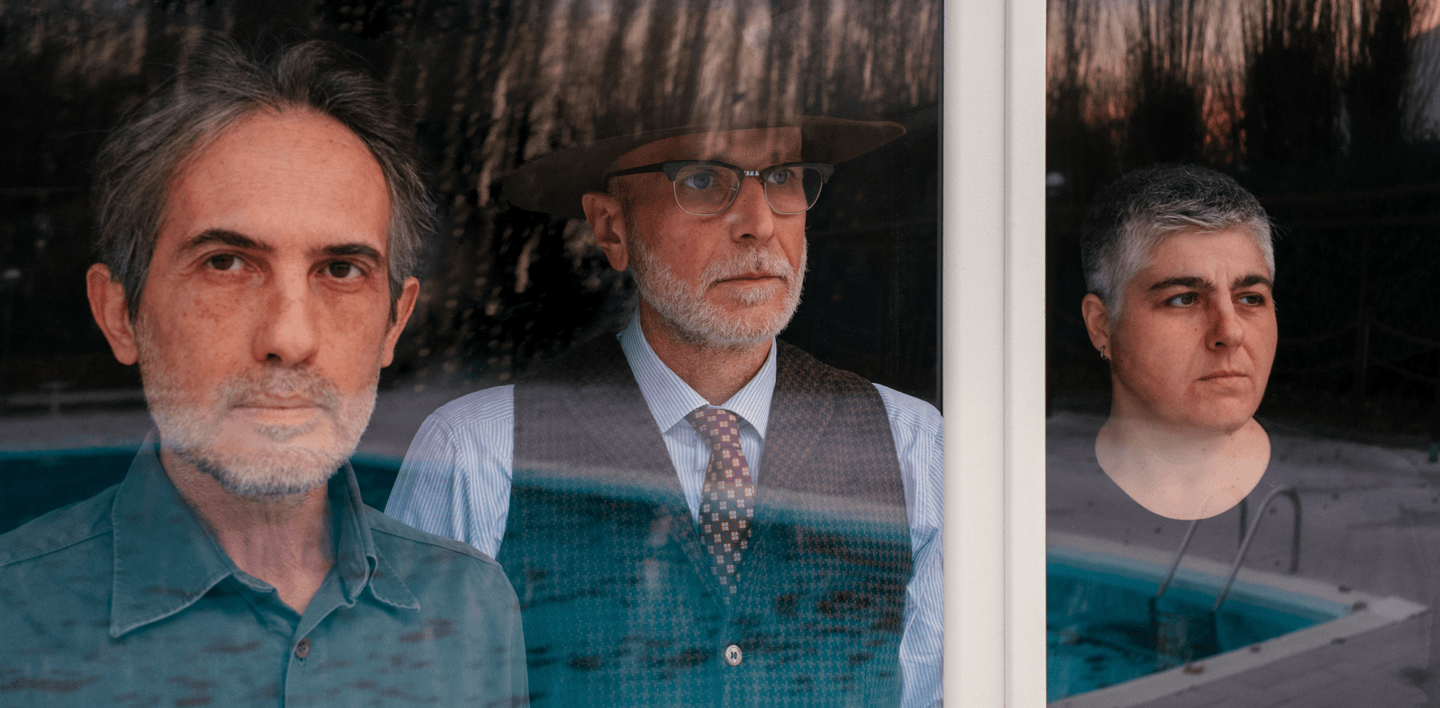

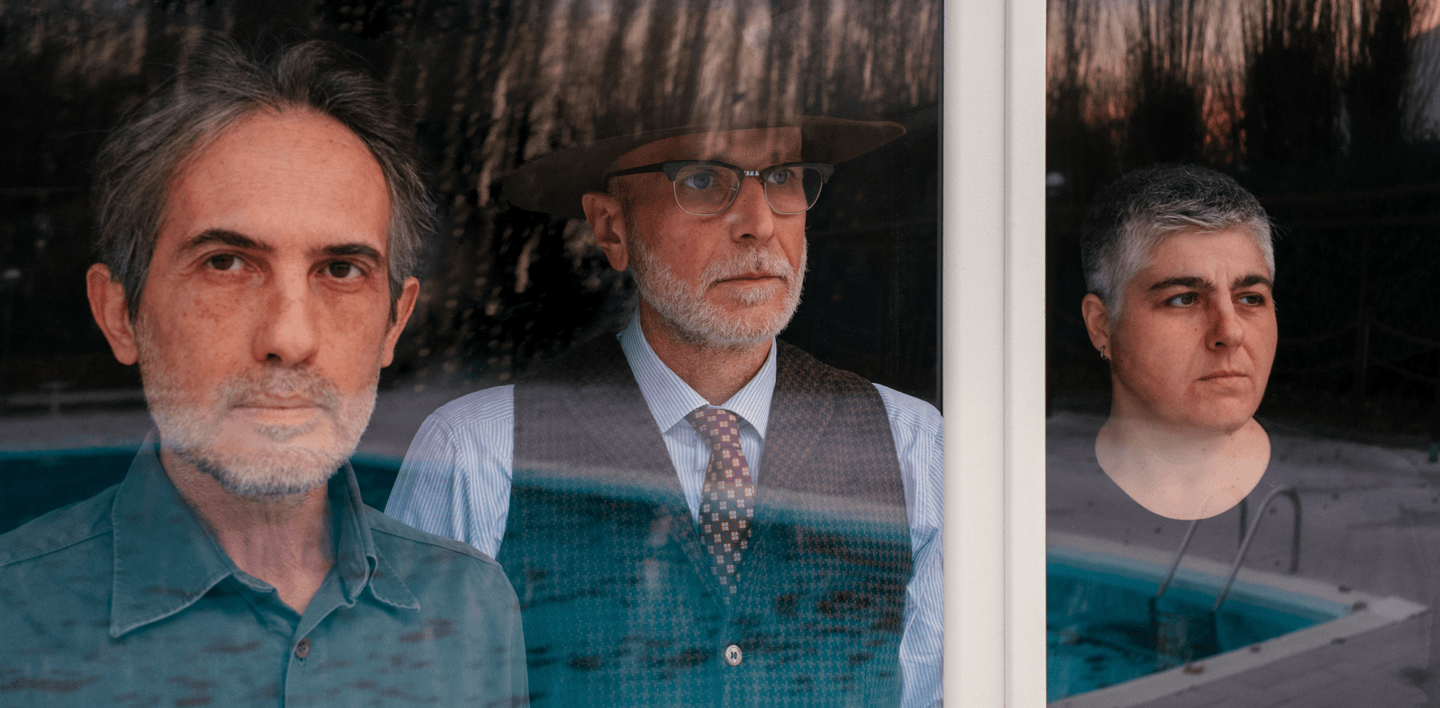

Per la prima volta dopo più di un quarto di secolo, dopo essere stati quasi sempre in quattro e talvolta in cinque, i Massimo Volume sono rimasti in tre. Complice l’abbandono del chitarrista Stefano Pilia in direzione Afterhours, si sono trovati ridotti al nucleo storico composto da Clementi (anche bassista), dalla batterista Vittoria Burattini e dal chitarrista Egle Sommacal. I primi due presenti dal primo giorno, il secondo entrato in formazione poco dopo, in tempo per lavorare all’album di debutto Stanze (1993).

“È stata una scelta combattuta” spiega Clementi. “Quando è andato via Stefano abbiamo cominciato le prove in tre, ma con l’idea di aggiungere a breve un quarto. Ci stavamo guardando intorno per trovarlo, ma intanto i pezzi cominciavano a uscire fuori lo stesso, in una prima versione in cui per quanto scarni si tenevano in piedi, funzionavano; ci piaceva pure quel suono più essenziale. Andando avanti con la stesura, l’intervento di un nuovo chitarrista sarebbe stato sempre più traumatico. Egle ha scritto quindi delle altre chitarre, e a quel punto avevamo il disco fatto. È venuta meno l’esigenza di avere un altro”.

Il nuotatore è molto diverso dal disco precedente. Aspettando i barbari era cupo, teso e figlio dei suoi tempi. In tempi sotto molti aspetti peggiori, avete fatto un album che invece sembra vivere in una bolla.

Abbiamo messo da parte molto materiale, cosa che non ci succede praticamente mai, perché fino a un certo punto non eravamo soddisfatti, non avevamo centrato quello che avremmo voluto. E forse nemmeno noi lo avevamo ben chiaro, quello che avremmo voluto. Ma una parola che è tornata spesso nel momento della scrittura è “sensuale”: volevamo cercare di essere un po’ più sensuali. Magari fa ridere, ma penso che Il nuotatore sia più sexy degli altri nostri album. Certo, la nostra cifra stilistica con certe sue asperità rimane, è comunque un disco spigoloso che ad alcuni ha ricordato persino i nostri esordi. Ma c’è qualche ritornello in più che funziona come se fosse un ritornello, ad esempio. Ed è un disco in rima. Quando ho cominciato a scrivere i testi ho lavorato molto ritmicamente sulla musica. Più che in passato, ho cercato proprio di far sentire il meno possibile lo scarto tra voce narrante e musica. E secondo me, uso una parola che non mi piace tanto, in qualche maniera il disco è più godibile degli altri.

La musica era già praticamente finita, e hai dovuto correre con i testi.

Anche questo non era mai capitato prima. Di solito le due cose andavano di pari passo, questa volta invece ci siamo trovati con nove pezzi più o meno finiti a cui mancavano i testi. L’ho vissuto con ansia, ma mi è anche piaciuto questo periodo tutto dedicato ai testi, in cui sono stato più a contatto con le parole. Non credo ci sia un filo conduttore, ma alcuni temi tornano: il desiderio, la paura del desiderio, l’attrazione nei confronti del desiderio, la realtà che appare e la realtà forse più inquietante che c’è sotto la vita di ognuno di noi. Credo che il disco ruoti attorno a questo.

Come mai hai abbandonato quasi del tutto le atmosfere di Aspettando i barbari?

Ho ascoltato quello che mi usciva fuori. C’è molto meno io narrante, ed è stata una mia volontà. È un disco affollato di personaggi, e mi sono fatto leggermente da parte, proprio perché avevo voglia di mettere in scena anche il mondo che mi circonda. In comune con Aspettando i barbari c’è quella commistione tra vita privata e fatti di cronaca e storia, un modo di lavorare preso da Tony Harrison, un poeta inglese che mi ha ispirato nella scrittura dei testi. Anche lui scrive in rima, e mescola storia e vita privata. Le sue sono poesie piuttosto cupe, ma la rima baciata gli dà anche un registro diverso, più scanzonato paradossalmente. In qualche maniera ho cercato di rubargli sia il ritmo sia la voce.

Siete al secondo album di seguito intitolato come un’opera letteraria: prima Coetzee, ora Cheever. Perché proprio Il nuotatore?

La verità è che non lo so. A un certo punto ho buttato giù due frasi legate a quel racconto e ho pensato: perché non farne una canzone? Alla fine è quello che fanno nel cinema, la riduzione di un romanzo; lo ha fatto anche la lirica. Ho provato a spostare leggermente il senso, ad aggiungere, prendendola come una libera interpretazione. Ed era il titolo più evocativo da dare all’intero album, funzionava meglio di La ditta di acqua minerale o Mia madre & la morte del generale José Sanjurjo, ad esempio.

Prima hai detto che a qualcuno l’album ha ricordato i vostri esordi. Io penso invece che suoni come un compendio dei vostri sei album precedenti, ogni canzone ne evoca almeno uno in modo nitido. Come se, dovendo ripartire in tre, abbiate voluto farlo dalle fondamenta che avete posto dal 1992 a ora, con un disco classico. Restando al racconto di Cheever, la vostra discografia come la serie di piscine che Ned attraversa “deciso a tornare a casa, una vasca dopo l’altra”.

A livello inconscio forse sì. Suonando insieme da così tanto tempo, lo stile che abbiamo non è qualcosa che puoi mettere da parte in maniera sbrigativa. Con quello stile ti devi sempre rapportare, e in fondo è anche quello che sappiamo fare meglio. Poi, ma non so fino a che punto ci siamo riusciti, c’è stato anche un tentativo di allargarlo soprattutto ritmicamente, di arrivare a territori che non ci appartenevano fino in fondo. Per esempio nelle ritmiche afro di Vedremo domani. Però è un disco dei Massimo Volume, con le chitarre di Egle subito distinguibili, con una voce molto caratteristica, e con un basso un po’ più in primo piano rispetto agli altri dischi.

Non ti infastidisce che tutti ti chiedano sempre dei tuoi testi, e nessuno del tuo suonare il basso?

E vabbè, ormai ci sono abituato. Però stavolta… è un po’ più complesso da suonare, questo disco. Niente di particolarmente difficile, ma alcuni pezzi sono in levare, e con la voce non è sempre facile, con una voce poi che non è nemmeno cantata. Però me lo sono goduto musicalmente, e continuo a godermelo ora in sala prove preparando i concerti. Ho fatto anche il musicista e un po’ la cosa mi mancava, perché venivo da due album [uno come metà del duo Sorge, due in collaborazione con Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò su testi di Emanuel Carnevali e T. S. Eliot rispettivamente – ndr] in cui il mio apporto era stato quasi solo vocale, e l’opportunità di tornare a suonare mi è piaciuta.

Facendo tu il loro stesso mestiere, come vivi il prendere titoli di altri scrittori per lavorarci su? Non è anche una forma di insicurezza? Non sminuisce in qualche modo il tuo, di lavoro?

No, lo vivo più come un omaggio. E in questo senso – ognuno è anche un po’ presuntuoso, ognuno aggiunge un pezzetto – penso che mi piacerebbe che chi ascolta avesse quest’impressione: “Ok, c’è Il nuotatore di Cheever e poi c’è quello dei Massimo Volume, che è quella storia lì a cui loro hanno aggiunto un pezzetto.” Esistono anche Cuore di tenebra di Conrad e Cuore di tenebra di Coppola [Apocalypse Now, ndr], che è quella storia lì a cui però Coppola ha aggiunto un pezzetto. È questa trasmissione che mi piace, che mi fa sentire parte di qualcosa.

Cosa pensi di aver aggiunto al Nuotatore di Cheever?

Qualcosa che credo in parte sia già presente nel racconto: spiegare una realtà che si sedimenta sotto e appare all’improvviso. Forse la canzone lo mette più in evidenza rispetto al racconto.

Un tema che è anche il tema del tuo ultimo romanzo L’amante imperfetto, in fondo.

Sì, forse è su quella scia. La necessità di indossare delle maschere, il tema c’è anche nel racconto di Cheever. L’esigenza e la necessità assoluta di indossare delle maschere, ma anche la consapevolezza che stiamo indossando delle maschere.

È qualcosa che senti particolarmente in questo momento? Un tema della tua maturità artistica?

Sì, mi sembra di non averlo affrontato così spesso precedentemente. Forse un po’ ne L’ultimo dio, in alcune pagine su Carnevali, ma ora più di prima.

In effetti, i tuoi personaggi hanno sempre detto abbastanza chiaramente cosa fossero, lasciando poco spazio all’immaginazione.

Ripeto, della necessità di indossare delle maschere. Non ne parlo come di una forma di ipocrisia, ma di una assoluta necessità.

Perché?

Nel rapporto col mondo, una maschera comunque fortifica. Non è un modo per nascondersi, è un modo più che altro per mostrarsi. Risulta necessaria, non ci si può privare di una maschera, perché poi forse si diventa una pagina bianca. E perché non credo che scavando scavando si possa arrivare al nocciolo di sé stessi. Boh, chi lo sa. Forse siamo semplicemente una serie di maschere messe una sopra l’altra, o sostituite in continuazione.

Cosa stai leggendo?

In questo momento Le vite di Dubin di Malamud. Vengo dal suo libro di racconti, una raccolta dove erano contenuti tutti, meravigliosa.

Adotti un approccio diverso nello scrivere, a seconda dei casi? Sai già che stai scrivendo un testo dei Massimo Volume, un racconto o un romanzo, oppure butti giù e poi aggiusti in un secondo momento?

Non mi succede mai che una pagina… o meglio, mi è successo in passato ma non mi è più successo, che una pagina traslochi da quello che dovrebbe essere un libro a una canzone, e viceversa. Poi magari i temi possono tornare, però quando è il momento di scrivere i testi del gruppo scrivo i testi del gruppo.

C’è qualcosa che non rifaresti, nella tua storia con i Massimo Volume?

Che non rifarei no. Ma se mi chiedessero se ci sono momenti meno riusciti di altri, potrei dire tranquillamente Club Privè [album del 1999 – ndr], che ha dei pezzi che tutt’ora si fa più fatica ad ascoltare. Però forse senza quel disco non ci sarebbe stato lo scioglimento, e non ci saremmo ritrovati. Alla fine va visto tutto nell’insieme, e accetto anche quello, ma resta un album non riuscito fino in fondo. Forse è l’unico, negli altri c’è solo qualche pezzo qua e là che mi convince meno, ognuno di noi ha i suoi, ma in linea generale sono orgoglioso della strada che abbiamo fatto. Certe volte, andando in giro a suonare, mi dicono che non abbiamo raccolto tutto quello che avremmo meritato. Ecco, non dico abbiamo avuto più del dovuto, ma per una proposta così particolare e difficile mi sembra che ci siamo ritagliati il nostro spazio.

Guardando indietro, quello che volevi fare l’hai fatto. O no?

Assolutamente. Se mi avessero chiesto a 15 anni cosa avrei voluto diventare, avrei risposto che volevo scrivere e suonare. In più, magari non dal punto di vista economico, ma credo che il nostro sia un tipo di notorietà che ti permette di vivere la vita che fanno tutti. Mi sembra l’ideale, ancora c’è un contatto con la gente qualunque che non ci conosce, da cui io posso anche catturare delle storie, come una spugna. Credo che a conti fatti sia più invidiabile di un successo vero e proprio, dove la tua esistenza cambia, dove inevitabilmente devi chiuderti in una torre d’avorio. Veramente non li invidio quelli che hanno un successo così.

Meglio essere Ciciretti che Cristiano Ronaldo.

Eh certo, certo. Poi magari c’è chi è affascinatissimo dal successo e da una vita che ti travolge, io sinceramente non tanto. Penso che farei fatica.

La parte su William Basinski in L’ultima notte del mondo è estremamente comica: come è stato confrontarti con un registro per te quasi inedito?

Mi fa piacere che tu l’abbia notato, perché nel momento in cui la canto ho comunque un tono drammatico, e finora nessuno mi aveva detto che quel testo è divertente. L’ironia, ammantata di drammaticità nell’esposizione, un po’ si perde. Mi sono divertito, mi sembra una favola nera, così come mi sono divertito in Mia madre & la morte del generale José Sanjurjo a mettere insieme due mondi molto distanti fra loro con l’ironia. È una cosa che mi piacerebbe fare più spesso.

Quella di La ditta di acqua minerale invece è una storia di famiglia.

Sì, è la storia di mio zio, da cui andavo in vacanza d’estate, simpaticissimo. Mi ricorda il maggiordomo di Viale del tramonto, lui che rimane a vivere accanto alla moglie e si adatta a fare il maggiordomo per non perderla. La tragicità è proprio lì, nel fatto che lui è rimasto lì a lavorare nella stessa ditta come contabile, dopo averla persa a carte. È una di quelle storie di cui si parlava sottovoce in famiglia, la disgrazia di zio Alberto. Una storia che ho avuto sempre lì, sentivo che prima o poi l’avrei dovuta raccontare, e alla fine è uscita fuori. C’è anche un errore grammaticale nel testo, ho messo gli mentre lui si rivolge alla moglie e non me ne sono accorto. Però sono andato a vedere cosa dice l’Accademia della Crusca, e dice che ho dei precedenti storici illustri, che Verga e Carducci lo avevano già utilizzato. Dice anche che è ancora un errore, per l’amor di Dio, ma sarebbe stato superato perché entrato nell’uso comune, se non ci fosse stata una grossa censura da parte della scuola, che nega questa possibilità.

È una citazione, mettiamola così.

Mi ammazzerei.