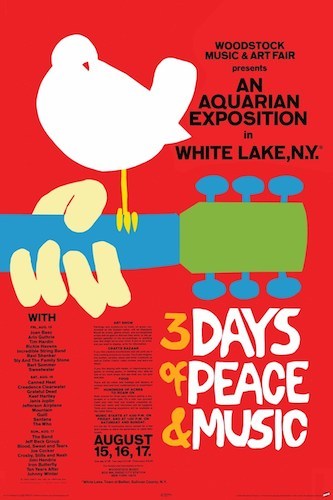

O ra è ufficiale: a metà agosto il cinquantenario del festival di Woodstock verrà celebrato a Watkins Glen – anziché nell’area originaria di Bethel, dal marzo 2017 inclusa dal governo statunitense nel National Register of Historical Places – con un’altra tre giorni di “pace e musica”, in cui è implicato il colosso dei concerti Live Nation. Del resto, a finanziare l’evento del 1969, assicurandosi così i diritti di sfruttamento dei contenuti su scala discografica e cinematografica, fu il gruppo Warner Bros. Ecco uno degli aspetti contraddittori del raduno passato alla storia come apoteosi della generazione hippie: i giovani che avversavano il Sistema si ritrovarono in una contesto allestito grazie al denaro di una major dello spettacolo, a esso organica. Si aggiunga a ciò un dato meno appariscente ma assai significativo in termini simbolici: viveri, bevande e medicinali vennero paracadutati sui 400.000 partecipanti – molti più dei preventivati, ragion per cui le scorte erano state esaurite anzitempo – da un elicottero dello stesso esercito impegnato nel conflitto in Vietnam, causa scatenante del movimento antagonista manifestatosi per la prima volta nell’occupazione dell’università di Berkeley indetta nel dicembre 1964 dal Free Speech Movement e divenuto protagonista della cronaca politica con gli imponenti cortei pacifisti del 15 aprile 1967 a New York e San Francisco.

Il 1969 costituì in realtà uno spartiacque fra due epoche. Arrivava sulla scia del leggendario Sessantotto, tale soprattutto in Europa, quando a segnarlo oltreoceano furono gli assassinii di Martin Luther King e Bob Kennedy. Là il vero anno di grazia era stato il 1967, aperto il 14 gennaio dallo Human Be-In: happening organizzato al Golden Gate Park di San Francisco cui presenziarono 30.000 persone, con il guru della psichedelia Timothy Leary e il santone della Beat Generation Allen Ginsberg in veste di testimonial, mentre Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin insieme ai Big Brother & The Holding Company e Quicksilver Messenger Service provvedevano alla musica e il chimico Owsley Stanley alla distribuzione di lsd. Venne poi, sempre in California, dal 16 al 18 giugno, il festival di Monterey, passerella sulla quale sfilarono alcuni futuri eroi di Woodstock: Who, Janis Joplin, Jefferson Airplane e in particolare Jimi Hendrix, che appiccando fuoco alla propria chitarra diede forma all’immagine archetipale dell’evento. E subito dopo sarebbe cominciata l’Estate dell’Amore, cerimonia d’iniziazione generazionale praticata collettivamente nelle comuni hippie insediate nell’area di Haight Ashbury, a San Francisco: laboratori spontanei dove venivano sperimentati modelli di vita alternativi in fatto di relazioni sessuali, spiritualità, alimentazione e abbigliamento, usando le droghe come grimaldelli per “aprire la mente”.

A incarnare lo spirito dei tempi, interpretando All You Need Is Love in mondovisione per 350 milioni di telespettatori il 25 giugno, furono i Beatles, che all’inizio del mese avevano pubblicato Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, definito allora sul Times da Kenneth Tynan: “Un momento decisivo nella storia della Civiltà Occidentale”. In vetta all’hit parade statunitense dei 45 giri, a luglio, salì Light My Fire degli esordienti Doors, che a fine settembre avrebbero messo in commercio il secondo long playing, Strange Days, in coda al quale troneggiava When the Music’s Over, brano il cui acme viene raggiunto quando Jim Morrison proclama (più che cantare): “We want the world and we want it now!”. Vogliamo il mondo e lo vogliamo ora! Quasi si facesse interprete delle aspirazioni di una generazione che aveva preso a bersaglio l’establishment con intenzioni rivoluzionarie e utilizzava il rock come leva insurrezionale. A scanso di equivoci, essendo giunta al termine – calendario alla mano – la Summer of Love, i Diggers – che ne erano stati promotori e animatori – allestirono il 6 ottobre il corteo funebre The Death of Hippie. Fra i leader dell’associazione c’era Peter Coyote, in seguito attore di successo (da E.T. a Luna di fiele), che nel 2012 ha confessato a Vanity Fair quali motivazioni lo spinsero ad agire: “M’interessavano due cose: rovesciare il governo e scopare. Ed erano complementari”.

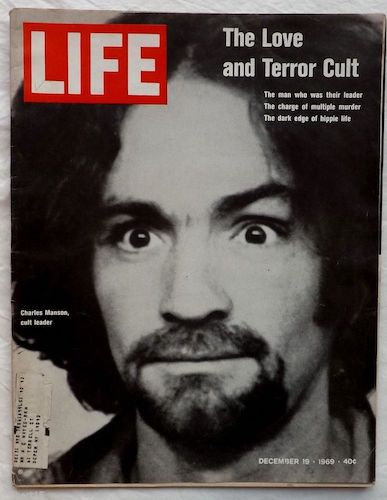

I nodi vennero al pettine nel 1969, dopo che a gennaio Richard Nixon aveva prestato giuramento da presidente degli Stati Uniti d’America e il 20 luglio Neil Armstrong era stato il primo uomo a poggiar piede sulla Luna (astronauta meno sventurato del Major Tom cantato da David Bowie in un disco appena pubblicato: Space Oddity). Nel weekend precedente la tre giorni di “pace e musica” a Woodstock, dentro la villa di Roman Polanski a Bel Air si consumò una carneficina che costò la vita all’attrice Sharon Tate, moglie del regista (impegnato in Europa per lavoro), incinta di otto mesi e mezzo, e a quattro malcapitati amici. Le indagini portarono all’incriminazione di alcuni membri della Family, sorta di ibrido fra comune libertaria e setta esoterica guidata dal guru Charles Manson: quarantaquattrenne al momento dei fatti, costui aveva trascorso due quinti dell’esistenza in carcere, scontando via via condanne per rapina, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. Sui muri dell’abitazione erano state tracciate con il sangue delle vittime le scritte Pigs e Helter Skelter: titoli di canzoni incluse nel White Album dei Beatles, uscito nel novembre 1968, nel quale Manson sosteneva di aver rinvenuto messaggi cifrati che gli avevano ispirato un complotto delirante di cui faceva parte l’eccidio del 9 agosto. Per i media fu gioco facile tramutarlo in capro espiatorio: l’Anticristo hippie. Da aspirante cantautore, l’avventuriero californiano aveva avuto in precedenza libero accesso al circuito della controcultura di Los Angeles, divenendo amico di Bobby Beausoleil (poi dichiarato anch’egli colpevole del massacro di Bel Air), il protagonista di Lucifer Rising, sulfureo cortometraggio di Kenneth Anger, e di Dennis Wilson, batterista dei Beach Boys, che registrarono addirittura un suo brano, Cease to Exist, ribattezzato Never Learn Not to Love, destinandolo al retro del 45 giri Bluebirds Over the Mountain. Scriveva a proposito il saggista rock Greil Marcus in Mistery Train: “Non c’è modo di separare la gioconda libertà dei Beach Boys dal coltello di Manson”. Al termine del processo, nell’aprile 1971, gli fu inflitta – quale mandante della strage – la pena di morte, commutata l’anno dopo nell’ergastolo che l’ha tenuto imprigionato fino alla scomparsa, avvenuta il 19 novembre 2017, quando già era in libreria il romanzo di Emma Cline Le ragazze, derivato dalle vicende della Family, dove prevaleva appunto la componente femminile. E sarà interessante vedere come affronterà il soggetto Once Upon a Time in Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino (in sala dal 26 luglio), che ha affidato il ruolo di Manson all’attore australiano Damon Herriman, evidentemente specializzato nel genere: indossa infatti i medesimi panni in una puntata della seconda stagione della serie Netflix Mindhunter.

Coinvolti loro malgrado nell’affaire Manson, i Beatles si stavano approssimando intanto alla fine: l’ultima apparizione pubblica dei Fab Four fu inscenata sul tetto della Apple Corps il 30 gennaio 1969. Al confronto, i rivali Rolling Stones sembravano in salute, a dispetto del caso Brian Jones: estromesso a giugno dalla band e morto il 3 luglio in circostanze equivoche. Dovendo celebrare il ritorno negli States, dove mancavano dall’estate del 1966 per effetto delle grane con la giustizia in patria, e la pubblicazione del nuovo album Let It Bleed, nella tappa conclusiva del tour americano vollero emulare il rito collettivo di Woodstock, coinvolgendo alcuni fra i mattatori del raduno di metà agosto: Santana, Jefferson Airplane e il quartetto Crosby, Stills, Nash & Young. Prese forma così il festival gratuito del 6 dicembre all’autodromo di Altamont, nei pressi di San Francisco, la cui “sicurezza” – su consiglio dei Grateful Dead – venne affidata alla famigerata gang motociclistica degli Hell’s Angels. Risultato: anziché sedare gli animi dei 300.000 presenti, gli “angeli” li attizzarono con atteggiamenti tracotanti e provocatori, fino al sanguinoso epilogo che costò la vita al diciottenne afroamericano Meredith Hunter. L’eco inquietante di quella giornata si riverberò immediatamente nelle sequenze del documentario Gimme Shelter di Albert e David Maysles, datato 1970, ed è riaffiorata di recente nelle pagine di un capitolo del romanzo di Colson Whitehead John Henry Festival: “I ragazzi avevano messo al mondo una cosa nuova, ma non avevano ancora pagato il prezzo. C’era un prezzo che andava pagato”, commenta un personaggio. “La nemesi di Woodstock”, titolò allora Rolling Stone, house organ della controcultura. Tempo dopo descrisse con eloquenza la forza simbolica dell’episodio lo studioso britannico Simon Frith nel saggio La sociologia del rock: “La violenza al festival di Altamont del 1969 fu interpretata come il segnale definitivo che una comunità non può basarsi esclusivamente sul consumo musicale”. Quella violenza non veniva esercitata infatti dall’esterno, tipo i redneck che ammazzano Captain America nel finale di Easy Rider (film uscito nel luglio dello stesso anno): nasceva viceversa all’interno del movimento giovanile, evidenziandone le contraddizioni intrinseche.

Erano le avvisaglie di ciò che sarebbe accaduto con l’avvento del decennio seguente: l’utopia degli hippie e le velleità sediziose del Movement andarono letteralmente in frantumi al contatto con gli anni Settanta, aperti in aprile dall’annuncio ufficiale della separazione dei Beatles. A condensarne il senso in chiave metaforica fu un trittico di lutti a sfondo musicale, degno di una tragedia shakespeariana: il 18 settembre 1970 morì Jimi Hendrix e 16 giorni dopo toccò a Janis Joplin, mentre il 3 luglio 1971 se ne andò Jim Morrison. Si spensero così tre stelle polari del firmamento rock, uccise dalle stesse sostanze che avrebbero dovuto liberarne le menti. Decifrando retrospettivamente l’insieme di quegli avvenimenti, l’interpretazione è quasi disarmante nella sua ovvietà: l’idea di trasformare la società sull’impulso di moventi anagrafici non era sostenibile, siccome – spiega il sociologo israeliano Shmuel Eisenstadt in From Generation to Generation (1956) – le comunità giovanili sono istituzioni transitorie e dunque non possono essere alla base di una controcultura, poiché i loro valori non si oppongono a quelli degli adulti ma rappresentano invece una preparazione a questi ultimi. Prova ne sia il fatto che in seguito alcuni esponenti della generazione dei baby boomer al potere ci sono arrivati realmente, ma adeguandosi al Sistema anziché sovvertendolo: l’ex fiancheggiatore degli hippie Bill Clinton prima, negli States, e poi Tony Blair, cresciuto da ragazzino a pane e Beatles, nel Regno Unito.

Fu così che all’Estate dell’Amore subentrò – parafrasando John Steinbeck – l’Inverno del Malcontento, la cui ricaduta in termini d’identità e consapevolezza è fotografata – anche solo per enunciazione “meteorologica” – nel celebre film di Lawrence Kasdan Il grande freddo (1983), oppure nelle pagine di Vineland di Thomas Pynchon (edito nel 1990 ma ambientato nel 1984 e imperniato sui personaggi di Frenesi Gates, la filmmaker radicale che tradisce i compagni diventando informatrice dell’FBI, e del suo ex partner Zoyd Wheeler, ancora dissidente nell’era del reaganismo, che tuttavia sopravvive grazie ai sussidi statali). Rimaneva un panorama di macerie: droghe funzionali a specifici stili di vita, non più strumenti di conoscenza; capi d’abbigliamento – dalle camiciole indiane ai jeans laceri – destinati a farsi premesse della moda casual; il misticismo orientale come presagio della New Age; il vegetarianismo quale presupposto del mercato alimentare “alternativo”. E rovistando fra i detriti di quel miraggio troveremmo pure i germogli dell’utopia digitale, sfociata però nel neocapitalismo binario della Silicon Valley: esemplare in tal senso è la figura di Stewart Brand, ispiratore di Steve Jobs (suo il motto Stay Hungry, Stay Foolish), in gioventù affiliato ai Merry Pranksters di Ken Kesey (l’autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo), precursori delle comuni di Haight Ashbury. C’era infine una musica – il rock – senza più scopo che non fosse vendere dischi e portare pubblico ai concerti: mercanzia anch’esso. “Qualsiasi fossero le sue radicali possibilità culturali negli anni Sessanta, nei Settanta il rock è diventato nient’altro che industria musicale”, osserva Simon Frith nel testo citato poc’anzi. Illuminante il caso dei Rolling Stones, tuttora in attività: creato un proprio marchio discografico, impresso per la prima volta nel 1971 su Sticky Fingers (con la famosa copertina a cerniera disegnata dal solito Warhol), emigrarono finanziariamente all’estero per sfuggire al fisco britannico. Era l’“esilio sulla via maestra” cui fu intitolato l’album successivo, uscito nel 1972.

Il presentimento di quanto stava per accadere si sarebbe potuto cogliere volgendo lo sguardo altrove: Costa Est anziché Ovest. New York invece di San Francisco. Distopia metropolitana piuttosto che chimera rivoluzionaria. Ad esempio i Velvet Underground, che nel marzo 1969 pubblicarono il terzo album, primo senza il fondatore John Cale: una collezione di narcotiche ballate targate Lou Reed che si aggiungeva al memorabile esordio, prodotto e illustrato da Andy Warhol, e al seguente White Light White Heat, straordinariamente scontroso per l’epoca. Quelle storie di droghe pesanti, sesso estremo e degrado urbano, immerse in un bagno di suoni acidi e scabrosi, costituivano l’antitesi newyorkese al concomitante sogno a occhi aperti degli hippie californiani. Un’epopea negativa incubata in origine al crocevia tra feccia e aristocrazia rappresentato dalla Factory di Warhol, che aveva progettato intorno alla band lo show Exploding Plastic Inevitable: ballerini sul palco accanto ai musicisti, addosso ai quali venivano proiettati film sperimentali, firmati da lui e dai suoi collaboratori, e le scariche a intermittenza delle luci stroboscopiche. Sbalorditivo prototipo dello spettacolo multimediale: una novità registrata persino da Marshall McLuhan nel proverbiale Il medium è il messaggio. L’accoglienza riservata alla messinscena sulla West Coast fu ovviamente gelida. Bill Graham, il boss del Fillmore di San Francisco che la ospitò nel maggio 1966, definì i protagonisti “disgustosi batteri newyorkesi”. Replicò il chitarrista Sterling Morrison: “Il semplice fatto che fossimo lì equivaleva a un attacco al loro stile di vita”. Ebbero scarso successo commerciale, i Velvet Underground, ma indirizzarono il corso del rock come forse nessun altro. E non solo: importati oltrecortina dal futuro premier ceco Vaclav Havel, quei dischi ispirarono un gruppo locale chiamato Plastic People Of The Universe, l’arresto di alcuni membri del quale – ai tempi della Primavera di Praga – portò alla nascita dell’associazione dissidente Charta 77. Quando nel paese le cose cambiarono con la caduta del Muro di Berlino, la fase di passaggio fu denominata non a caso Rivoluzione di Velluto.

Appena uscito dai ranghi, John Cale scelse di produrre il primo album degli Stooges di Iggy Pop, allora invischiato in una storia d’amore tossica con Nico, anch’ella reduce dai Velvet. Realizzata in primavera e resa di dominio pubblico a inizio agosto, quella greve pietra miliare svelava il profilo di una band rozza e violenta (si veda a riguardo il documentario biografico del 2016 Gimme Danger, diretto da Jim Jarmusch). Proveniente dai sobborghi di Detroit, il quartetto era guidato dall’Iguana, al secolo James Newell Osterberg Jr.: cantante, acrobata e performer dall’abbigliamento improbabile (tutù, scarpine da golf, elmetto militare…) che si tuffava in mezzo alla folla e abusava di sé stesso, ferendosi o ustionandosi, quasi volesse avverare in chiave musicale – estremizzandoli – i precetti del teatro della crudeltà di Antonin Artaud. In quel modo gli Stooges divennero antesignani dell’autolesionismo nichilista del punk, fenomeno tra i cui slogan si ricorda il “Never trust a hippie” – Mai fidarsi di un hippie – coniato da Jamie Reid, il grafico dei Sex Pistols, e immortalato nei dialoghi del film The Great Rock’n’Roll Swindle e nei versi della canzone Who Killed Bambi?. Pare che il destinatario fosse l’ex hippie Richard Branson (in gioventù fra i pionieri dello squatting a Londra), ossia il signor Virgin, allora semplice impresario discografico e in quanto tale editore della formazione eterodiretta dal “situazionista” Malcolm McLaren. Ma questa è un’altra storia.