L a nuova stazione di Liége-Guillemins, in Belgio, è uno scheletro di balena, un telaio bianco e futuribile spiaggiato al centro di uno spiazzo deserto. A quaranta anni luce dai binari, un pianeta proietta la sua ombra. Sceso dal treno, vedo negozietti in case di mattoni annerite ancora dal carbone di una rivoluzione industriale che in gran parte non c’è più. Trovo la fermata di un autobus che mi porta dove hanno raccolto quell’ombra, all’istituto di astrofisica e geofisica nel campus universitario di Sart-Tilman.

Possiamo vedere galassie fino alla fine dell’universo visibile eppure abbiamo fame di pianeti, piccoli granelli di roccia e gas: perché i pianeti sono luoghi, destinazioni. Già Metrodoro di Chio sapeva, quattro secoli prima di Cristo, che un mondo solo nell’universo sarebbe assurdo come un’unica spiga di grano in un campo immenso. Raccogliere questo grano al di là del Sole è stato difficilissimo, però: anni di miraggi e falsi allarmi. Poi nel 1992 le minuscole deviazioni del ritmo altrimenti perfetto di una pulsar segnalarono il primo pianeta fuori dal Sistema Solare – anzi neanche uno, tre. A testimoniare fin da subito che l’universo brulica di mondi, vennero ritrovati nel luogo più improbabile concepibile: intorno al residuo di una stella morta. I loro nomi sono da incubo: Draugr, Poltergeist, Phobetor.

L’autobus sale su una collina, tra gli alberi. Le pensiline di legno delle fermate sono fatiscenti, stracariche di vecchi poster incollati uno sull’altro. Nel XIX secolo la Vallonia fu uno dei cuori industriali d’Europa, secondo solo all’Inghilterra. Poi il carbone finì, l’acciaio pure, e la Vallonia divenne la metà povera di quella strana entità che è il Belgio. Oggi rimane una Liegi di vialoni deserti, un lungofiume deturpato dai palazzoni, quartieri soffocati tra file di case in mattoni rossi, insegne sbiadite decenni fa.

Quando arrivo al campus il cielo si è annuvolato. Ci sono cantieri ovunque. L’edificio dell’istituto di astrofisica e geofisica è un angusto, anonimo conglomerato basso di cemento e mattoni. Lì hanno scoperto TRAPPIST-1, uno dei sistemi planetari più sorprendenti mai identificati.

A caccia di ombre

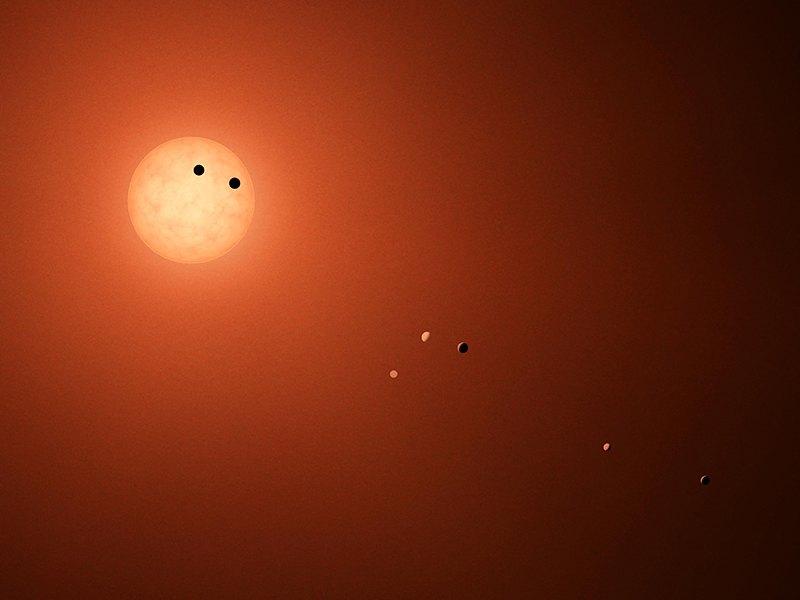

A parte una manciata di eccezioni non possiamo vedere i pianeti fuori dal Sistema Solare. Sono, semplicemente, troppo piccoli e fiochi. È come sperare di distinguere una lucciola appoggiata accanto a un faro, da centinaia di chilometri di distanza. Per trovarli dobbiamo guardare il loro effetto indiretto. Il metodo più efficace al momento è di misurarne l’ombra. Non possiamo vedere la lucciola accanto al faro, ma se vola davanti al faro, oscurandone un pezzetto, la luce del faro si affievolisce, sia pure di pochissimo. Se vediamo una piccola ombra passare e ripassare davanti a una stella, regolarmente, allora c’è un pianeta. Certo, serve la fortuita coincidenza per cui le orbite dei pianeti siano di taglio, nella nostra prospettiva: se un pianeta passa appena sopra o appena sotto la stella non vediamo nulla.

Quella dell’astronomia è spesso una storia di ombre. Perché le ombre parlano. Conoscendo la durata dell’ombra sappiamo quanto lentamente il pianeta ruota intorno alla stella. Conoscendo la sua profondità ne deduciamo le dimensioni. Se c’è più di un pianeta, le loro gravità influenzano reciprocamente l’orbita, alterando di pochi minuti il momento atteso del transito davanti alla stella – e da questo possiamo ricostruirne la massa. Conoscere massa e dimensioni significa conoscerne la densità, e quindi poter fare ipotesi sulla composizione. Da un’ombra possiamo quindi sapere se l’oggetto che la proietta è una palla di gas, una sfera coperta da oceani e ghiacci, un mondo roccioso. E se c’è un’atmosfera, possiamo vedere come altera la luce della stella che l’attraversa: comprendere quindi la composizione dell’aria di quel pianeta. È difficilissimo, ma si può fare. Il telescopio spaziale James Webb, che verrà lanciato nei prossimi anni, dovrebbe permettere di usare questa tecnica per scandagliare le atmosfere di pianeti di tipo terrestre. Siccome le forme di vita alterano l’atmosfera – pensiamo alle piante che pompano ossigeno nell’aria – è così che troveremo la vita fuori dal Sistema Solare, se c’è.

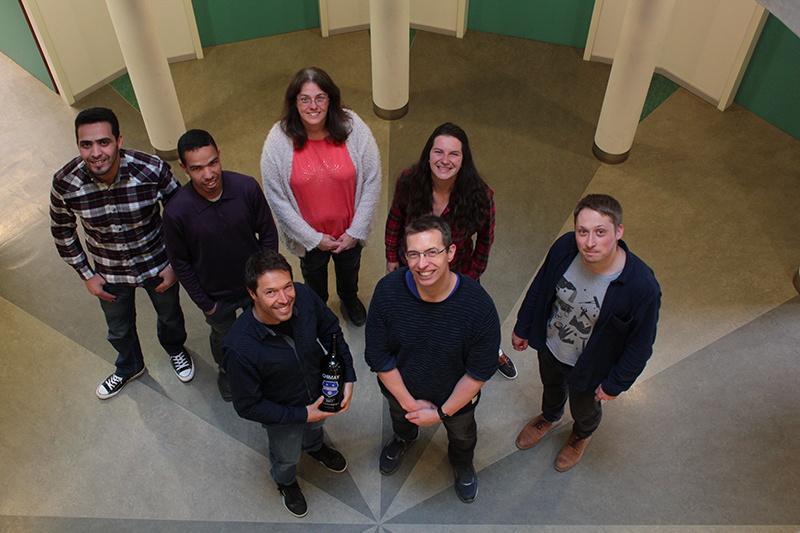

Trovo lo studio di Michaël Gillon in cima a una stretta spirale di scale bianche. Gillon è il leader del progetto di ricerca TRAPPIST e del suo successore, SPECULOOS, entrambi volti a cercare sistemi planetari intorno a stelle piccole e fredde. È uno dei più brillanti astronomi planetari della sua generazione. Mi stringe la mano e mi offre un caffè in uno studio più piccolo di quello in cui ho fatto il mio dottorato, illuminato da un neon. Non si diventa ricchi scoprendo pianeti, apparentemente. Quando Herschel scoprì Urano, re Giorgio III d’Inghilterra gli offrì uno stipendio di duecento sterline annue (circa 34.000 euro di adesso), a patto che si trasferisse a Windsor sì da permettere al sovrano di poter guardare dal suo telescopio. Dubito che re Filippo del Belgio abbia mai scorto qualcosa dai telescopi di Gillon e colleghi in questi anni.

Trappisti

Nello spazio le ombre si cacciano meglio. Mentre gli astronomi da Terra scoprono pianeti uno o pochi alla volta, un telescopio spaziale dedicato può osservare sistematicamente migliaia di stelle contemporaneamente senza i capricci dell’atmosfera e annotare con precisione quali lampeggiano regolarmente nel momento in cui un granello di sabbia passa davanti a loro. Un tempo un astronomo poteva entrare nella storia scoprendo un corpo celeste in tutta la vita. All’alba della planetologia extrasolare non era inusuale scoprire qualche pianeta all’anno. Nel momento in cui vennero lanciate le missioni dedicate, CoROT prima, Kepler poi, abbiamo iniziato a mietere sistematicamente un raccolto di mondi. CoROT ha scoperto trentadue pianeti. Kepler, che si è spento il 30 ottobre 2018, ne ha scovati circa 2.600 in quasi dieci anni di attività: circa un pianeta ogni trentadue ore.

Eppure c’è ancora lavoro da fare a terra. Kepler falciava in modo indiscriminato : scandagliava una porzione definita di cielo per raccogliere tutto quello che vi si trovava. È un lavoro fondamentale per comprendere in generale la diversità dei sistemi planetari nella Galassia. Gillon invece segue pochi, preziosi bersagli e si concentra su di loro con mezzi semplici, ma efficaci.

“Un weekend, sono andato con degli amici in un osservatorio amatoriale sulle Alpi svizzere per provare a cercare transiti di pianeti già osservati col metodo delle velocità radiali [un altro metodo con cui sono stati scoperti pianeti extrasolari]”, mi racconta Gillon. “Ci siamo concentrati su stelle piccole nella speranza di vedere un pianeta. Siamo stati fortunati a identificare il primo transito di un pianeta extrasolare delle dimensioni di Nettuno. È stato fantastico, perché avevamo usato un telescopio per nulla professionale e il sito di osservazione non era certo dei migliori. Mi ha motivato sapere che con un telescopio economico si possono scoprire pianeti, focalizzandosi sulle stelle più piccole possibili, nane rosse e fredde. Magari cercare addirittura pianeti abitabili. A Ginevra inoltre collaboravo con ricercatori israeliani che mi hanno mostrato un telescopio robotico, controllato da remoto. Meno di centomila euro e i dati erano davvero buoni. Mi sono innamorato del progetto. Con il mio collega Emmanuel Jehin abbiamo ottenuto i fondi e costruito un telescopio per 200.000 euro con cui abbiamo ottenuto una grande quantità di ottimi risultati. Un telescopio facile da usare, semplice. Piccolo ma completamente dedicato al nostro progetto”.

Nasce così il Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, “piccolo telescopio per pianeti e planetesimi transitanti”, ovvero TRAPPIST. L’omaggio è alle famose birre belghe: Gillon e colleghi sono persone allegre e loquaci che non somigliano affatto a monaci severi. Ma per un progetto a suo modo povero che anela al cielo, TRAPPIST è probabilmente un nome più appropriato di altri.

Sulle Ande, nell’osservatorio La Silla in Cile, a dodicimila chilometri da Liegi, la luce rossa e fioca di una piccola stella si tuffa nel telescopio TRAPPIST South. La Silla è uno dei luoghi col cielo più limpido del mondo, un deserto di monti sassosi lontano decine di chilometri da ogni abitazione. La stella ha l’impronunciabile nome di 2MASS J23062928-0502285, nella costellazione dell’Acquario. Come gli altri bersagli di TRAPPIST è una stella minuscola, rispetto al sole: in questo modo è più facile vedere l’ombra di un pianeta. Più piccolo il faro, più risalta la lucciola che vi passa davanti. “Molte di queste stelle sono state scoperte solo di recente: anche se vicine, sono così deboli che erano difficilissime da trovare prima dell’avvento degli studi all’infrarosso, e ce ne sono ancora molte da scoprire. Il 15-20% delle stelle della Galassia fa parte di questa categoria – sono miliardi, quindi. Noi studiamo solo quelle vicine, entro un centinaio di anni luce, così da poter studiare in dettaglio i pianeti che identificheremo”, mi spiega Gillon.

Unica tra le cinquanta stelle che osserva TRAPPIST, questa sembra lampeggiare a intervalli regolari di qualche giorno. C’è un pianeta che le passa davanti. Seguendola settimana dopo settimana le ombre si moltiplicano. Due, poi tre. Pubblicano i primi risultati, ma le ombre brulicano ancora. Sembra che non finiscano mai. Artem Burdanov, giovane ricercatore russo che sta finendo a Liegi il suo dottorato con Gillon, ricorda l’eccitazione di quei momenti: “Arrivai a Liegi a ottobre, e i primi transiti planetari di TRAPPIST-1 erano stati misurati a settembre. Laetitia Delrez [ricercatrice in astrofisica ora a Cambridge] era responsabile delle operazioni di TRAPPIST la settimana del primo transito. Quel giorno ci fu un terremoto in Cile e tutte le osservazioni si erano fermate, ma Laetitia ha fatto ripartire il telescopio la notte stessa e ha osservato il primo transito planetario. Con lei ho preso parte alla scoperta dei pianeti. All’inizio non ci potevo credere: come ho potuto essere così fortunato da scoprire un pianeta? Poi ci siamo resi conto che sembrava essercene più di uno: ci dicevamo ‘okay, abbiamo sbagliato qualcosa’, Michael [Gillon] non credeva a quanto vedeva”.

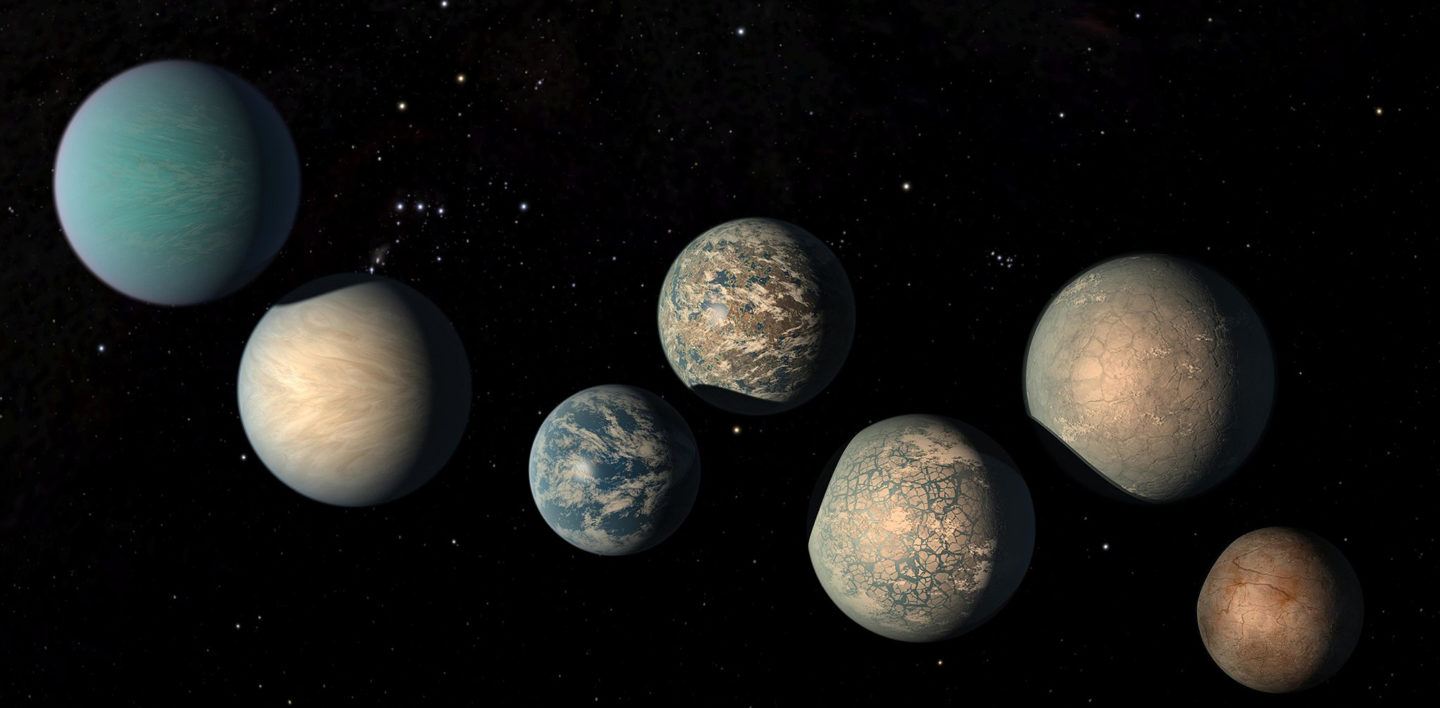

Mondi familiari

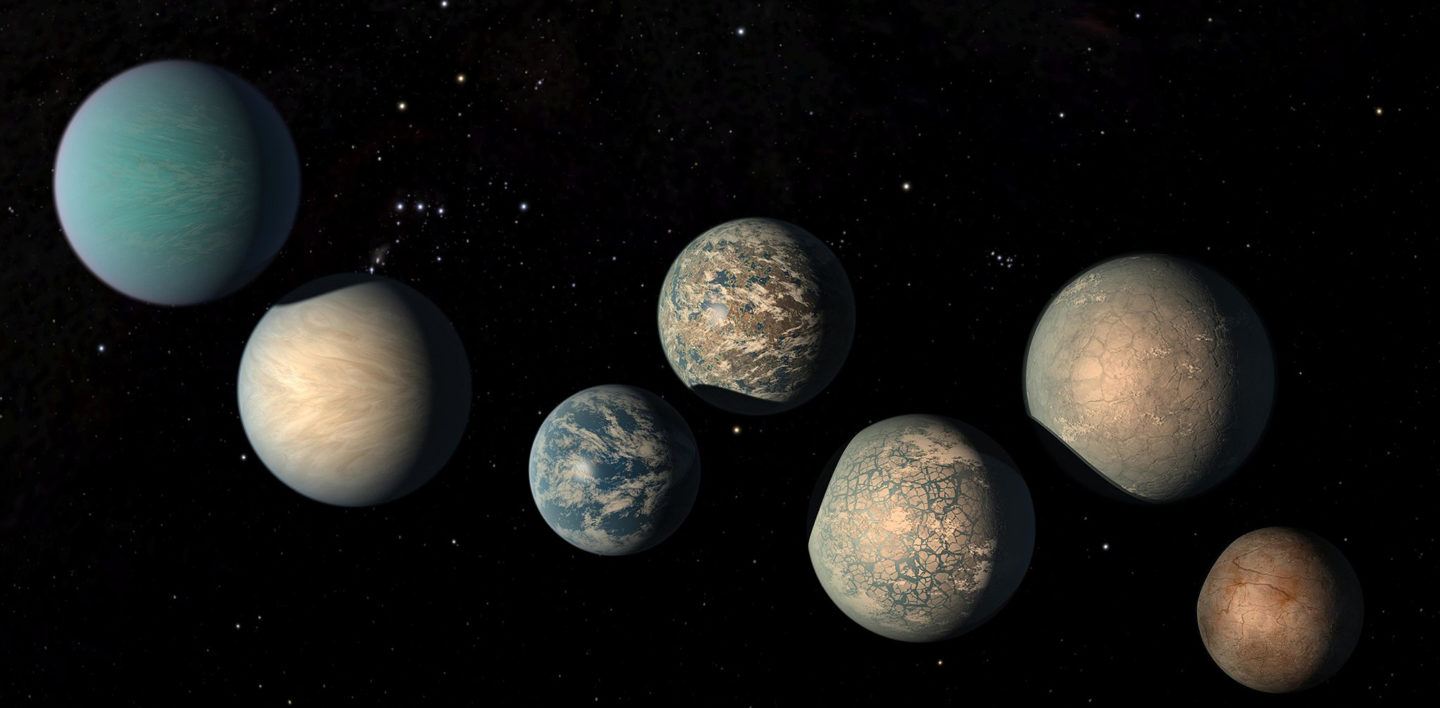

Alla fine la stella, ribattezzata TRAPPIST-1, ospita almeno sette pianeti. Burdanov ha dovuto dare loro dei soprannomi per ricordarli, perché non hanno ancora nomi ma solo delle lettere: b,c,d,e,f,g,h. G è diventato “the Green”, h “the Hard”, e così via. Il sistema TRAPPIST-1 è una deliziosa miniatura, un sistema solare completo i cui pianeti, poco più piccoli o più grandi della Terra, sono compressi in un sedicesimo della distanza tra Terra e Sole. Siccome però la stella che li ospita è molto più fredda del nostro Sole, quei pianeti non sono arrostiti: al contrario i più esterni sono probabilmente assai freddi. Quelli in mezzo potrebbero essere alla distanza giusta per ospitare oceani di acqua liquida. È uno dei sistemi planetari più promettenti mai trovati: ben sette pianeti rocciosi vicini a noi, relativamente facili da studiare grazie alle piccole dimensioni della stella che orbitano, il banco di prova ideale per tutti gli studi futuri sulla ricerca di acqua, atmosfere e vita nel cosmo. Gillon snocciola i dati conosciuti sul suo sistema:

“Sappiamo che orbitano una stella più vecchia del Sole, che ha il 9% della massa del Sole, una temperatura superficiale di 2230 gradi. Ci sono almeno sette pianeti, molto vicini alla stella. Sappiamo che le dimensioni dei pianeti sono paragonabili a quelle della Terra: due sono più piccoli ma comunque più grandi di Marte. Escluso il pianeta e, hanno densità più piccole della Terra, il che suggerisce che siano relativamente ricchi di acqua. Ma non abbiamo ancora osservato l’acqua, per ora è solo una ipotesi ragionevole. Tre o quattro pianeti sono nella zona abitabile. Molto probabilmente mostrano sempre la stessa faccia verso la stella. Questo è quanto. Il resto sono speculazioni. Per saperne di più aspettiamo il James Webb Telescope”.

I limiti delle nostre tecniche, ma anche l’intrinseca dinamica dei sistemi planetari, fanno sì che lo zoo di pianeti a noi noto sia assai bizzarro rispetto al Sistema Solare. Molti dei pianeti che abbiamo identificato finora sono giganti gassosi, sfere di gas privi di superficie; altri sono tecnicamente di tipo terrestre, ma orbitano così vicino alla propria stella madre da essere perenni inferni di lava. TRAPPIST-1 invece accoglie sette mondi a noi familiari: in gran parte solidi, su cui si può camminare. Probabilmente non abitati, probabilmente non “abitabili” nel senso in cui potremmo passeggiare in maglietta. Ma luoghi concreti, tangibili. Di più, cinematografici. Mentre anche i pianeti a noi più vicini come Venere e Marte a occhio nudo sono poco più di puntini brillanti nel cielo, i mondi di TRAPPIST-1 sono così vicini tra loro che, se ci trovassimo su uno di essi, vedremmo gli altri in tutta la loro gloria, ampi e brillanti come la Luna o più.

“Tutto è cominciato con E.T., il primo film che ho visto al cinema quando avevo otto anni. Mi affascinava l’idea che la vita si sviluppasse su un granello di polvere nel cosmo. Ma da ragazzino ero un sognatore, non amavo studiare. Volevo fare il pilota di jet o il disegnatore di fumetti. A diciassette anni, finita la scuola superiore, non avevo idea di cosa fare. Mi arruolai nell’esercito. Volevo vivere delle avventure. All’inizio era divertente, sport, divertimento, ma alla fine ho capito che era solo seguire ordini stupidi per cose stupide. Poi mi sono ammalato”.

La luce di TRAPPIST-1 viaggia in linea retta verso la Terra; le storie di chi la raccoglie non sono così lineari. Michaël Gillon è stato per sette anni soldato dell’esercito belga prima di essere costretto a cambiare strada, e incrociare così le ombre che attorniano una stella rossa: “Soffrivo di fibromialgia, qualsiasi attività era un dolore per me. Era come avere l’influenza ogni giorno. Non potevo più fare sport e quindi iniziai a leggere: Hubert Reeves, Carl Sagan, Christian de Duve. Libri sulla scienza, l’origine dell’universo e della vita. Quindi provai a seguire un corso di biologia a Liegi come uditore e tentai di passare un esame. Presi un voto alto e capii che non solo il corso mi piaceva, ma che non ero stupido. Ero in grado di capire queste cose. Mi iscrissi all’università, all’inizio per fare genetica, e poco dopo lasciai l’esercito. Poi scoprii che mi piaceva la fisica, e trovai un professore che cercava studenti per lavorare sulla missione CoROT”. Rincuora sapere che nella piramide sanguinosa dell’accademia contemporanea esista ancora la possibilità di cambiare strada, di ritrovare un’aspirazione, di non doversi arrendere solo per aver avuto una vita precedente. Le strade non sono chiuse, nella vita.

Emmanuel Jehin è l’altro fondatore di TRAPPIST e del progetto successore, SPECULOOS. “Ho iniziato da ragazzo quando è passata la cometa di Halley, nel 1986. Andai a una conferenza e mi interessai subito al cielo. Ho iniziato a osservare, a costruirmi telescopi, sensori CCD, facevo eventi di astronomia a scuola e ho fondato un club di astrofili nella mia città, Spa. C’è ancora un cielo discreto da noi, e ogni venerdì se il cielo è bello cerco di andare al club a guardare il cielo. Facciamo attività con i ragazzi, io faccio un AstroCamp con loro per farli interagire con un astronomo. Da ragazzino avrei voluto tanto poter parlare con un vero astronomo! Io vedo che i giovani amano lo spazio, e conoscono la storia di TRAPPIST-1, è ovunque nei media. Sto facendo per loro quello che avrei voluto io”.

Il grande amore di Jehin sono ancora le comete, come quella che vide da bambino. L’astronomia dei pianeti extrasolari spesso sembra una dimensione remota, ma a far incontrare l’occhio e il cielo c’è qualcosa di tangibile, viti vetro e metallo: il telescopio. Dai suoi telescopi di ragazzino Jehin è arrivato a lavorare per anni al Very Large Telescope, il più grande osservatorio astronomico sulla Terra, secondo solo a Hubble. Ora è lui che progetta e controlla gli strumenti di TRAPPIST. Jehin parla a lungo, con gli occhi che brillano, di come sia andato recentemente a mettere a punto i telescopi del progetto SPECULOOS – il successore di TRAPPIST– in Cile. Il rapporto di Jehin con l’astronomia è fisico, viscerale. Ama i suoi telescopi, vuole vedere il cielo. È l’esperienza fondamentale per quel senso di meraviglia che è il motore della scienza: “La nostra regola nel club astrofilo di Spa è di portare le persone a vedere il cielo. Perché mi ricordo la magia che ho sentito. Dobbiamo combattere l’inquinamento luminoso perché stiamo perdendo il cielo notturno. In città non esiste più il buio, le stelle non si vedono. Perfino i miei studenti, finché non sono andati in Marocco, non avevano mai visto bene la via Lattea – e sono astrofisici! Molti astronomi qua non sanno neanche riconoscere le costellazioni”.

Eppure qui non ci sono che fogli e computer a invadere una scrivania, i telescopi di TRAPPIST sono a migliaia di chilometri, in Marocco e in Cile. Jehin è costretto a una relazione a distanza, ma non ne soffre, apparentemente. “Posso guardarli dal computer. Posso ascoltarli”. Ascoltarli? Jehin si connette al telescopio di La Silla. Sul monitor appare l’immagine in bianco e nero della cupola dall’interno, chiusa. C’è una sorta di ronzio persistente. “Quello che senti è il respiro del telescopio: le ventole dei computer, della strumentazione… se muovo la ruota con i filtri ottici sentirò il tac,tac,tac. Conosco perfettamente i suoni dello strumento. Se il telescopio ha dei problemi di bilanciamento cambia la nota. Ascolto la meccanica della cupola quando si apre”.

Alcuni astronomi che si occupano di pianeti digrignano i denti, perché i sistemi planetari sono interessanti di per sé: ma non è un mistero che la ricerca di mondi extrasolari sia la ricerca di uno specchio. Come martella il marketing della Nasa, che sempre annuncia una Terra gemella (che poi gemella non è mai) capace di ospitare, forse, un’altra possibilità di vita. L’ossessione della zona abitabile, la fascia intorno a una stella in cui può sussistere l’acqua liquida. La fine della nostra solitudine, se vita c’è già. E se non c’è, una via possibile di fuga dalla sfera azzurra su cui siamo intrappolati. Gillon mi racconta che “Molti ci chiedono se potremo andare là, se c’è un piano B per salvare la Terra, perché la Terra è condannata. Ricordo un incontro di un business club in cui una signora mi chiese addirittura se c’era la possibilità di portare acqua sulla Terra da TRAPPIST-1, perché l’acqua sarà presto un problema, qui”. L’ingenuità fa sorridere, la paura collettiva è palpabile. Ma se anche intorno a TRAPPIST-1 ci fosse un paradiso (extra)terrestre, nessuno di noi potrà mai raggiungerlo. Quaranta anni luce sono troppi.

Elsa Ducrot è una giovane dottoranda nel gruppo di Gillon, appena arrivata dalla Francia, e non vuole fare l’astronauta. “Avevo sette anni. Volevo essere una pittrice o qualcosa del genere, ma la mia migliore amica si convinse di voler fare l’astronauta. Era una bambina brillante, aveva letto tanti libri. Mi feci prestare i suoi libri e decisi che, se lei era l’astronauta, io sarei stata l’astronoma: avrei trovato la stella dove mandarla. E così è nata la mia passione per l’astrofisica. Ma io non spenderei mai cinquecento giorni della mia vita per andare su Marte. Ci sono troppe cose da fare già qui”.

Come le anime del Limbo, che non possono vedere il fulgore di Dio, così chi studia mondi lontani soffre la maledizione di non conoscere molto più della loro ombra. Come non desiderare di sentire un giorno la loro sabbia tra le dita? Eppure non solo Ducrot, ma tutti i ricercatori di TRAPPIST sembrano rassegnati. Gillon mi dice che “So che non è possibile vedere questi pianeti. Non lo considero nemmeno. Non ho nessuna frustrazione. Ovviamente se un giorno vi scoprissimo segni di vita vorrei saperne di più. Ma non posso”.

Un’altra vita

In Life on Another Planet di Will Eisner la scoperta di vita intelligente intorno a un altro pianeta crea sulla Terra una serie di guai politici a cascata; alla fine Bludd, l’eroe della graphic novel, decide in nome della pace sociale di distruggere sia la sonda inviata verso la stella di Barnard, sia ogni traccia di ulteriori messaggi dalle stelle. Non ho mai compreso da dove derivi il tòpos dell’isteria planetaria derivante dalla scoperta di vita extraterrestre. Siamo fin troppo assuefatti all’idea che esista, semmai troppo poco preparati ad accettare la possibilità contraria. È l’idea della solitudine nell’universo a incutere davvero terrore.

Nel 2000, Peter Ward (geologo e paleontologo) e Donald Brownlee (astronomo) pubblicarono Rare Earth: Why Complex Life is Uncommon in the Universe, un ragionamento scientifico dettagliato sul perché non possiamo aspettarci che la vita sia così facile da trovare, in particolare vita più complessa dei batteri. È un testo spesso criticato, ma che non si può tuttora ignorare. Lo stesso Gillon è cauto sulle prospettive del sistema TRAPPIST-1: “Stelle come TRAPPIST-1 si raffreddano lentamente, un pianeta che è ora nella zona abitabile spenderebbe un miliardo di anni in un ambiente molto caldo. Questo potrebbe aver eroso completamente l’atmosfera e asciugato il pianeta completamente. Potrebbero essere pianeti morti. Inoltre emette molta radiazione ultravioletta e X, e siccome i pianeti sono così vicini queste potrebbero spazzare via l’atmosfera e distruggere molecole complesse. È possibile che questi mondi contengano acqua liquida eppure non possano ospitare la vita. Il concetto di zona abitabile è semplicistico, vuol dire solo che c’è la possibilità teorica di acqua liquida in superficie, non che un essere umano possa sopravvivere. Nel sistema solare in realtà sappiamo che esiste acqua liquida oltre la zona abitabile”, dice, riferendosi agli oceani nascosti sotto i ghiacci delle lune di Giove e Saturno, Europa ed Encelado. “Ma nel caso dei pianeti extrasolari non possiamo scavare sotto il ghiaccio. La zona abitabile è l’unica guida che abbiamo per cercare pianeti dove possiamo trovare la vita. Allo stesso modo [per i motivi elencati prima] è possibile che la vita non possa svilupparsi intorno a stelle nane rosse come TRAPPIST-1, ma sono le uniche stelle attorno a cui la tecnologia attuale ci permetta di cercarla”.

Se invece trovassimo vita intorno a TRAPPIST-1, o un altro sistema simile, sarebbe il trionfo del principio copernicano secondo cui non c’è nulla di davvero notevole nel nostro posto nel cosmo: abitiamo un pianeta normale intorno a una stella normale in una galassia normale, e così via. Ducrot però ha un altro punto di vista. Il catalogo di sistemi extrasolari ci sta indicando che il nostro Sistema Solare è in realtà peculiare in uno zoo sorprendentemente vario e complesso di sistemi. Lo stesso potrebbe essere – deve essere – per la vita extraterrestre. “Scoprire di non essere soli ci dirà che siamo unici. La Terra [come la conosciamo] non accadrà da nessun’altra parte. Questo è il nostro pianeta. Sarebbe così bello scoprire che c’è vita altrove, trovare segni biologici, che siano batteri o qualcosa con una propria voce non importa. Sarei felice se un giorno le persone sapranno che la vita è più potente di quanto pensiamo e che allo stesso tempo la Terra è speciale. Una delle mie immagini preferite è questa, scattata dalla sonda Cassini. C’è la Terra sospesa come un piccolo puntino azzurro dietro gli anelli di Saturno. Non mi fa paura, è un sollievo. Vuol dire che la vita può succedere da qualche altra parte”.

Uno studio del 2017 suggerisce che, se su uno dei mondi di TRAPPIST-1 fosse nata la vita, questa potrebbe essere facilmente trasportata agli altri, a bordo dei frammenti di roccia che schizzano nello spazio quando un asteroide si schianta sulla superficie. Sulla Terra troviamo rari frammenti di Marte e Luna arrivati in questo modo: i pianeti di TRAPPIST-1 dovrebbero continuamente scambiarsi materiale. Forse attorno a TRAPPIST-1 esiste non un solo pianeta vivo, ma un’unica comunità biologica sparpagliata su pianeti diversi.

A fine giornata Artem Burdanov mi regala l’indirizzo di un negozio in città dove trovare la Westvleteren, la più rara e ricercata delle birre trappiste belghe (è prodotta in quantità limitata, di norma bisogna andare direttamente al monastero, e i monaci ne scoraggiano la rivendita altrove). Prima di tornare in stazione mi fiondo a cercarlo in centro, dove Liegi sembra per un attimo vivibile – una zona abitabile in un ambiente ostile. Nel cuore dell’Europa eppure defilata, Liegi è un luogo improbabile per un gruppo di cacciatori di pianeti. Ma è la natura della storia, per dirla con Stephen Jay Gould, l’intreccio di opportunità e coincidenze irripetibili: la cometa passata sulla testa di Jehin da ragazzino, la fibromialgia che ha costretto il soldato Gillon a riprendere i libri, l’amica d’infanzia di Ducrot. TRAPPIST non ci ha ancora insegnato quante siano le possibilità della vita nell’universo. Ci dice però che altrettanto imprevedibili sono le strade che porteranno qualcuno a scoprirla, un giorno, che il nostro destino non è un chiodo fisso, che basta un’ombra lontana quaranta anni luce a cambiarlo.