Valerio Morucci, militante romano di Potere Operaio, sale a Milano a conoscere il nucleo storico delle Br, che lo assorbiranno nel ‘76. Uno dei presenti, Alberto Franceschini, racconta nelle sue memorie che Morucci “arrivò in Mini-minor, una giacca blu con i bottoni d’oro, camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-ban: sembrava un fascistello sanbabilino”. L’antipatia era reciproca:

Erano tipi tristissimi e anonimi, mimetizzati sul fondo di grigiore di una città operaia, sempre atteggiati ai modi che loro pensavano consoni a dei rivoluzionari professionisti. Io ero arrivato all’appuntamento su una Mini cooper gialla con tetto nero e con una ragazza bionda. Loro vennero all’appuntamento con una 850 grigio sbiadito e un enorme portabagagli sul tetto. Franceschini con gli occhiali, senza baffi, ingobbito come sempre, cinereo in faccia e nei vestiti. Moretti un po’ più aitante, con indosso un assurdo tre-quarti spigato grigio e marrone, con le spighe enormi.

Lo guardarono come fosse stato “un libertino gaudente appena uscito da un night dopo essermi strafatto di troie e cocaina”. I milanesi operaisti con la Fiat grigia, il cappotto sformato… le contraddizioni dell’epoca si nascondono anche nel pauperismo ostentato dai brigatisti – specie i milanesi operaisti, un francescanesimo da bettole e pantaloni logori, un gusto poverista su cui si sofferma, cercando di non farsi notare, l’autobiografia di Enrico Fenzi, brigatista e accademico, che non risparmia osservazioni divertite sulla dieta e il vestire dei suoi compagni: c’è chi si cambia i jeans solo quando stracciati, chi indossa gonne indiane da bancarella, e c’è poi il brigatista regolare, in completo coordinato e 24 ore, sbarbato, camicia lavata a mano in qualche tinozza.

A un giovane compagno che sfoggia un basco blu da tremila lire, e che chiede a Fenzi quanto sia costato il suo nuovo cappello di feltro marrone, “d’istinto, per puro sfregio, ho raddoppiato il prezzo: «Duecentomila lire». Non ha detto nulla. Ma quel cappello è diventato mitico, nell’ambiente, e il suo prezzo è continuato a crescere, a crescere…”. Tanto da diventare oggetto di interrogatorio del giudice istruttore Lombardi: “Lei andava in giro con un cappello carissimo… […] e poi è vero che lei frequentava abitualmente le sale da tè di San Babila?”. Un equivoco nato un pomeriggio in via Ripamonti, quando dopo avere “mangiato male, e per strada puzzavamo di frittura, di fogna, e di chissà che altro”, il quarantenne Fenzi confessa a due ragazzi della colonna milanese, “timidamente, questa volta, e cercando di non urtare la loro suscettibilità poveristica”, che per risparmiare e digerire meglio la prossima volta sarebbe stato meglio un tè, e una fetta di dolce. Scriveva Fenzi trent’anni fa che “l’ostentazione greve e moralistica di povertà” era ispirata da una “sincera volontà di ‘andare verso il popolo’”:

ma non ci andava affatto. Credo che il popolo, a cominciare da quella classe operaia che anch’essi inseguivano, non volesse più averci a che fare, né mai avrebbe potuto considerarlo un valore. Il comunismo della miseria non allettava nessuno.

Passando alle case, sempre Fenzi, saputo dell’arresto di Guagliardo e Ponti (una coppia di dirigenti attiva soprattutto a Genova e Mestre), racconta del sollievo alla notizia che il Natale del 1980, lontano dalla famiglia, non lo passerà in un appartamento squallido di Jesolo, nel freddo umido di un inverno fuori luogo. “Quelle case di compagni dove ogni cosa è quasi quello che deve essere: i piatti sono quasi puliti, il pavimento quasi scopato, il caffè quasi buono, la biancheria quasi lavata”. Lo scrupolo e l’ordine sono d’obbligo se si vuole apparire “ai vicini di pianerottolo e ai portinai, quasi normali”. Anche qui, gli esempi si affollano.

A Roma per esempio la base di via Montalcini era un appartamento borghese che nascondeva dietro alla libreria il presidente della Democrazia Cristiana. Quando si presenta l’occasione di testarne la normalità, grazie alla visita di cortesia della signora del piano di sopra, Germano Maccari (che sarà a bordo della Renault 4 rossa la mattina del 9 maggio 1978) non ha il coraggio di farla entrare. La vicina aveva fatto una gita in campagna, dove aveva raccolto dei limoni che voleva regalare a Braghetti: “i limoni riempivano tutta la stanza con il loro profumo che, non so perché, mi faceva venire da piangere”.

C’erano poi altri profumi, in questo appartamento borghese. Di rose, per dire: “quello di via Montalcini deve essere stato l’unico giardino nella tetra storia delle basi brigatiste. [Mario Moretti, all’epoca diventato “il capo delle Br”, tra i più ricercati in Italia] mise un cappello di paglia, così dall’alto i vicini non lo avrebbero visto in faccia, e cominciò subito a darsi da fare. […] Una mattina tagliò un paio di rose – era necessario, mi spiegò, quella era una varietà rifiorente, se non si eliminano i fiori vecchi la pianta non dà nuovi boccioli – e le mise in bagno in un bicchiere. Giurerei di averlo sentito canticchiare”. Il prigioniero di Anna Laura Braghetti, da cui è tratto il passaggio, e soprattutto Armi e bagagli di Fenzi offrono un precipitato dello spirito brigatista magari anti-epico, ma autentico: il provincialismo, intellettuale e/o biografico, degli appartenenti all’organizzazione.

Torniamo a Milano: quando il primo ottobre del 1978 il Nucleo Speciale Antiterrorismo irrompe nella base brigatista di Via Montenevoso troverà il memoriale di Aldo Moro sparpagliato sulla scrivania, non lontano dai cruciverba e dalle novelle di fantascienza. Quel giorno gli uomini di Carlo Alberto Dalla Chiesa smantellano tre basi brigatiste milanesi arrestando nove persone tra cui Franco Bonisoli (23 anni) e Lauro Azzolini (35 anni), due quarti del Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse, il vertice operativo dell’organizzazione. Un trauma per la Walter Alasia, colonna dall’incalcolabile valore simbolico e non solo: per capirci qualcosa occorre però riavvolgere il nastro degli eventi, puntellando le rovine della Milano anni Settanta.

La vetrina dell’impero

1972

Non sarebbe preciso considerare la Milano di quegli anni il centro nevralgico delle Br, perché la ragione d’essere delle colonne sparse sul territorio italiano era la compartimentazione, la divisione delle competenze e delle risorse in ottica di sopravvivenza dell’organizzazione. Secondo Moretti però, citando dalla lunga intervista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, “le Brigate Rosse sono state fino al ’72-73 un fatto esclusivamente milanese e non potevano che nascere qui”: dove l’operaio diventa sabbia negli ingranaggi, occupa le case, annusa il movimento studentesco… Moretti insiste: “gli operai sono stati dei protagonisti a Milano, non brontosauri in estinzione. Sono stati soggetti politici forti, che dicevano la loro nei processi di trasformazione”.

Lo conferma l’ideologo Renato Curcio, nel 1970, riconoscendo in Milano “la grande metropoli, vetrina dell’impero, centro dei movimenti più maturi, la nostra giungla”. Concorda Prospero Gallinari, che la stampa includerà tra gli “irriducibili” – brigatisti né dissociati né pentiti — scrivendo che già sul finire degli anni Sessanta, nell’autunno caldo, “con i Comitati Unitari di Base [dove, a sinistra del sindacato, si mettevano in discussione le strategie aziendali] già presenti alla Pirelli, e in formazione alla Sit-Siemens, all’Alfa, alla Marelli, all’IBM, Milano appare il cuore dello scontro”. Le assemblee dei CUB sono uno dei fili che connettono la metropoli delle fabbriche – dove tra le file del proletariato che si dà alla politica c’è appunto Moretti – alla campagna reggiana, dove si radicalizzano i contadini come Gallinari e gli operai come Lauro Azzolini, futuri protagonisti della lotta armata.

Avviene all’hotel Stella Maris di Chiavari, organizzato nel novembre del 1969 dal Collettivo Politico Metropolitano di Curcio e Corrado Simioni, il primo tentativo di sintesi tra le rivendicazioni anti-sindacaliste degli operai attivi a Milano, gli orizzonti estremisti degli ex-PCI reggiani e le istanze catto-socialiste degli studenti di Trento. Ma la teoria della lotta armata prenderà forma nell’agosto del ’70 in un ristorante nei pressi di Reggio Emilia, dove nasceranno le Br. Com’è ovvio, nessuno se ne accorge. Nemmeno quando qualche settimana dopo nello stabilimento Sit-Siemens di Piazzale Zavattari vengono trovati dei ciclostilati rivolti ai “dirigenti bastardi […] da mettere fuori gioco”.

Sempre in quel piazzale, nel marzo del 1972, si verifica il primo rapimento di persona nella storia delle Br: dura un paio d’ore, la vittima è Idalgo Macchiarini, dirigente del settore Operazioni fotografato con la canna della pistola sul viso, stretto in un furgone tra Franceschini, Moretti e altri due irregolari. Moretti, vissuto più di dieci anni da dirigente Br clandestino e ultra-ricercato, è stato ritratto spesso come un freddo calcolatore, una mente rettile, spietata. Gli esordi sembrano però più simili a quelli di un avventurista maldestro che, per sua stessa ammissione, si dimentica i negativi del sequestro Macchiarini in una base, non capisce come aprire il portello di una banca durante una rapina (l’impiegato gli suggerirà: “guardi che se lo tira verso di sé forse è meglio”), uno che arrivato in via Boiardo – durante un blitz nel 1972 – e accortosi della polizia di fronte allo stabile “aveva cercato di innestare la retromarcia e non c’era riuscito, aveva fatto solo un gran fracasso. Allora aveva abbandonato la macchina e s’era dato alla fuga, inseguito da tre fotografi” (l’ultima citazione è da Pistaroli di Nozza, citato da Flamigni).

Curcio, Franceschini e Cagol, i brigatisti del nucleo storico, cercavano di alimentare lo scontro dal basso, attaccando beni tangibili e combustibili; la propaganda armata, ai suoi esordi, incendiava i garage dei dirigenti Siemens, le automobili dei dirigenti Pirelli lì alla Bicocca dove, cinquant’anni dopo, si investe sull’arte contemporanea. Una volta arrestati (o uccisi, nel caso di Mara Cagol), dal 1975 le Br di Moretti alzano il livello dello scontro, puntando su bersagli militari e politici. Rotola a valle la violenza che porterà ad altri sequestri, a famiglie dilaniate, all’affaire Moro e alla sua ombra, Montenevoso.

Via Montenevoso 8

1978

La storia del blitz di via Montenevoso nasce d’estate, poco più di un mese dal 9 maggio e da via Caetani. Il 24 giugno 1978, in un deposito dell’Ataf a Firenze, viene trovato un borsello sotto il sedile di un autobus. Il borsello è “di vilpelle”, cioè pelle finta, e contiene delle chiavi di casa, un promemoria per l’appuntamento dal dentista, il libretto di circolazione di un motorino, su cui compare la firma di un uomo dal segno spigoloso, di chi da ragazzo l’ha provata e riprovata lungo i margini delle riviste: il borsello nasconde, infine, una pistola e dei documenti strategici delle Brigate Rosse. Il materiale passa nelle mani dei carabinieri di Dalla Chiesa, partono le indagini.

Lo svolgimento delle indagini è lineare: i carabinieri verificano il numero di telaio del motorino, risalendo all’officina in cui è stato venduto. Sia i meccanici dell’officina che lo studio dentistico confermano l’identità del sospettato, ipotizzata da una perizia calligrafica: Lauro Azzolini, clandestino dal 1974 (nome di battaglia: Menco), corresponsabile – tra le altre cose – della gambizzazione di Indro Montanelli. Si incontrerà dieci anni dopo con il giornalista, “un incontro tra uomini” dirà a Radio Radicale, con “due diverse concezioni del mondo… entrambi riconosciamo i nostri errori per costruire società migliore”.

Tornando all’indagine: dall’identikit di Azzolini inizia una ricerca che porterà alla scoperta della via non lontana dall’officina, al pedinamento del sospetto, al giro di chiavi dei carabinieri nella serratura, coperti dal clangore dei treni che scorrono a venti metri dal palazzo.

Così racconta Giovanni Minoli su Rai Storia (in La storia siamo noi) e così raccontano la maggioranza delle fonti. Quella della scoperta della base brigatista di via Montenevoso è però una storia che si modifica a ogni osservazione diretta. Tutto sembra partire dal ritrovamento di un borsello, per esempio: ma quando è stato ritrovato, esattamente? Minoli indica il 24 giugno 1978: l’intera catena di comando dell’indagine invece, il 28 luglio. Chi l’ha trovato? Un verbale segnala la presenza di una “vecchietta”, gli altri documenti no, mai. Anche il ruolo del borsello va messo in discussione: un rapporto del 13 ottobre 1978 lo appende al braccio di Azzolini in giro per Lambrate, “un individuo di trent’anni alto, con barba e borsello”, e di nuovo, “una settimana dopo […] anche in quella occasione il borsello che portava con sé si presentava gonfio e indubbiamente pesante, in relazione anche al segno lasciato dalla cinghia sull’indumento all’altezza dell’omero”.

Il corsivo è mio, per evidenziare la sensibilità narrativa di chi ha redatto un verbale che secondo Miguel Gotor – storico ed esegeta del caso Moro – è falso: una serie di elementi ricostruiti ad hoc per dare a intendere che gli inquirenti già conoscessero l’ubicazione di Azzolini. Perché allora costruire una storia così dettagliata e sgangherata? Perché vero e falso, in via Montenevoso, si sovrappongono.

La base

Scrive Sergio Zavoli ne La notte della Repubblica: “covi è un’invenzione dei mass media. […] Per i terroristi si chiamano «basi». Logistiche sono quelle che servono da vero e proprio quartier generale, dove si preparano azioni particolari. […] Basi armeria, sono quelle utilizzate come deposito di armi. Basi dormitorio, quelle usate solo come alloggi. Basi infermeria, quelle attrezzate per le cure ai feriti. Una base sicura è il locale gestito da persone non individuate dalla polizia. […] Dal 1974 in poi i covi terroristici rossi e neri scoperti da polizia e carabinieri saranno 714, di cui l’86% situati in dieci città: Roma, Milano, Firenze, Torino, Genova, Bologna, Padova, Venezia, Mestre, Napoli”.

Il 24 luglio 1978 Nadia Mantovani, brigatista mantovana e all’epoca compagna di Renato Curcio, evade dai domiciliari. Secondo Gotor quel giorno potrebbe iniziare un pedinamento che condurrà gli inquirenti a Milano, a Lambrate in particolare, dove Mantovani suona il campanello di uno stabile appoggiato al terrapieno della ferrovia, in via Montenevoso.

Sono diverse le ragioni che portano Gotor a costruire l’ipotesi Mantovani-esca, la principale va ricondotta a una tecnica investigativa prediletta da Dalla Chiesa, quella dei rami verdi. La teoria dei rami verdi, o del differito arresto, “portava consapevolmente a lasciare in libertà un brigatista minore («un ramo che sul momento poteva non essere importante») con la speranza che, dopo opportuno pedinamento, potesse condurre ad arrestare un numero maggiore di compagni o addirittura condurre ai vertici dell’organizzazione”. Una ragione altrettanto importante, poi, è la tutela dei testimoni.

È imprevedibile la foresta dei rami verdi: l’autobus di Firenze a volte si trasforma in tram, il borsello potrebbe essere trovato da “una vecchietta” solerte e non meglio identificata, il borsello potrebbe essere visto addosso ad Azzolini o no, il meccanico potrebbe essere stato aiutato a riconoscere il terrorista da un giovane aiutante, anche lui non meglio identificato: anzi, no, mai esistito. Gotor arriva a chiamarlo “il meccanico fantasma”.

Io e Luca Dammicco (fotografo che ha già dedicato un lavoro prezioso al caso Moro – e che ha scattato le foto incluse nell’articolo) siamo andati in piazza Sire Raul, dove abbiamo parlato con chi all’epoca lavorava nell’officina interessata al caso, scoprendo che il giovane aiutante “esisteva, certo”. Si tratta di un testimone molto vicino alle fonti interrogate dagli inquirenti quarant’anni fa, carico di ricordi sgradevoli dell’epoca, e poco propenso a rivisitarli, come diverse persone con cui abbiamo avuto modo di confrontarci durante la nostra ricostruzione fotografica. Una reticenza che trova empatia anche in chi non ha vissuto quegli anni… la novità estratta dal nostro colloquio però, non possiamo ometterla.

Novità o meno, quella della presenza del giovane meccanico non va presa come un’informazione rivelatrice: l’unica cosa che rivela è la qualità indubbia della copertura investigativa, e l’eredità di un terreno instabile, dove ogni passo va mosso con estrema cautela. Sono pochi gli elementi che possiamo accertare. Possiamo arrivare a dire che l’aiutante esiste, la vecchietta non esiste, la segretaria del dentista esiste, il tram non esiste, e poco più: ci si deve abituare a questo sguardo strabico.

Ecco invece il sollievo di qualcosa che somiglia a un fatto: l’elenco (messo a verbale) dei reperti trovati all’interno di via Montenevoso 8.

Le cose

La prima voce segnala la presenza di “tre fogli dattiloscritti riportanti poesie”, poi migliaia di pagine dattiloscritte, settimanali, appunti, mappe, si legge di un flacone di “Librax Roche“, un mix di clordiazepossido e clidinio bromuro consigliato per ulcere gastriche, infiammazioni dell’apparato digerente, con possibili effetti collaterali, tra i quali stati confusionali, nausee invalidanti, problemi di equilibrio e altri. Ci sono poi, oltre decine e decine di armi, una confezione di Collirio Alfa (le pubblicità dell’epoca recitano “Attenti agli occhi!”, e per quanto le Br fossero attente agli sguardi ubiqui dell’antiterrorismo, si trovavano da settimane sotto l’osservazione dei carabinieri appostati nello stabile di fronte), ci sono delle Olivetti che i carabinieri useranno per redigere il verbale, periodici come Senza tregua e Rosso, “numerose riviste pornografiche; la settimana enigmistica nr. 2335 del 25 dicembre 76”, la trascrizione di un discorso di Agnelli, una radio, un televisore da 12 pollici, un phon, Buscopan e Cibalgine, documenti falsi, occhiali, una parrucca, una maschera da sub, “un trapano blak decher”, divise della polizia, una tessera della biblioteca Montedison, una “tessera della Federazione Bridge nr. 494, rilasciata per l’anno 1975”.

Manca nell’elenco dei reperti l’accenno ai titoli di Urania, la collana di fantascienza a cui alcuni brigatisti erano molto affezionati, secondo quanto scritto da Anna Laura Braghetti nel suo memoir. Braghetti racconta che il prigioniero, nei primi giorni, aveva lamentato l’assenza di letture. È lei che il giorno dopo, durante la pausa pranzo – era ancora una militante irregolare, non viveva in clandestinità – passa in edicola per comprare qualche Urania, abituata a vederli in giro per casa. Probabilmente ci trova I vampiri dello spazio, pubblicato il 12 marzo di quell’anno.

Ci sono anche altri libri a Montenevoso: letture di un extraparlamentare degli anni Settanta, antistaliniste, anticapitalistiche, terzomondiste, rivoluzionarie. A leggerli erano contadini operai o studenti ventenni, donne e uomini, alcuni addirittura cattolici, altri movimentisti, leggevano cose come La resistenza eritrea di Gamacchio, come Pisacane e Gorkij, Mao Tse-tung e Brecht. Tra questi poi compariva Carabinieri: le più celebri barzellette sulla “Benemerita” per la prima volta raccolte e illustrate, introduzione di Sandro Medici, Savelli editore, 1977.

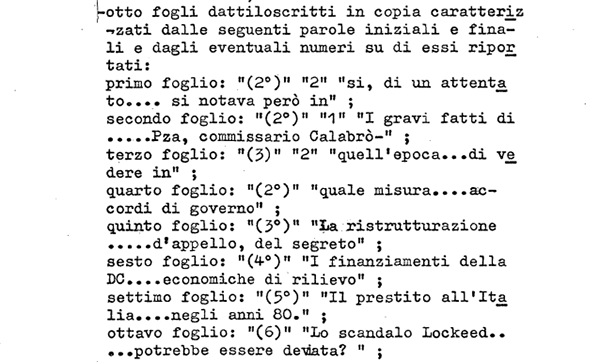

Oltre alle medicine, alle divise, ai libri, alle cassette, il verbale racconta il ritrovamento di 78 fogli dattiloscritti, di cui: 29 fogli corrispondono a ventotto lettere trascritte (quindici inedite), 49 fogli corrispondono a quello che viene chiamato il memoriale di Aldo Moro. Tutto questo, in duplice copia.

La discussione intorno al memoriale è molto complessa e inesauribile in questa sede. Qui mi limiterò a scrivere che diversi indizi – ma nessuna prova – hanno convinto alcuni ricercatori che il prelievo di una frazione del documento sia stato antecedente alla sua verbalizzazione; secondo altri invece, tra le carte prelevate dai carabinieri il primo giorno nella base e quelle pubblicate dal governo diciassette giorni dopo, non c’è nessuna differenza di contenuto. Riguardo al presunto materiale nascosto poi, negli anni si sono sviluppate diverse ipotesi che coinvolgono l’allora Ministro degli Interni Rognoni ma soprattutto il Presidente del Consiglio, Andreotti, fino a includere il respiro fetido della P2 e le morti annunciate di giornalisti (Pecorelli) e militari (Dalla Chiesa e altri), ai quali questa storia a metà continua a negare qualsiasi forma di riabilitazione. Ci sono delle carte nascoste da qualche parte, o forse non ci sono mai state.

Da La notte della Repubblica, 1989-1990:

[…]

1990

Dopo le operazioni del 1978 l’appartamento di via Montenevoso, di proprietà delle Br, viene confiscato e venduto a privati che nel 1990 procedono a dei lavori di ristrutturazione: il primo giorno di lavoro, un muratore svelle un’intercapedine di gesso nascosta sotto a una finestra e scopre delle carte su cui per dodici anni militari giornalisti e politici hanno perso la ragione, alcuni di loro la vita. Nascosti nell’intercapedine ci sono sessanta milioni di lire fuori corso provenienti dal sequestro Costa, delle armi incartocciate in vecchi giornali, e un dossier marrone. Si scopre che Moro aveva scritto quindi più di quanto si pensasse: la sua grafia non tradisce manipolazioni da parte dei suoi carcerieri, interessati a lasciarlo scrivere tutti i giorni, a tutte le ore.

L’assetto mondiale in quei dodici anni era cambiato, ma non la fame di notizie sul caso Moro e la conseguente tossicità complottista: un aspetto inquietante del post 9 ottobre 1990 è come siano proprio le cariche più alte – il Presidente del Consiglio, il Presidente del Senato e altri – a non credere nel ritrovamento casuale; come scrisse Guido Passalacqua, si era arrivati a un punto in cui era “lo Stato a non credere a se stesso”.

Nel 1978 il pannello, sembrando organico alla parete – che, se sfondata, avrebbe procurato danni all’immobile e alla strada – venne ignorato. Probabile che la svista, più che a una presunta malafede dei carabinieri, vada ricondotta alla ragione d’essere della raccolta di barzellette trovata nell’appartamento. Va ripetuto che la guerra a basso voltaggio tra Brigate Rosse e Repubblica Italiana non è stata combattuta da androidi ma esseri umani: e gli umani sbagliano. Ci si dimentica documenti cospiratori e armi sotto il sedile dell’autobus (Azzolini), si scrive “Nicxon Boia” sui muri (Gallinari), si disegnano stelle a sei punte invece di cinque (Moretti), si bussa educatamente di fronte alle basi brigatiste (il mancato blitz in Via Gradoli), non si riconoscono i ricercati nemmeno quando sono loro a chiedere indicazioni o aiuto (testimonianze di Faranda e Braghetti), e tanti altri esempi.

L’eredità

Uno degli aspetti tragici e tristi dell’affare Moro è l’oblio grigio sceso su tutto quello che il politico ha detto e fatto prima del 16 marzo 1978, il giorno in cui venne rapito per una miscela di contingenze (viveva in un quartiere più adatto rispetto ad Andreotti) e di analfabetismo politico (di tutti, Moro era forse il politico meno adatto a dialogare o “confessarsi” alle Br: incarnava il partito).

In sede giudiziale, ancora oggi, il sequestro non è considerato eterodiretto, pilotato da qualcuno esterno all’organizzazione. Nella Notte della Repubblica, Sergio Zavoli inizia la sua intervista a Giulio Andreotti – Presidente del Consiglio nel 1978 – chiedendogli a chi potrebbe somigliare quell’entità oscura, ineffabile, più volte definita il Grande Vecchio, l’ipotetico manovratore di ipotetici pupi terroristi. Questa la risposta di Andreotti:

Per parecchio tempo ci siamo domandati, andando un po’ a tentoni per riuscire a capire quel che accadeva, se c’era una centrale unica che muoveva varie pedine. Anche se alcune cose ancora sono nel buio, o quasi nel buio, tutto quello che è emerso ci attesta che forse gli impulsi erano di varia natura, e che vi era molta più varietà di iniziative e di centrali che non una ispirazione unica. Certamente il terrorismo non è nato da un giorno all’altro. È stato, in qualche maniera, un po’ come una talpa. È emerso in modo improvviso, specie nelle sue manifestazioni più clamorose.

Non era però una talpa Bruno Seghetti – brigatista della colonna romana, figura di spicco dell’organizzazione – che si rivolse all’assemblea della Sapienza durante il sequestro Moro; non era una talpa Enrico Fenzi che distribuiva volantini in fabbrica per poi andare a insegnare all’università; non erano isolati i brigatisti in una società che li aveva coltivati, e che – in alcune sue frange – brindava ai successi della lotta. I fiancheggiatori si trovavano nelle fabbriche, nelle scuole, negli ospedali: quando Gallinari descrive il suo risveglio dal coma racconta il gonfiore del proiettile nel cervelletto, il risotto al nero di seppia mangiato qualche ora prima dell’arresto, ma soprattutto racconta di

un’infermiera [che] mi allunga il bicchiere e mi stringe forte la mano. La guardo in faccia, mi fa capire con gli occhi di guardare più in giù. Osservo il collo, ha una camicetta aperta sul davanti e porta una bella collana. Uno dei gioielli di Laura [Braghetti]. Ho difficoltà a capire se sono impazzito o se è l’effetto di qualche allucinogeno. Uno dei poliziotti si fa vicino, ma lei gli fa intendere che deve sistemare il letto e lo fa allontanare di un metro. Tra le labbra mi dice: «fatti tenere qui qualche giorno». Il cervello, anche se spappolato, viaggia a velocità supersonica.

Finirà poi spappolato, a velocità supersonica, il movimento di quegli anni, insieme ai suoi ideali di autonomia e controcultura. Lasciando coscienze sciacquate di fretta e decine di ergastolani. Quando Zavoli interroga Moretti riguardo alle modalità di reclutamento delle nuove leve, Moretti risponde: “era il movimento che produceva i brigatisti, non c’era la scuola di brigatismo”. La sconfitta delle Br, aggiunge, si inserisce in una sconfitta più ampia.

Una sconfitta già inscritta nei primi spasmi dell’organizzazione, in quel furgoncino asfittico, in una lotta priva di ossigeno perché in fondo incapace di interpretare le prospettive della classe operaia. Profetico allora quel passaggio delle memorie di Braghetti dove si raccontano le prime ore del sequestro, Moretti che comunica al prigioniero la morte degli agenti e scatta la polaroid: “quando uscì dal vano dietro la libreria si sfilò il cappuccio con un gesto di esasperazione. Che fastidio, disse, gli sembrava di soffocare”.

Il giorno dopo

1981

Una sconfitta maturata attraverso diverse fasi. Di queste, il 4 aprile 1981 resta cruciale. Lo racconta Enrico Fenzi (brigatista della colonna genovese e docente di filologia all’Università di Genova) nel suo Armi e bagagli, l’unico libro dall’indiscutibile autorità letteraria scritto da un punto di vista interno all’organizzazione. Dopo un periodo critico, nei primi mesi del 1981 “i reclutamenti stanno riprendendo” e Moretti contatta Fenzi, inerte, sospeso a Milano in clandestinità, dove ha visitato il Poldi Pezzoli, “le ceramiche del Rinascimento, e gli acquerelli di Turner in via Sant’Andrea”.

Moretti, dopo il successo del sequestro D’urso, è ossessionato dall’obiettivo del “quadro unitario”, un pieno riconoscimento politico da parte dello Stato. Fenzi nel libro smonta pezzo per pezzo questa ossessione definendola “una finzione”, “un artificiale effetto a specchio che offre un falso riscontro al tentativo di investire con la nostra azione interi «strati di classe», come recita la teoria”. È l’inizio del riflusso, della mitosi. Moretti contatta Fenzi insomma, e si incontrano con due ragazzi, poi tre, sono giovani, vestiti bene, “gli antipodi dell’Alasia”, la colonna milanese ormai scissa. Si trovano la prima volta a casa di un amico dei ragazzi, un camionista che gira per l’Italia, e dopo un nulla di fatto si danno appuntamento allo stesso indirizzo, due settimane dopo.

Due settimane dopo è il 4 aprile 1981, Fenzi cammina lungo via Ferrante Aporti. È entrato nelle Br a quarant’anni, nel periodo più intenso della loro evoluzione, ed è già stato in carcere. Via Ferrante Aporti si stringe, sul lato sinistro è bardata dal terrapieno dei binari della stazione Centrale, sulla destra oggi come ieri si supera una serie di condomini, compresa una palazzina bruna e le sue enormi magnolie cretacee in tinta: nella loro ombra camminiamo verso la fine di questa storia piccola, rimasta ai margini di quella più grande.

Oltre un’aiuola triangolare c’è Moretti appoggiato al muro, di fianco al portone: vediamo Fenzi scattare a destra prima di raggiungerlo, in una strada deserta, via Cavalcanti. Moretti lo segue e gli chiede cosa c’è che non va: “Hai visto quelli là sulla piazzetta?” risponde, “sono troppi, non so, non mi vanno”. Moretti lo tranquillizza, sono solo ragazzi che si stanno organizzando per il pomeriggio, per il sabato sera… tornano allora al bar accanto al portone, c’è ancora, è qui davanti a noi, e nell’attesa di Renato – il ragazzo che ha le chiavi dell’appartamento, l’unico delle nuove reclute ancora assente – i due dirigenti vanno verso via Varanini, prendono un caffè vicino a piazza Morbegno, in un bar dai vetri sudici. “Guarda che ci siamo… qualcuno ci sta addosso”, ripete Fenzi, lo sentiamo appena. “Non possiamo star dietro a ogni impressione, diventeremmo matti, ti pare?”. Escono e si lasciano la piazza alle spalle, li perdiamo di vista mentre risalgono per via Nino Oxilia, mentre riprendono via Cavalcanti.

Due ombre corrono verso di loro e li sbattono a terra. I ragazzi in jeans della piazzetta lo ricorderanno come l’arresto più importante della loro carriera. Le volanti si riversano nella caserma di Via della Moscova e sulla strada non rimane niente, nemmeno una targa per ricordare qualcosa che non interessa a nessuno.

Fenzi viene portato in un ufficio della caserma dove incontra “una persona robusta, con i corti riccioli scuri, vestita in modo sportivo. […] «Sono il giudice Spataro. Si accomodi»”. Nel suo Ne valeva la pena Spataro racconta che era stato “arrestato un delinquente comune [Renato], che era ricercato per esecuzione pena. Costui viene arrestato a Pavia e con la massima naturalezza dice a chi lo ha arrestato che, se l’avessero liberato – cosa che, ovviamente, non poteva comunque avvenire – avrebbe rivelato come arrestare Moretti, con il quale aveva un appuntamento, se non mi sbaglio, in quella stessa serata o il giorno dopo. Questa circostanza suscita prima risate”. Il giorno dopo, forse alla stessa ora, Spataro riceverà una telefonata dal ministro dell’Interno Rognoni: “Dottor Spataro lei sa quanto è importante per noi dare la notizia che abbiamo arrestato il più importante latitante delle Br, ma vengono prima le esigenze della giustizia. Mi dica quando lei avrà finito, tra un giorno, un’ora o un mese, che la notizia può essere data”. Moretti non aprì bocca, la notizia venne data quel giorno, al massimo il giorno dopo.