“M ilano ronza intorno come quei motori del dirigibile che ascoltavamo svegli appena, quando anche l’amore mi era permesso”, scrive Mario Sironi alla moglie Matilde nell’autunno 1919. Nove anni prima l’amico Umberto Boccioni ha dipinto La città che sale, tela dell’energia: Milano è un muscoloso cavallo divisionista – fenditore del vento, disarcionatore di operai, edifica se stesso fino al disco solare.

I futuristi celebrano la luce, Sironi – unitosi al movimento nel 1913 – apporta le proprie tenebre, nel nascondimento introducendo proprio quello che Marinetti intende rifiutare: la crepa, la malinconia, la disillusione.

I milanesi sono tutti al restaurant, mangiano bistecche e pesche grosse come fiaschi e non pensano assolutamente a niente […]. Le donne non esistono qui – Hanno la faccia di fagotti o di puttane. Sono le donne dei minatori che scendono anch’esse nella miniera, e si prostituiscono così, perché è un affare come un altro.

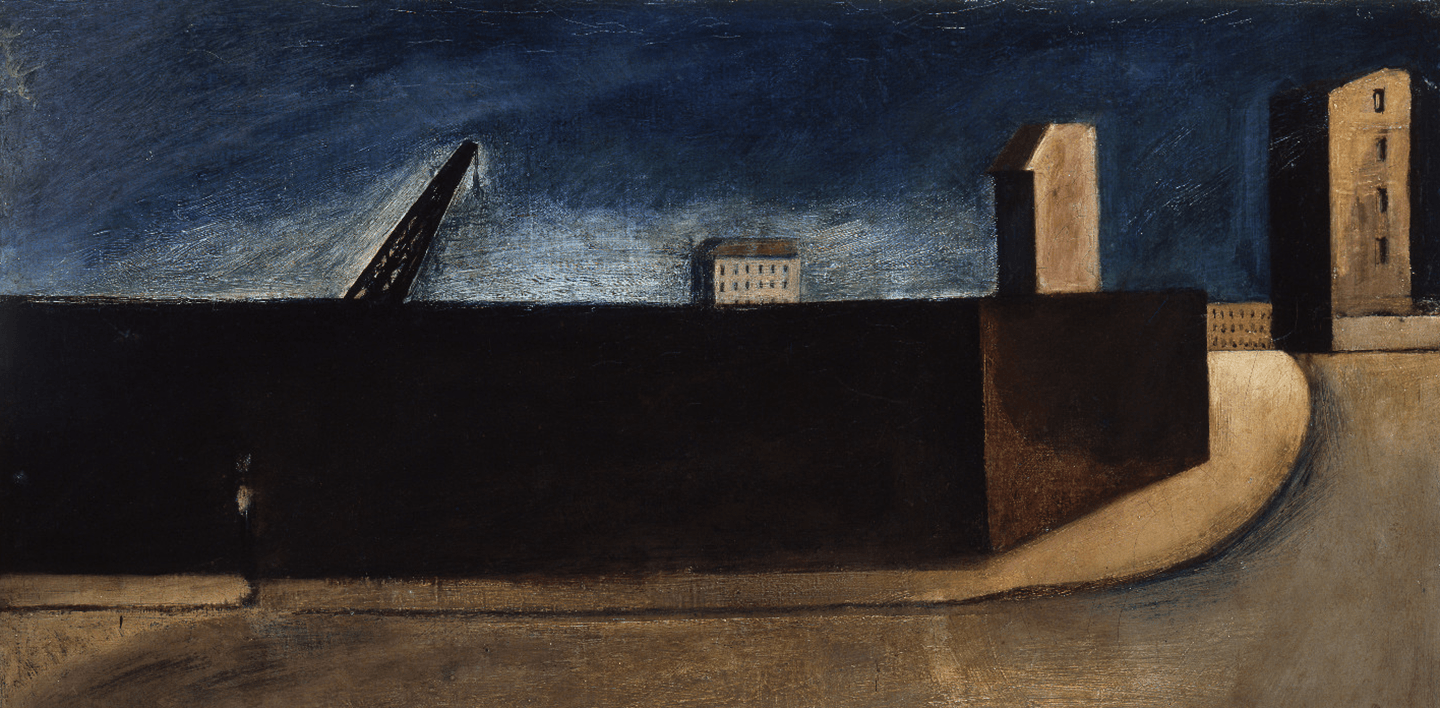

Mario Sironi era fascista, ma cosa questa parola significhi se giustapposta al nome di Mario Sironi è una questione complessa, un tabù. Sironi aderisce al fascismo nel 1919 e nel corso della propria vita ha un’ interlocuzione diretta con Benito Mussolini. Non occorre calarsi nei meandri del suo carteggio con Mussolini per capire che Sironi crede, anzi, confida nel fascismo con intensità maggiore a quella degli altri futuristi, basta guardare l’opera; se il valore principe di Marinetti e dei suoi è la velocità, e dunque il movimento, per Sironi è quel che in pittura contraddice la velocità, ovvero il volume. La volumetria è un valore classico, il valore della stabilità, dell’eterno, del monumento; se non che Sironi dipinge antimonumenti volumetrici, spettri di fabbriche, esoscheletri di cisterne, la matematica delle ciminiere. Non solo Mario Sironi infiltra la sua tristezza disillusa nel movimento delle maree multicolori e polifoniche, ma contraddice pittoricamente tutto quello che La città che sale e gli altri capolavori dei suoi colleghi hanno testimoniato; dipinge l’irremovibilità degli edifici, la costrizione statica. In Sironi il vento non è amico del ciclista, è massa d’aria che oppone resistenza al movimento della bicicletta; Sironi non dipinge il muscolo, ma la fatica.

Il fascismo volumetrico e malinconico di Mario Sironi è ancora più radicale: se i Futuristi intendono “glorificare la guerra – sola igiene del mondo”, già nel 1915 Sironi scrive a Gino Severini: “La guerra opprime il pensiero e le iniziative. Non si sa quello che avverrà né le nuove condizioni in cui si svolgerà la vita dopo la pace”. Sironi: futurista impreciso, fascista imperfetto! Scrive la storica dell’arte Elena Pontiggia:

L’adesione al fascismo, che negli anni Trenta esprimerà anche in grandi opere di contenuto ideologico (mai, però, propagandistico) ha condizionato il giudizio sulla pittura di Sironi, molto più di quanto non sia accaduto ad altri artisti. Tuttavia le numerose indagini sull’argomento non sempre si sono sforzate di capire che cosa sia stato il suo fascismo, come consigliava Pica.Per Sironi, come si deduce dai suoi scritti, il fascismo significa essenzialmente due cose. La prima è il sogno di una rinascita dell’Italia, e quindi dell’arte italiana. La seconda, come vedremo meglio, è il desiderio di “andare verso il popolo”, per usare l’espressione mussoliniana: dunque, in campo espressivo, il sogno di un’arte destinata non ai salotti, per i facoltosi collezionisti, ma alle piazze e ai muri degli edifici, per tutti. Quando Arturo Martini, nel 1944, diceva che Sironi “credeva di essere fascista, invece era d’animo bolscevico e quasi abissale” voleva appunto sottolineare il senso del fascismo sironiano, che è sempre stato (per dirla con una formula schematica e non priva di equivoci) un fascismo “di sinistra”, o comunque a vocazione sociale.

Sironi si lascia abbagliare dalla subdola luce delle promesse populiste avanzate dal Regime nei primi anni di propaganda e, scoppiata la guerra, tragicamente se non colpevolmente non cambia posizione. I grandi dipinti vanno sempre oltre l’uomo; un padre riesce quando il figlio è migliore di lui, un artista riesce quando l’opera d’arte si libera da lui. Il brano di Arturo Martini citato da Pontiggia è contenuto nei grandiosi “Colloqui sulla scultura 1944-1945” del maestro trevigiano (ed. Canova), un libro imprescindibile per imparare a guardare la scultura con gli occhi di uno scultore, per disfarsi della maniera nel caso si fosse scultori, e per sgravare di ogni mortifera condanna i grandi artisti che hanno aderito al fascismo. È utile leggere quel che il ridanciano, affilatissimo ed estremamente formalista Martini scrive a proposito di Sironi:

Sironi, il mio fratello, lo stimavo. L’unico che avesse qualità liriche. Maniaco. Veniva a Carrara a far lo scultore. Fisime. Unico che avesse un impeto largo e argomenti da toccare. Credeva di essere fascista, ma invece era di animo bolscevico e quasi abissale. Per mi tutti i [suoi] quadri sapeva di camicia e di puzza da piedi. Mai di ordine latino, ma di ordine nordico, che veniva da Belgio; i minatori, le famiglie del povero.

Nel breve ritratto abbozzato dallo scultore è possibile rintracciare la storia di un impeto sentimentale e sociale che pensa di trovare una struttura aderendo al credo; in molti, dal dopoguerra a oggi, hanno penalizzato Sironi e altri artisti aderenti al fascismo, chiudendo gli occhi di fronte all’impeto, avendo orecchie solo per l’ideologia. La pittura di Mario Sironi è un lapsus politico; i suoi paesaggi non celebrano il monumento, ma lo scheletro della città.