N ato a Chongqing (Sichuan) nel 1956, Lu Peng è con ogni probabilità il più autorevole storico dell’arte contemporanea in Cina. Abbiamo parlato con lui del fenomeno delle biennali d’arte, tra passato politico ed economia contemporanea. L’intervista è stata realizzata in occasione della prima edizione della Biennale di Anren (28 ottobre 2017 – 28 febbraio 2018), di cui Lu Peng è direttore artistico: l’obiettivo è stato tentare di tracciare gli sviluppi di una narrativa dell’arte contemporanea cinese ripercorrendo gli ultimi, travagliati decenni.

Il titolo in inglese della biennale di Guangzhou era 1992 Guangzhou Art Fair, tuttavia nella versione cinese avevo mantenuto la dicitura Shuang Nian Zhan (biennale) anziché Bo Lan Hui (Art Fair). Questa scelta era dovuta al periodo, ancora condizionato dalla disperazione dei fatti di Piazza Tienanmen, 4 giugno 1989. Io e gli organizzatori della biennale volevamo dimostrare al Dipartimento Amministrativo della Cultura che si trattava di un evento commerciale, nella speranza di distogliere i funzionari governativi dai contenuti politici delle opere. In realtà ce ne fecero togliere otto. Prima del 1992 non si organizzavano mostre dedicate all’arte contemporanea – che, tra l’altro, noi definivamo “moderna”. Quindi, pur di riuscire a inaugurare la biennale a Guangzhou, ho dovuto sottolineare l’aspetto commerciale camuffando gli argomenti politici.

Nel 1996 invece ha aperto la Biennale di Shanghai che, dal 2000, ha coinvolto artisti e curatori internazionali. Da quel momento hanno preso vita biennali con un formato occidentale, e infatti nel tempo si sono organizzate la Biennale di Chengdu e la Biennale di Beijing. Nel caso di Chengdu, le prime cinque edizioni sono state finanziate da uno sponsor privato, la sesta è stata prodotta dal governo, e infine la biennale è stata chiusa. Per spiegare questi meccanismi, occorre precisare che, per esempio, mentre il sistema dell’arte occidentale è in grado di criticare la sua recente evoluzione, il nostro sistema reagisce in modo diverso. È ancora dipendente dal governo e di conseguenza la sua qualità risente molto del sistema di censura. Di fatto, non esiste una biennale più importante di un’altra, benché la Biennale di Shanghai sembri la più internazionale.

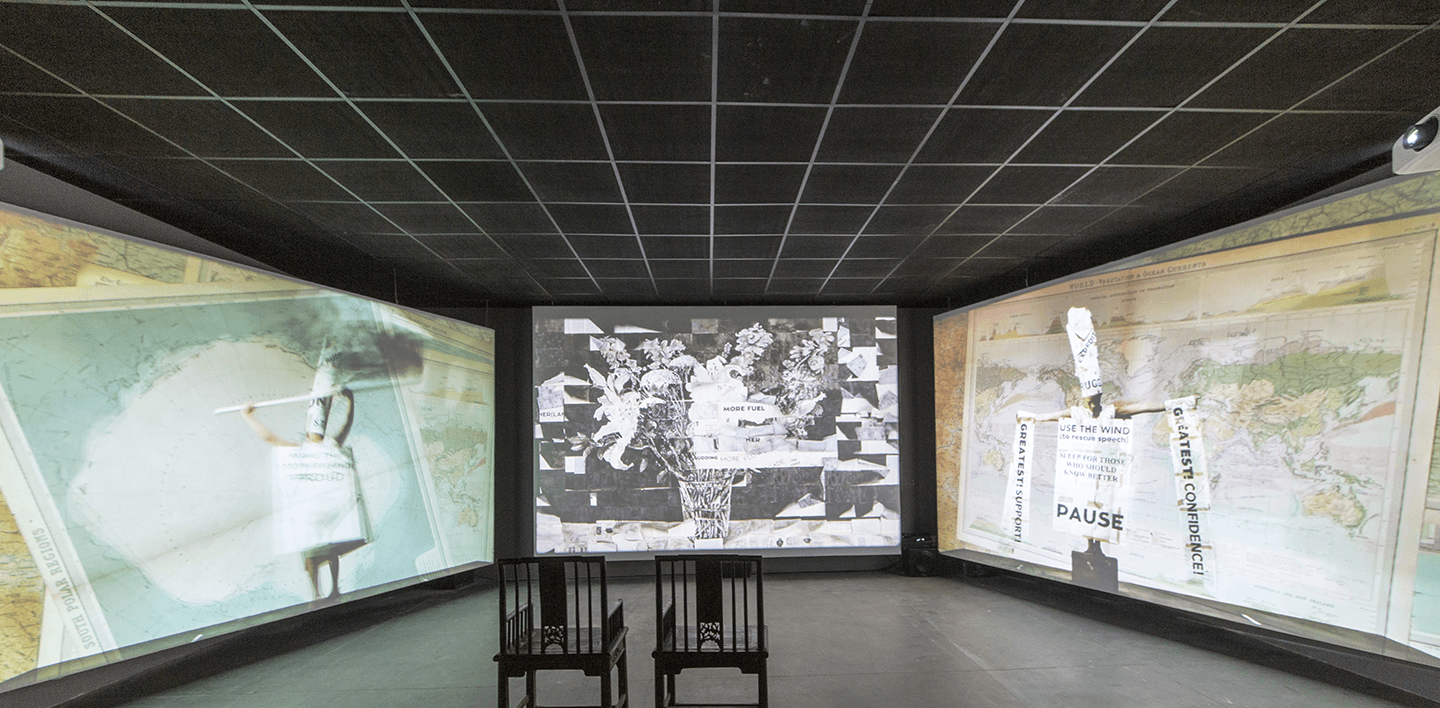

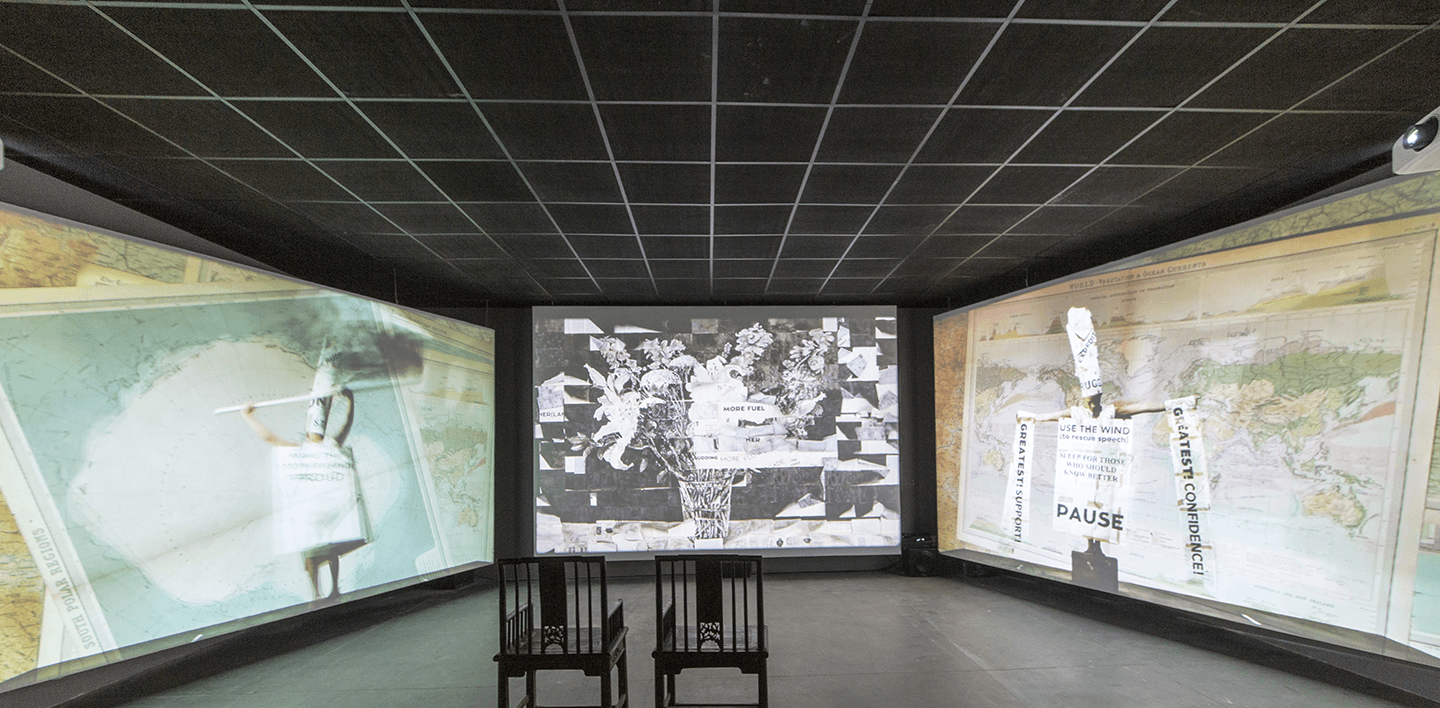

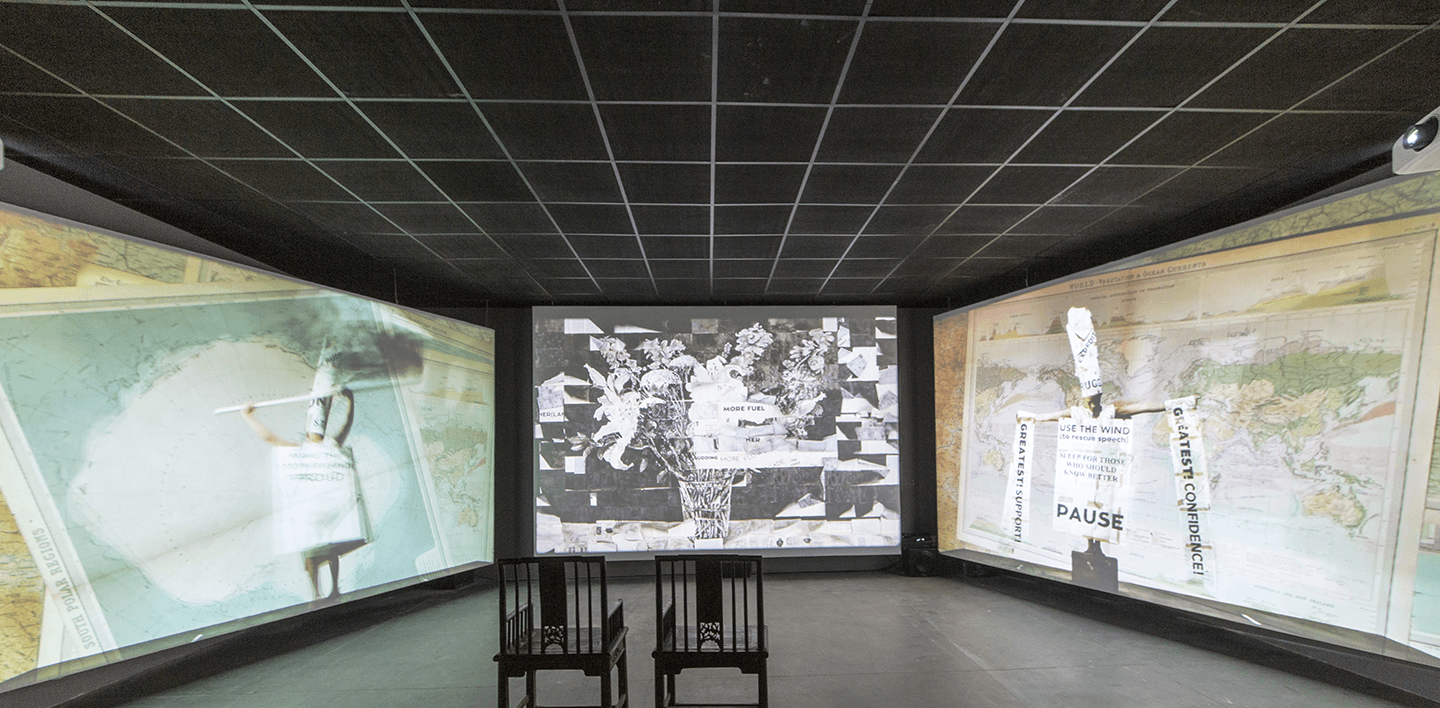

La Biennale di Anren, l’ultimo capitolo di questa storia, è stata finanziata dall’agenzia immobiliare OCT, che è un’importante sostenitrice per l’arte contemporanea tanto da avere aperto numerosi spazi espositivi. Posso dire che la biennale, pur essendo una manifestazione artistica, rappresenta una parte consistente nel piano di sviluppo urbanistico previsto ad Anren, pertanto credo che ci saranno altre nuove costruzioni nella zona limitrofa. Da questo punto di vista, le biennali in Cina servono anche al mercato e alle imprese.

Il vantaggio di dirigere la biennale ad Anren è avere utilizzato ogni risorsa storica e culturale che manca nelle grandi città. Il pubblico è abituato al genere di biennale metropolitana, e quindi un contesto più ristretto e locale diventa alternativo. Benché ad Anren non ci siano molti abitanti, il numero di visitatori ha superato le previsioni, circa 500-800 visitatori ogni giorno, e oltre 1000 durante il weekend. Lunghe file ai cancelli, visitatori che provengono da tutta la Cina; questi sono gli effetti di un progetto radicato al territorio. Se noi cerchiamo la diversità, la troveremo ai margini. Lo svantaggio, al contrario, è una certa mancanza di maturità. Ma in Cina, mi pare, quasi tutti gli eventi sono un poco immaturi. E questa è anche la loro attrattiva.

L’arte prima del 1989 e l’arte di oggi sono state influenzate in vari modi, eppure non possiamo affermare che siano una mera copia dell’arte occidentale. In realtà, i concetti espressi dall’arte cinese tradizionale sono stati accantonati durante il periodo di Mao (dal 1949 al 1978); poi, durante la riforma economica degli anni Ottanta, la nuova generazione ha desiderato conoscere il mondo e l’arte occidentale, dalla quale ovviamente è stata influenzata. Quando infine è iniziata la globalizzazione negli anni Novanta, gli artisti hanno conosciuto in profondità il modo di comunicare del sistema occidentale. Ma che tipo di arte è quella di oggi? Come si produce arte attraverso la tradizione cinese e l’influenza occidentale? Negli anni Novanta esisteva un modo di dire: “prendere il treno per l’Occidente”. Essere aperti al mondo esprimeva anche il desiderio di farne parte; eppure, nello stesso periodo, si criticavano le opere con caratteristiche “troppo cinesi” – e questo è successo anche nel 2017 in occasione della Biennale di Venezia. In effetti devo dire che la tua è ancora una domanda su cui studiare e meditare.