D opo essermi divertito, spesso mi piace, mentre gli altri continuano a divertirsi, farmi da parte: guardare da fuori la felicità e portare la mia un poco discosta, come a proteggerla e a fissare meglio il luogo che ne serberà il ricordo. Il Form, il festival musicale che da quattro anni si svolge a maggio ad Arcosanti (Arizona), mi concede, per farlo, il nulla vastissimo del deserto e un paese utopico che ci è fiorito al centro. Al terzo pezzo di Omar Souleyman, su basi dance primi anni ’90 cucite addosso a musica tradizionale siriana, decido di allontanarmi dall’emiciclo dove sta suonando e di imboccare il sentiero che conduce nel canyon ai piedi di Arcosanti. Si scende e poi si risale, tra cartelli che invitano a fare attenzione ai serpenti e agli scorpioni, sparuti cespugli, erba rinsecchita e rocce rosse; il sole ormai vicino a sparire dietro l’orizzonte di pietraie illumina la valle di un arancione carico che allunga la mia ombra sui fichidindia. Da qui Arcosanti sembra un miscuglio tra un antico villaggio mediorientale e una scenografia retrofuturista, sicché il rimbombo della musica di Souleyman, contro ogni previsione, le calza.

Oltre a me ha pensato di venire quassù soltanto un’altra ragazza, che incontro quasi a fine tragitto, mentre lei sta scendendo; siamo venuti qui per stare soli, ma ci conforta scambiarci due parole. Le dico: «È la prima volta che vengo negli Stati Uniti: è un po’ strano iniziare a visitarli da qua, no?». «Sarebbe stato più strano iniziare da un McDonald’s, in un certo senso», mi fa. In realtà Arcosanti non è esattamente la mia prima tappa statunitense: dopo lo sbarco a Phoenix del giorno precedente, ho raggiunto con un’auto presa a noleggio la località abbandonata di Nothing, cento miglia a nord-ovest della capitale. Non c’era, naturalmente, niente. Perché, allora, questa impressione di essere al centro di qualcosa?

Flop festival vs. Form festival

Il Form è uno dei festival musicali più interessanti nati negli ultimi anni, tanto da aver ricevuto l’attenzione, oltre che di numerose riviste specializzate, anche del New Tork Times. Il trailer diffuso dagli organizzatori per promuovere l’edizione del 2017 dovrebbe bastare a capire di cosa stiamo parlando.

Eppure quest’anno ha insegnato che è saggio diffidare da simili sbandieramenti promozionali: molti appuntamenti musicali che sulla carta si preannunciavano favolosi sono sfociati in fiaschi e annullamenti, spesso seguiti da spiacevoli code in tribunale. Al flop del Fyre, organizzato alle Bahamas in una cornice spettacolare ma risoltosi in un disastro più simile alla truffa (il co-fondatore del festival a luglio è stato arrestato), ha fatto seguito quest’estate il fallimento del Y Not, nel Derbyshire, finito, in tutti i sensi, in una marea di fango. Dove non sono il dilettantismo e l’inadeguatezza degli organizzatori a causare il tracollo, ci pensa il meteo: a inizio settembre è stata annullata una delle serate clou dell’Home Festival, a Treviso, a causa di uno di quei nubifragi tipici delle tropicali estati padane che già avevano molestato anni fa, in più di un’edizione, l’Heineken al parco San Giuliano a Mestre.

Secondo Pitchfork, i promotori dei festival sono sempre meno preparati a farsi carico di tutte le responsabilità che simili macchine organizzative portano con sé, e non si parla soltanto della gestione dei fenomeni emergenziali. In ballo ci sono anche responsabilità culturali: vale la pena organizzare festival che sono uno la copia dell’altro, con ospiti ricorrenti quando non identici, spazi intercambiabili che variano dalla zona industriale alla prateria incolta fino al campo sportivo dell’hinterland, accozzaglie di gazebo, accrocchi di chioschi, baracconate di stand autocelebrativi, direzioni artistiche fumose, mucchi di eventi paralleli buttati nel calderone per fare numero? La conclusione della rivista online americana è che sia meglio investire in festival più piccoli e specializzati, che possano attrarre spettatori seletti grazie a una «distinctive curatorial perspective». Perfetta sintesi di ciò che Form Arcosanti incarna.

Pochi artisti scelti da una direzione artistica ben connotata, luogo che abbia una sua unicità e bellezza, successione delle performance senza accavallamenti, creazione di uno spazio di vera condivisione in cui gli artisti siano stimolati a proporre qualcosa di nuovo a un pubblico tra il quale si possano volentieri confondere. L’ultimo musicista a esibirsi, al Form 2017, è stato James Blake, che ha offerto un set minimale, voce e pianoforte. Era la sua prima volta sotto queste spoglie, e la sua emozione era visibile. Quando ha detto, nel silenzio dell’anfiteatro principale di Arcosanti, «mi trovavo a un punto della carriera tale da chiedermi perché questo momento non fosse ancora arrivato», tutti abbiamo capito che avevamo partecipato a un vero festival.

Suttree ad Arcosanti

Durante il mio primo vagabondaggio in questa cittadina più simile a un piccolo labirinto, dopo essere arrivato da Phoenix il venerdì in tarda mattinata, ho l’impressione di entrare nello schema dedaleo di uno di quei videogiochi anni ’80, come Boulder Dash o Lode Runner, pieni di passaggi segreti e imprevedibili meandri: scalini conducono a anfratti da dove si sale attraverso alcuni gradoni sopra terrazze aggettanti su absidi e giardini, tra ringhiere, ballatoi e parapetti, mentre si alternano finestroni tondi e moduli cubici sovrastati dagli archi che, assieme ai cipressi italiani trapiantati qui negli anni ’70, disegnano il profilo di Arcosanti all’occhio del viaggiatore in arrivo dalla interstate 17. Sotto, un cunicolo attraversa ortogonalmente la città, in verità minuscola: non ci si impiega più di cinque minuti di lenta camminata per percorrerla da un capo all’altro, eppure, come diceva una delle 70 persone che ci abitano più o meno stabilmente, si può fare ogni giorno una strada diversa per andare da casa al lavoro. (Quasi ogni giorno).

Come ogni utopia che si rispetti, Arcosanti, concepita e costruita dall’architetto torinese Paolo Soleri a partire dal 1970 (e ancora in progress), sembra esistere in un tempo indeterminato. Tra il grigio del beton, il color sabbia che ricopre le cupole e le rifiniture in un legno già un po’ deteriorato dagli anni, la cittadina vive, come ha scritto Vasta nel suo Absolutely nothing, nell’ossimoro, proprio del cemento grezzo, di una «salda provvisorietà». È in costruzione, è già segnata dal tempo, ma somiglia a una città del futuro. Le strutture semicircolari e gli oblò rimandano alla forma che, secondo Soleri, deve essere alla base di ogni architettura che si voglia armonizzare con l’ambiente: la terra non è un cubo, ma una sfera. Jeff Stein, il direttore della Cosanti Foundation, un segaligno americano sulla sessantina che è tra i pochi a mettere la t al suo posto e a non pronunciare arcoseni il nome della città, mi dice che la sua forma è stata ispirata a Soleri da una basilica torinese. Non sa dirmi quale, ma suppongo che possa trattarsi della Consolata, con il suo intrico di cappelle e vani circolari. C’è non poca Italia in questo luogo.

(Al Form volevo andarci fin dalla prima edizione; soltanto alcune concomitanze fortuite mi hanno consentito di poter realizzare il desiderio. Devo però ammettere che la lettura di Absolutely nothing è stata un ulteriore pungolo per superare la mia innata pigrizia al pensiero del viaggio. Ad Arcosanti Vasta dedica poche pagine, ma empatiche e intense: si intuisce che è un luogo che lo ha colpito. Quando lo incontro a Venezia pochi giorni prima della mia partenza, gli chiedo quale posto, tra tutti quelli del suo tour desertico, mi consiglia di andare a visitare nel giorno libero che ho a disposizione. Il Trotter Park, mi dice. Non riuscirò a seguire il suo consiglio, ma ne terrò presente il messaggio implicito: Nothing, Skull Valley e Bagdad ne saranno un ottimo surrogato in quanto a desolazione, con il surplus di una toponomastica irresistibile. La cittadina mineraria di Bagdad, in particolare, sarà un’ancora di salvezza vitale: nel suo profondo isolamento, offre un benzinaio e un supermercato senza i quali io e la mia compagna di viaggio saremmo rimasti senza benzina e cibo, e dunque sicure prede della famiglia antropofaga).

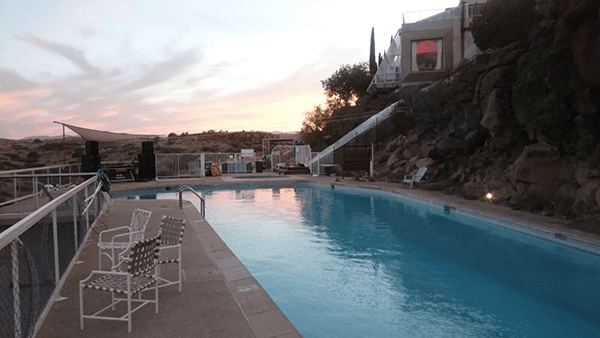

Il Form è un festival a numero chiuso: sono accolte fino a un massimo di 1500 persone, le quali devono candidarsi attraverso la compilazione di un modulo in cui, tra gli altri dati, sono invitate a indicare cosa le spinga a partecipare al festival. Se si tratta di una forma di elitismo, è però anche un modo per garantire agli spettatori la presenza di un criterio distintivo che non sia soltanto economico, come nella maggior parte dei festival (il biglietto costa 330 euro, dopo tre anni in cui l’ingresso era stato gratuito). Il fatto che il pubblico debba campeggiare appena fuori dal perimetro di Arcosanti fa sì che il villaggio non sia violentato in modo eccessivo dalla presenza della folla, tanto più che si tratta di persone motivate, che a me sembrano entrare subito in armonia con lo spirito del posto. La presenza di una piscina affacciata sul canyon e liberamente utilizzabile dagli spettatori aiuta a prendere il dimesso sottoritmo locale: nonostante le operazioni di accreditamento degli spettatori risultino un po’ macchinose, ci si rilassa subito.

Il Form ha una connotazione artistica chiara ma non castrante (ambito indie, senza limiti di genere musicale: dirigono gli Hundred Waters) e una connotazione politica netta: al mattino vengono proposte alcune tavole rotonde su temi sociali a cui partecipano tanto gli artisti (Moses Sumney, Deradoorian e Kelela discutono, la mattina del sabato, sul razzismo nell’industria musicale) quanto i membri della fondazione Cosanti (che spiegano l’arcologia e il futuro del villaggio a quattro anni dalla morte di Soleri), seguite da momenti di promozione come quello di Planned Parenthood, un’associazione no profit che offre aiuto e sostegno soprattutto in ambito di birth control, mentre dopo mezzanotte vengono proiettati film come Whose Streets (sull’assassinio del diciottenne Mike Brown e sul movimento che ne è nato) o Chasing Coral (sull’erosione delle barriere coralline). Si parla di diritti delle donne, discriminazioni, architettura ecologica, cambiamenti climatici. Di Trump. Una parte di America è ancora scioccata e ha bisogno di capire, parlare, confrontarsi. (Il Form è un festival ancora molto americano: non ho sentito parlare altre lingue e non ho incontrato persone che non venissero dagli USA. Gli stessi artisti invitati erano per lo più statunitensi). Secondo i membri della fondazione, ogni anno, dopo il Form, c’è qualche ragazzo che decide di trasferirsi nella comunità di Arcosanti. Il che significa che un festival che porta ogni anno più di un migliaio di persone in un paese che ne contiene per il resto meno di cento è riuscito a integrarsi con il luogo in cui si svolge – a valorizzarlo e non a distruggerlo.

(Il lato oscuro del trumpismo, nei miei pochi giorni americani, l’ho conosciuto in aeroporto. Il fatto che il mio passaporto contenga i soli timbri di Iran, Marocco, Kosovo, Macedonia, Bosnia e ancora Iran non depone, naturalmente, a mio favore, tanto più in presenza della mia barba mal curata, ma il colloquio al consolato di Firenze per ottenere il visto l’avevo superato con una certa brillantezza, sicché non ero così preoccupato. Ingenuo. All’aeroporto di Philadelphia mi spediscono con malagrazia in un ufficio imbucato per sottopormi a un controllo ulteriore. L’interrogazione, stavolta, non va bene: l’ufficialetto rognoso è innervosito dal fatto che non riesco a dimostrargli che sto andando a un festival musicale, sicché inizia a sospettare dapprima che io sia un musicista, poi, ed è pure peggio, un giornalista accreditato – evenienze che mi avrebbero costretto a fare un altro tipo di visto – e infine, per esclusione, un terrorista. Al che abbonda con le domande sulle mie visite in Iran a cui rispondo come farebbe un promotore turistico persiano, finché mi tocca ammettere che ho un’amica italiana a Teheran: dopo qualche altra domanda sul suo conto, si accontenta. Bene, penso, con la gola secca: la mia amica in Iran sarà già braccata dalla CIA, ma io posso andare al Form).

La fauna è varia: età media attorno ai 25 anni e molte stravaganze non sovrastano la presenza di qualche famiglia con bimbi, molti normcore (eccomi) e nerd musicali vari. L’attesa alle docce (sei: pochine) e l’assembramento alla postazione dove si può caricare il cellulare sono le due occasioni di socializzazione più proficue. Entrambe risultano piuttosto surreali, più la seconda che la prima: si torna a scoprire la presenza fisica degli altri soltanto quando le proprie propaggini tecnologiche sono ammonticchiate nello stesso posto. Gli americani, anche i più weird, sono sempre molto formali, e alla fine ti ringraziano per la conversazione: c’è davvero molta gentilezza.

La persona che più mi colpisce la conosco nell’attesa dell’esibizione di Solange Knowles, headliner della prima sera del festival nonché nome più pop della tre-giorni. È un ragazzo sulla trentina che si chiama Paul: un ex marine, mi dice, reduce dall’Afghanistan. Mi parla della sua esperienza di guerra, del suo ateismo, della sua convinzione che la dottrina del first mover in Tommaso d’Aquino sia in realtà una buona ragione per non credere in una trascendenza, e infine mi cita le Cosmicomiche di Calvino. La prima nota del concerto interrompe la nostra lista di parole nuove imparate leggendo Suttree di McCarthy. Ci salutiamo dicendoci “ci vedremo nei prossimi giorni”. Il posto è piccolo e il pubblico supera di poco il migliaio: capiterà senz’altro di ritrovarsi. E invece non succederà, nemmeno quando andrò a mangiare nel chioschetto dove preparano il catfish pescato da Suttree. Con il passare dei giorni inizierò a credere di essermelo immaginato.

Calvino batte Father John Misty

I palchi dove dalle tre del pomeriggio si succedono i musicisti sono soltanto due; nel canyon si trova un’altra postazione per i dj-set notturni, raggiungibile in una decina di minuti di passeggiata tra candele e luci fosforescenti che guidano verso la giusta direzione (la notte del deserto è sempre fredda e buia: l’Arizona non fa eccezione). I concerti migliori mi sono sembrati quelli sul palco più piccolo, un’abside affacciata su una cavea i cui gradoni poi digradano nell’erba. Julie Byrne venerdì pomeriggio suona il suo folk dolce ma irrobustito dalla sua voce profonda su un tappeto di uccellini cinguettanti. Il vento fa spesso riecheggiare le campane di bronzo appese agli alberi, sicché l’ambiente finisce per insinuarsi, durante i set più sommessi, tra gli strumenti e le voci, in un dialogo favorito dagli spazi da antica polis: la Byrne, accompagnata da violino e organetto, tra un pezzo e l’altro sorride e, per definire la bellezza di quel momento, usa l’aggettivo overwhelming. Soverchiante. L’equazione è facile: quando il musicista si emoziona, il pubblica lo sente e gli restituisce un’empatia raddoppiata, da cui un circolo virtuoso e una performance che non è più una qualsiasi.

Una cosa che mi commuove fin dalle prime esibizioni è il silenzio del pubblico americano, da cui gli italiani dovrebbero prendere umilmente lezione. Troppo spesso capita di assistere a concerti sfigurati dalle chiacchiere degli spettatori, che finiscono per distrarre e innervosire tanto chi sta sul palco quanto chi sta sotto: il circolo vizioso che manda tutto a catafascio. (Lascio stare le considerazioni sull’uso dei cellulari e sulla avvilente consuetudine a cui spesso capita di rassegnarsi di guardare il concerto attraverso il video dello smartphone di chi sta davanti: al Form fare foto o video è proibito, e sono pochissimi i non autorizzati a infrangere il divieto). Negli States il rispetto verso chi si esibisce è sacro, tanto che il disturbatore ha un nome specifico (heckler): di solito è colui che urla una frase mediamente faceta nel silenzio tra un pezzo e l’altro, o, se è particolarmente molesto, durante la performance. La lingua italiana non conosce un termine specifico per una figura che ci è d’altronde ignota: non essendoci mai il silenzio, non ci può essere un disturbatore. La molestia è generalizzata.

I concerti, che durano attorno ai 40 minuti tranne che per gli headliner, a cui è concessa un’ora, si succedono in un rimbalzo esaltante: i due minuti a piedi di distanza tra un palco e l’altro possono essere spesi facendo il percorso che costeggia Arcosanti affacciando sul canyon. L’effetto è un moltiplicatore di bellezza spesso quasi paralizzante. Alla fine, di esibizioni, ne perdo giusto un paio. Mitski elegante e spietata (tra i top), Father John Misty una combinazione tra un paraculo e un intrattenitore da cabaret, Future Islands energetici pur nella loro new wave in serie (menzione per il cantante, che trasforma i pugni che si dà continuamente sul petto all’altezza del cuore in un nuovo strumento), molto in armonia con il deserto Timber Timbre, Chelsea Wolfe sempre più metal, Moses Sumney dolcezza funerea in un falsetto smaterializzato tutto suo, Weyes Blood quasi belcanto italiano d’altri tempi in salsa psichedelica, SURVIVE tetragoni con quattro synth e drum machine a ricreare atmosfere da Stranger Things. Non delude Solange, Thundercat un po’ sì. Menzione per Kelsey Lu, ancora sconosciuta ma pronta per la ribalta: voce da brividi e violoncello messo in loop, per pezzi di una malinconia feroce.

Ma c’è un concerto che non posso liquidare in due parole, ed è quello di Phil Elverum, ossia Mount Eerie, e non lo posso fare semplicemente perché è stata l’esibizione più lacerante a cui abbia mai assistito. A inizio 2017 è uscito A Crow Looked at Me, scritto da Elverum nei giorni immediatamente successivi alla morte della giovane moglie, Geneviève Castrée, per un tumore al pancreas. Le canzoni del disco raccontano con l’evidenza cronachistica nuda e disarmata di chi non ha altro che il proprio dolore (e una figlia di pochi mesi) l’esperienza del lutto, la ferocia dei ricordi, la devastante spietatezza della quotidianità. Non credevo che Elverum avesse la forza di suonare quei pezzi di fronte a un pubblico, e lui stesso deve aver fortemente dubitato di essere in grado di farlo: «I wasn’t sure that I could bring so much sorrow in such a beautiful place», dice, tra una canzone e l’altra. Prima di iniziare i pezzi più tremendi si ripete da solo ok, e poi fa dondolare la gamba sinistra, come a darsi il coraggio di cominciare, sicché il concerto è in continuazione sul punto di collassare, di implodere per un eccesso di dolore, ma ogni volta che la sua voce si incrina in un leggero tremolio, un movimento scomposto del suo corpo riaggiusta la direzione, fino a portare ogni brano alla sua logica e inesorabile fine. Il fatto che Elverum suoni unplugged fa sì che alcune folate di vento si infilino dentro la cassa della chitarra, materializzando l’assenza che viene incessantemente evocata. A fine esibizione, metà del pubblico è in lacrime.

Un collaboratore del New Yorker, recensendo un recente concerto di Mount Eerie a Chicago, ha citato, come modello letterario, Knausgård; è un paragone che mi sembra legittimo. Il modo di macinare gli avvenimenti quotidiani in arte è il medesimo, tanto più che dalle righe dell’articolo pare che Elverum stia proseguendo questa operazione nei nuovi brani proposti di recente, uno dei quali chiaramente tematizza l’esperienza del Form Arcosanti – come se il suo unico modo per sopravvivere sia quello di trasformare in musica ogni avvenimento della sua vita, anestetizzandone il tormento. L’esito è una negazione dell’assunto su cui l’album si apre («Death is real / Someone’s there and then they’re not / And it’s not for singing about / It’s not for making into art. / When real death enters the house, all poetry is dumb»), che d’altronde si contraddice già nel momento in cui si esprime, e così davvero il senso di quel concerto sembrava esistere nella stessa dimensione di «salda provvisorietà» di Arcosanti. Mount Eerie ha cantato di fronte ai cipressi e al ciangottio degli uccelli: una cittadina dell’Arizona ma anche la scenografia di un camposanto.

Lezioni americane

È vero che un viaggio negli Stati Uniti è per prima cosa un attraversamento della memoria culturale, più o meno pop, i film, i libri, i fumetti, i telefilm, le canzoni. Pensandoci, nell’infinito viaggio di ritorno che mi rimbalza per 30 ore tra un non luogo e l’altro, devo riconoscere però che Arcosanti mi ha fatto venire in mente, soprattutto, le città invisibili di Calvino – ossia luoghi dell’immaginazione. La descrizione di Smeraldina, mi rendo conto più tardi, è uguale a quella che volevo dare di Arcosanti («la rete dei passaggi non è disposta su un solo strato, ma segue un saliscendi di scalette, ballatoi, ponti a schiena d’asino, vie pensili. Combinando segmenti dei diversi tragitti sopraelevati e in superficie, ogni abitante si dà ogni giorno lo svago d’un nuovo itinerario per andare negli stessi luoghi»). Nel 1972 Calvino sapeva già cosa sarebbe diventata la città di Soleri? Ne ha anticipato lo sviluppo? Ma non è Soleri, in realtà, ad aver anticipato Calvino? Dove sta l’utopia?

Prima della performance conclusiva di James Blake, il presidente della Cosanti Foundation ha letto il testo di un’altra città invisibile, Le città e il cielo 3, di fronte a un pubblico americano muto sotto il velarium cullato dall’ultimo vento della sera:

Chi arriva a Tecla, poco vede della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da cavalletti, le scale a pioli, i tralicci. Alla domanda: – Perché la costruzione di Tecla continua così a lungo? – gli abitanti senza smettere d’issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e in giù lunghi pennelli, – Perché non cominci la distruzione, – rispondono. E richiesti se temono che appena tolte le impalcature la città cominci a sgretolarsi e a andare in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce: – Non soltanto la città. Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l’occhio alla fessura d’una staccionata, vede gru che tirano su altre gru, incastellature che rivestono altre incastellature, travi che puntellano altre travi. – Che senso ha il vostro costruire? – domanda. – Qual è il fine d’una città in costruzione se non una città? Dov’è il piano che seguite, il progetto? – Te lo mostreremo appena termina la giornata; ora non possiamo interrompere, – rispondono. Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. – Ecco il progetto, – dicono.

Ecco perché mi sembrava di essere al centro di qualcosa.

Le immagini incluse nel reportage sono opera dell’autore.