I l mouse per computer ha due genesi, a seconda di come vogliamo raccontarne la storia: nel primo caso è la Apple di Steve Jobs a inventarlo e implementarlo nel suo Mac; nel secondo, più complicato e veritiero, Jobs lo copia da un aggeggio a tre bottoni prodotto alla fine degli anni Sessanta dal Palo Alto Research Center della Xerox.

Non si tratta di un vero e proprio furto, quanto di un processo che ha caratterizzato da sempre la Silicon Valley, l’altissima densità di aziende e imprenditori impegnati in un tessuto fittissimo, in cui le idee circolano libere, spesso passando da persona a persona in modo non del tutto trasparente. La corsa all’innovazione è fatta anche di questo, di idee ispirate da altre persone o, come dimostra l’invenzione del telefono, di risultati simili raggiunti da più persone allo stesso momento. È un fenomeno culturale, un’energia che scorre invisibile tra le persone, e da sempre anima l’enorme macchina del progresso.

Negli ultimi decenni, però, il progresso digitale ha generato una manciata di aziende gigantesche che hanno accumulato un potere senza precedenti in una piccola porzione del globo (i dintorni di San Francisco in California e poche altre metropoli negli USA). Tale concentrazione sta spingendo gli analisti a chiedersi se non sia il caso di spezzettare, con manovre guidate dall’anti-trust, aziende come Google (New York Times), Amazon (Il Washington Post, di proprietà del fondatore e CEO di Amazon stessa), tutti i suddetti giganti (Bloomberg Businessweek); o quantomeno di regolarizzare il mercato dei dati su cui queste basano il loro business (The Economist).

Gli articoli citati sono tutti usciti negli ultimi mesi, a supporto di un crescente timore attorno allo strapotere anche politico di queste aziende. Le quali sembrano già oggi in grado di distruggere i meccanismi basilari della concorrenza imprenditoriale, schiacciata dal peso dei cosiddetti GAFA, i cavalieri dell’Apocalisse: Google, Apple, Facebook e Amazon. Per capire i motivi alla base di questi timori, prendiamo in esame gli ultimi mesi di due aziende molto diverse tra loro: Snap e Blue Apron.

Google, Apple, Facebook e Amazon sembrano già oggi in grado di distruggere i meccanismi basilari della concorrenza imprenditoriale.

Snap è l’azienda alle spalle di Snapchat, social network fondato nel 2010 e di grande successo tra i giovani americani, nato per favorire lo scambio di messaggi, foto e video che si autodistruggono dopo essere stati visualizzati. Nel 2013 vi si sono aggiunge le Snapchat Stories, un tipo di contenuto che poteva essere visto da tutti gli amici: un successo che ha attirato l’attenzione di Google (che nel 2016 ha offerto più di trenta miliardi di dollari per l’azienda, invano) e, soprattutto, Facebook, che dal 2012 ha provato ad assorbirla.

Falliti i tentativi di conquista, Facebook è passato all’azione un anno fa, proponendo la sua risposta alle Storie su Snapchat: le Storie su Instagram prima e, a seguire, su Facebook e Whatsapp, ovvero tutti i vassalli di proprietà del gigante. Quella delle Storie di Snapchat è stata la clonazione di un prodotto fatta senza nemmeno provare a sembrare originali o cercare un’interpretazione propria di un’idea altrui. Il clone ha preso tutto dell’originale: l’interfaccia, i bottoni, le icone, persino i filtri e gli effetti con cui aggiungere orecchie da cagnolino o trucco facciale ai selfie.

A un anno dall’operazione è già tempo di bilanci, e il verdetto è chiaro: Facebook ha vinto. Ad oggi Instagram Stories ha 250 milioni di utenti contro i 160 milioni di Snapchat, i cui utenti sono in declino, le cui star stanno passando alla concorrenza e il cui valore in borsa, dallo scorso marzo, è crollato. Non vogliamo con questo annunciare la morte dell’applicazione (che anzi continua a innovare con prodotti come gli occhiali Spectacles e la Snap Map), quanto sottolineare la potenza di fuoco di Facebook, che proprio lo scorso luglio ha annunciato di avere due miliardi di utenti attivi mensili.

Uno sguardo a questo grafico aiuta a dipingere il quadro generale: di tutti i più grandi social network, solo il cinese WeChat e il googliano YouTube non sono di proprietà di Facebook. Quanto ai prodotti minori, Twitter e il citato Snapchat, la differenza in termini di dimensioni è lapalissiana.

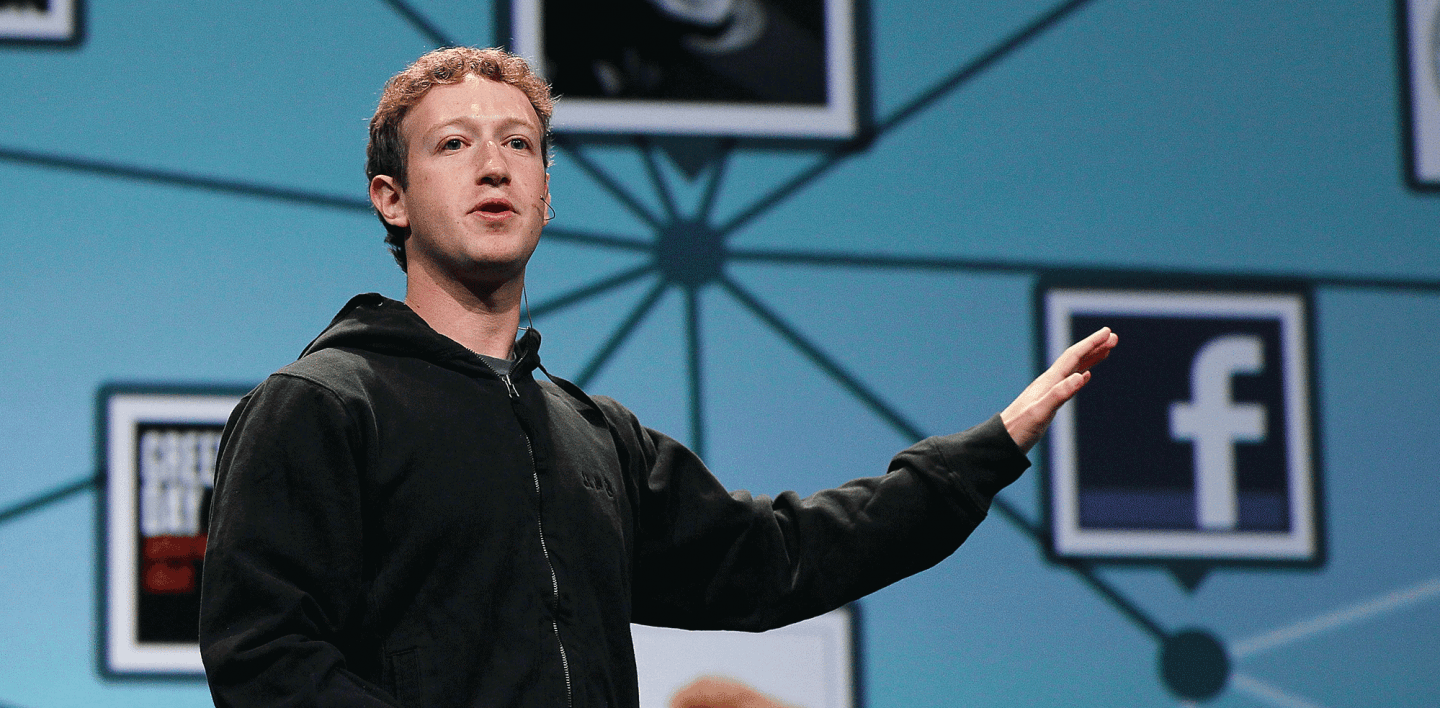

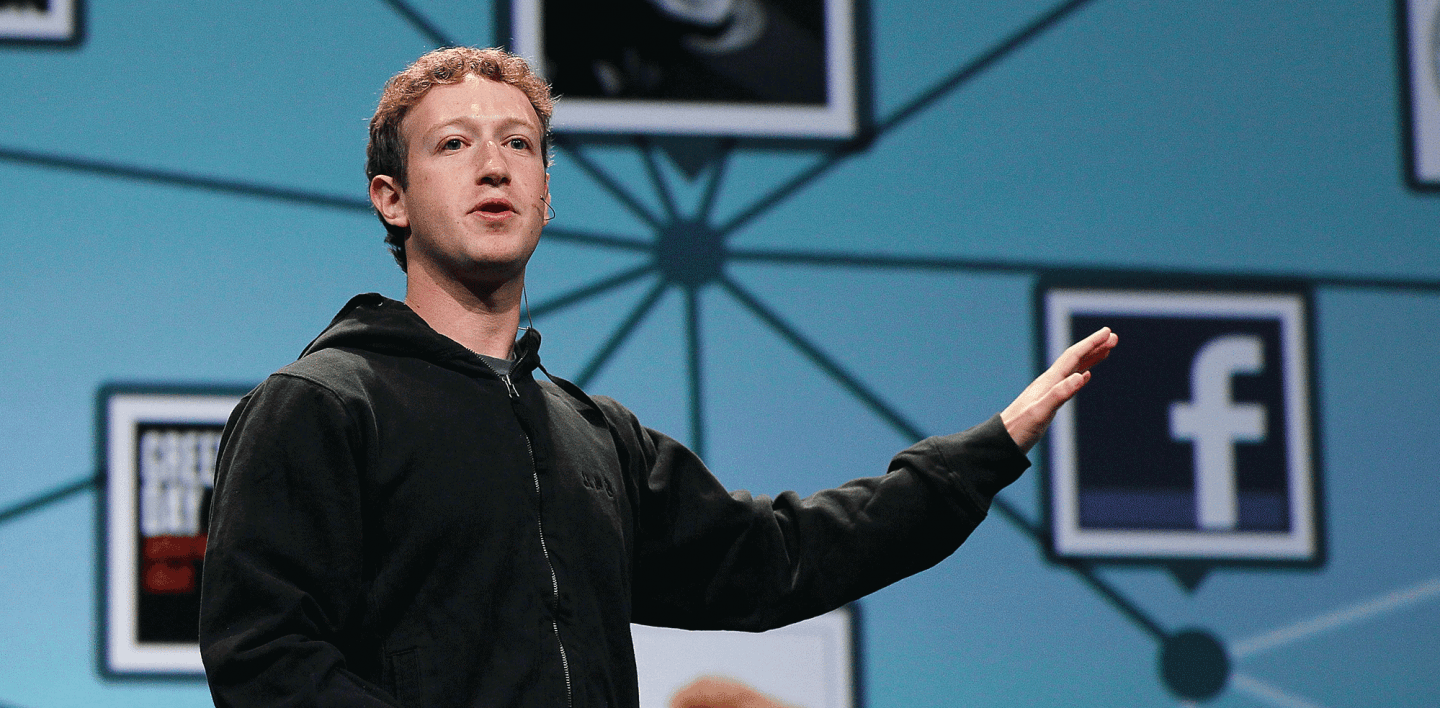

La condotta di Zuckerberg sembra stridere con l’animo disruptor che ha caratterizzato la Silicon Valley nei decenni passati: un luogo in cui chiunque poteva provare a “cambiare il mondo”.

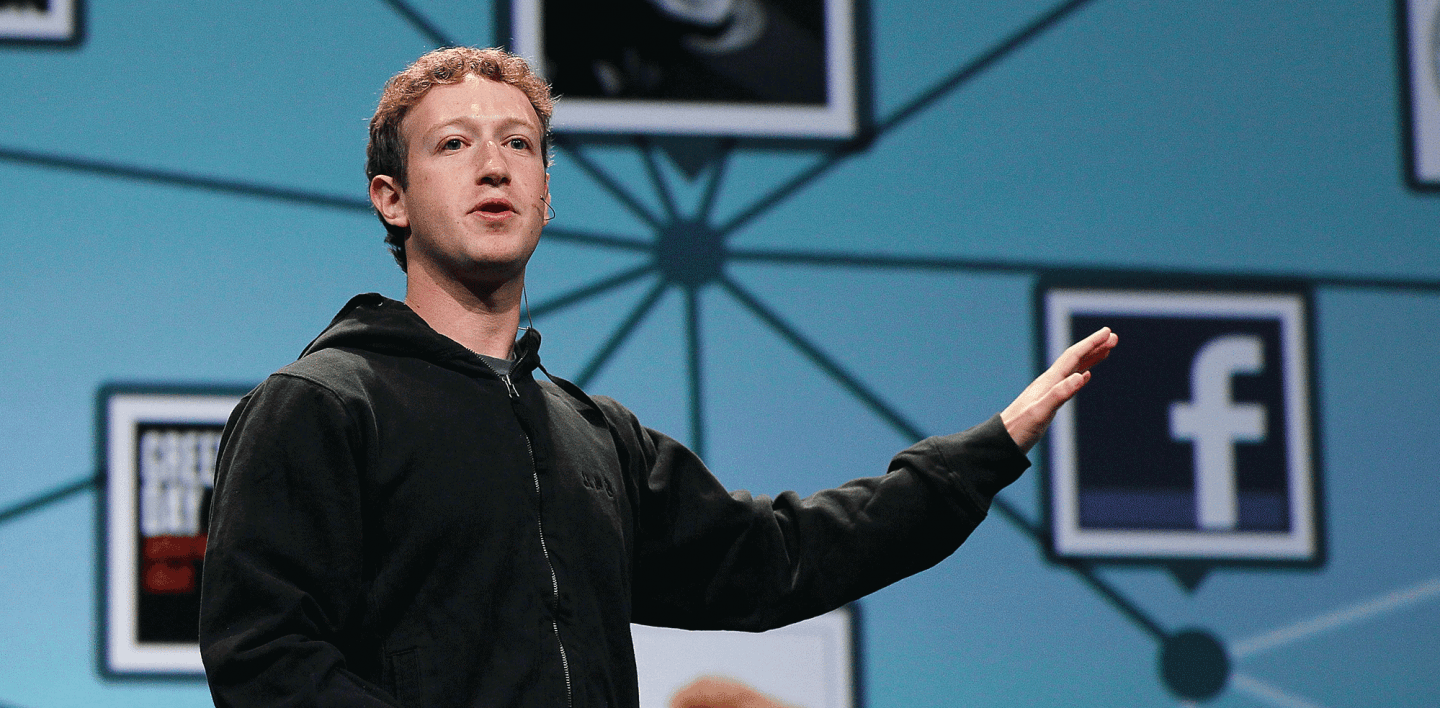

Come ha scritto Tim Wu, docente della Columbia Law School nel suo libro The Attention Merchants, “Facebook è una società con un tasso di inventiva estremamente basso in rapporto al suo successo”. In un recente memo fatto circolare da Zuckerberg all’interno della sua azienda, il CEO ha chiesto ai suoi dipendenti di “non essere così orgogliosi da non poter copiare”, frase diventata presto uno slogan non ufficiale dell’azienda, come ha scritto il Wall Street Journal. Sempre secondo il quotidiano, Zuckerberg avrebbe un asso nella manica nella caccia alla next big thing da incorporare o copiare: Onavo, una start up israeliana acquisita nel 2013 che permette di analizzare il comportamento degli utenti e di capire cosa fanno con i loro telefoni. In tal modo Facebook ha potuto conquistare Whatsapp per “appena” 19 miliardi di dollari (soffiandolo al gigante cinese Tennant approfittando della malattia del suo CEO, come si è scoperto recentemente) e cogliere sin da subito il potere che Snapchat ha tra i suoi utenti.

A questo punto, immaginate di essere un giovane imprenditore con una buona idea. La sviluppate, trovate degli investitori e un business model: quanto tempo passerà prima dell’inevitabile offerta d’acquisto da parte di uno dei GAFA? E quanto vi converrà rifiutarla, nella speranza di trasformare la vostra azienda in uno di quei temibili giganti nel giro di qualche anno? Sempre meno, per non correre il rischio di diventare inutili e obsoleti come è successo a Meerkat, applicazione pioniera del settore livestreaming condannata all’oblio dalla creazione di un servizio uguale da parte di Facebook. La condotta di Zuckerberg sembra quindi stridere con l’animo ribelle e disruptor che ha caratterizzato la Silicon Valley nei decenni passati: un luogo in cui chiunque poteva provare a “cambiare il mondo” e diventare ricco. Ora Zuckerberg – e tutti i GAFA – sembrano voler fungere da gatekeeper, un atteggiamento che secondo alcuni “sta uccidendo la Valley”: “un settore che un tempo era esuberante e dinamico e ora appare sempre più monopolistico”.

Passiamo ora a un altro gigante alle prese con un prodotto minore e innovativo. Blue Apron è un’azienda nata nel 2012 divenuta presto la leader dei kit da pranzo consegnati a domicilio. I suoi utenti pagano per un certo numeri di pasti alla settimana e ricevono una scatola con tutto il necessario per cucinare pranzi piuttosto raffinati. Quello dei “meal kit” è un settore in crescita in cui operano aziende come HelloFresh, Green Fresh e Plated. Lo scorso luglio Blue Apron si è quotata in borsa, con la rituale giornata celebrativa di un brand giovane che sembrava destinato a portare la disruption nelle nostre tavole.

L’internet feudale è diviso in una manciata di centri di potere, un’oligarchia tecnologica che tollera a fatica diversità o nicchie.

Prima di raccontarvi il resto della storia, facciamo un passo in avanti: a poche settimane dall’entrata nell’indice Nasdaq, Blue Apron è stata definito il titolo con la peggior performance dell’anno, tra le aziende delle stesse dimensioni. Che è successo?

È bastato un brevetto a soffocare lo slancio della start up, un brevetto registrato da Amazon a inizio luglio con cui l’azienda entrava nel mondo dei meal kit. Una notizia roboante, specie perché preceduta di appena un mese dall’acquisto di Whole Foods – catena di supermercati di frutta e verdura – per 13,7 miliardi di dollari da parte del gigante. Un’enorme catena di negozi, più un kit da pranzo più l’incalcolabile peso di mercato di Amazon e del suo piano Amazon Prime: tanto è bastato agli investitori per perdere qualsiasi speranza nei confronti di Blue Apron.

Né Snapchat né Blue Apron sono spacciate. Come dimostra il primo grafico, forse le Instagram Stories lasceranno a Snapchat un pubblico minore, una nicchia di mercato. Ma l’internet feudale, come lo ha definito l’esperto di cybersicurezza Bruce Schneier, è diviso in una manciata centri di potere, un’oligarchia tecnologica che tollera a fatica diversità o “nicchie”. Qualora riuscissero a sopravvivere, comunque, la tendenza in corso rimane preoccupante, con la fine di quell’innocenza, di quell’eleganza che costringeva i pesci grandi a ispirarsi ai pesci piccoli – senza esagerare, però. Per questioni di immagine, certo, ma anche di orgoglio. E sappiamo già cos’è l’orgoglio, secondo Mark Zuckerberg: è quella cosa che non ti permette di copiare gli altri in santa pace.