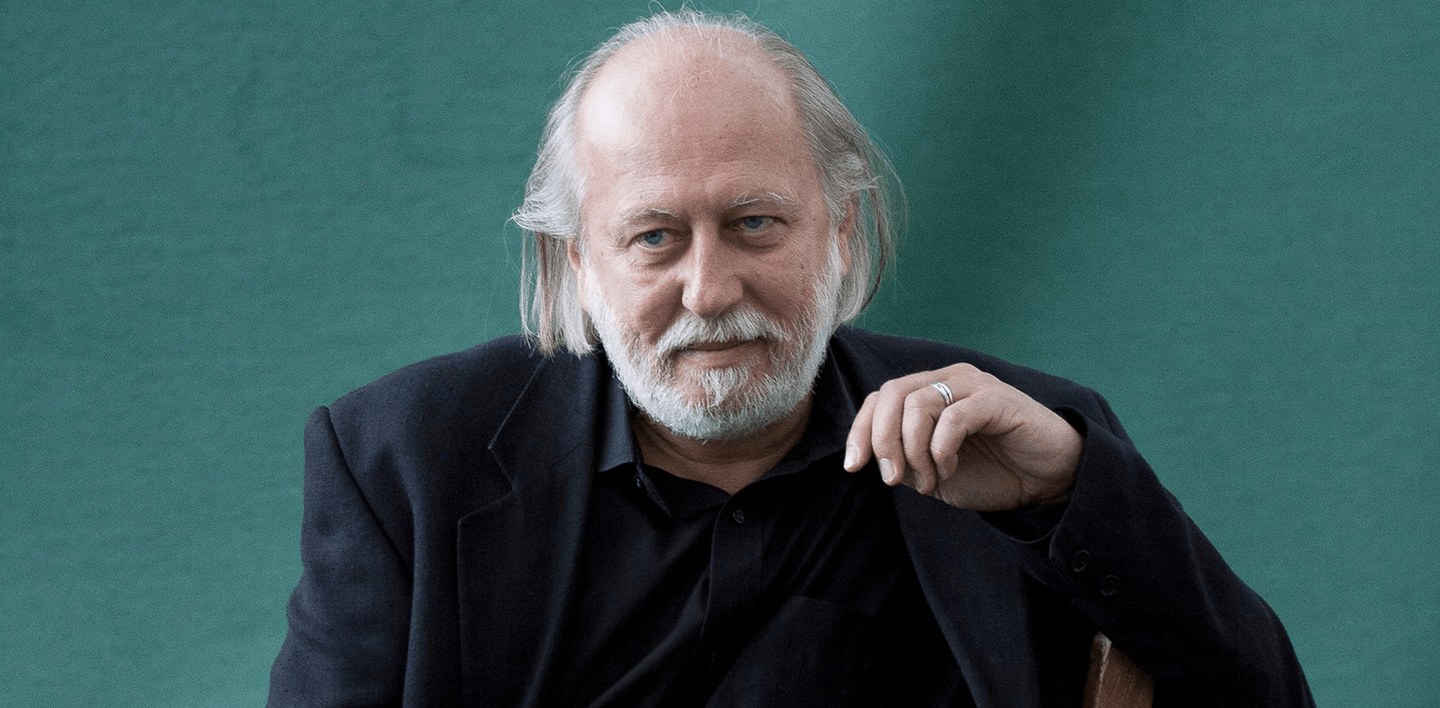

N ella hall dello storico albergo fiorentino in via Porta Rossa, dove alloggiava come finalista del prestigioso Premio Von Rezzori, la persona che incontro per prima è la sua traduttrice, Dora Varnai. La squadro subito: vorrei chiederle come ha fatto a tradurre Satantango, un libro ipnotico, senza fiato, che immagino difficilissimo anche in ungherese – non conoscendo la lingua è per me un miraggio ancor più grande. Soprassiedo. Dora è molto disponibile, e si offre per l’occasione come interprete. Poco dopo arriva anche il nostro autore, i lunghi capelli bianchi, lo sguardo glaciale, ma affabile, la voce pacata: lui stesso come i suoi libri, un lungo ininterrotto discorso, penso.

Ho conosciuto Krasznahorkai come autore con Satantango solo un anno fa, il suo nome era flebilmente associato a Bela Tarr, regista apprezzato ma mai tanto amato. Quel romanzo l’avevo preso in un’edizione americana, costellata di citazioni in copertina come fosse la custodia di un film: roboanti commenti di Susan Sontag – che in realtà come Zadie Smith si concede un po’ a tutti… – e poi uno dei miei alfieri, W. G. Sebald. Non potevo trascurare un romanzo con un apprezzamento di Sebald, il quale rimandava a sua volta a Anime morte di Gogol’, in assoluto uno dei romanzi che ho più amato e riletto. Il tempo libero estivo aveva permesso una lettura di Satantango in inglese che così come il suo stile scorreva di parola in parola dando l’idea di una sorta di dormiveglia liturgico: una musica dissonante e oscura che si ascolterebbe nella kocsma del romanzo, la bettola sdrucita e cigolante, innaffiata di pálinka, coi suoi personaggi depravati e straccioni che si accoppiano o azzuffano tra di loro. Quella bettola che è il cuore della comunità ungherese senza speranza del romanzo, allarmata e eccitata ad un tempo dall’avvento di un falso messia, Irimías, e del suo sgherro Petrina. Un romanzo che mi ricordò da un lato un Beckett senza algebra e più numinoso, e un Gombrowicz senza troppa canzonatura, che danzava come attorno a un gorgo scuro, con la sua struttura tanguera, di sei capitoli-passi avanti e sei capitoli-passi indietro, fuga da qualcosa di stabile e terribile a un tempo.

Oggi, all’incontrarlo, sono interessato prima di tutto a capire il rapporto di questo Krasznahorkai veneratissimo negli Stati Uniti e in Germania, con la letteratura ungherese a lui coeva o precedente – lui che oggi in Europa ha rilanciato assieme ad altri (penso a Enard, a Volodine, penserei a Bolaño se fosse ancora tra noi) un’idea di romanzo complesso, massimalista per stile e trame, di contro alla voga minimalista spesso legata all’autofiction. “Qual era il contesto nel quale esordivi con Satantango negli anni Ottanta? Come era la letteratura magiara, e come si relazionava col romanzo europeo?”, gli domando. E lui parte da lontano: mi descrive un contesto ungherese novecentesco molto fosco e chiuso, rispetto all’Occidente letterario, “con pochi casi isolati di apertura negli anni Ottanta”, che poi si rischiarerà solo negli anni Settanta “con autori come Nádas e Esterházy.”

“Ma quello che io ho voluto fare con Satantango”, aggiunge, “non ha però seguito quei due. Quelli che io ho trovato come vicini al mio tipo di scrittura erano autori europei e soprattutto americani. Non potrei però nominare un autore, un’opera” – sebbene basterebbe pensare al suo legame ricorrente con Kafka, e ad altri autori che qui di seguito spunteranno – “piuttosto posso dire questo: che un tramonto senza speranza è stato molto più importante di qualsiasi autore. Quei tramonti che ti fanno capire che domani il sole non sorgerà.” E questa frase, che pare una dichiarazione di poetica, ti dichiara l’operazione di straniamento di Satantango: opera tutt’altro che realista, ma che ha il potere di scavare, senza sovrastrutture ideologiche né ansie epigoniche, nella realtà ungherese, come sanandola dal proprio letargo comunista.

In un mondo di violenza e distruzione, di guerra e guerra, la ricostruzione poetica è un atto utopico ed etico ad un tempo.

“Assieme a quei tramonti disperati”, continua l’autore nella sua docile parlata, “ho frequentato direttamente le bettole di Satantango, osservando gli sguardi dei miei personaggi pressoché tutti ubriachi”. Parto da quegli sguardi per ragionare sul rapporto tra le piccole collettività insidiate e la condizione di chiusura odierna del panorama europeo e proprio ungherese rispetto all’invasione migratoria. D’altronde, anche nei suoi romanzi si parla di barbagli quotidiani di violenza improvvisa, di strappi del caos che generano richieste di ordine a tratti totalitarie – penso a Melancolia della resistenza (del 1989), nel quale la vita in decadenza o d’apocalisse permanente di una cittadina ungherese non viene tanto interrotta da un presunto messia, quanto dall’arrivo di un circo, la cui unica attrazione è una gigantesca balena imbalsamata.

Krasznahorkai fin da subito mi chiarisce come non si debba però trovare un messaggio politico nei suoi libri, dice che i suoi libri “non hanno mai avuto effetti politici, non sono reazione verso qualcosa di necessariamente politico”, tuttavia “è vero che in quasi tutti c’è una struttura chiusa che riceve un input dall’esterno”, o meglio che lo invoca, in una specie di speranzoso “richiamo della comunità verso qualcosa che la sovverta”. Questo almeno nei soprammenzionati romanzi, perché già in Guerra & guerra (1999) la dinamica d’entropia spezzata, allegoria del rapporto tra anomia e coercizione, è differente, e detta un’apertura verso la dislocazione e le ambientazioni alterne alla patria dei primi libri: nel romanzo del 1999 è New York che accoglie il protagonista Korim e il suo manoscritto antico e astruso da ricopiare, mentre gironzola per la Grande Mela, ma si pensi anche al recente romanzo-raccolta Seiobo There Below (2008) di prossima uscita in Italia per Bompiani, la cui struttura è ancora una volta ricercata, basandosi sulla serie di Fibonacci, e che raccoglie storie di personaggi apparentemente legate solo tematicamente tra loro – il mistero della creazione, l’ispirazione artistica, l’epifania inquietante del sacro legato all’esperienza estetica (molto spesso italiana, ma anche orientale) e al viaggiare turistico, paiono i leitmotiv di questo libro, ambientato tra Perugia, Venezia, il Giappone, la Spagna…

Il nostro dialogo vira naturalmente verso altre influenze non europee. Parlando di balene come quella di Melancolia della resistenza, non posso che menzionare il recente Manhattan Project, un libro fotografico che ha per soggetto lo stesso Krasznahorkai alla ricerca della vita di Melville a New York, durante un periodo in cui l’ungherese è stato fellow della Public Library. Mi racconta come all’inizio degli anni Novanta abbia “vissuto a NYC nella cerchia di Allen Ginsberg e frequentato musicisti come David Byrne e cineasti come Jonas Mekas.” Di Melville mi dice poi:

l’ho ritrovato quando sono usciti i miei libri negli Stati Uniti… Mi è tornato in mente che avevo letto Melville, la versione estesa di Moby Dick, non quella per ragazzi. Ma volevo focalizzarmi proprio sulla figura dell’autore. Mi ha sempre incuriosito la sua vita, il lavoro d’impiegato, il fatto che fosse stato emarginato dalla comunità letteraria proprio per il suo capolavoro. Quindi ho rifatto più volte a piedi il percorso di Melville da casa all’ufficio e ho scoperto che ci sono state altre persone ossessionate da questo percorso, come ad esempio Malcom Lowry.

Lowry infatti ricerca la strada di Melville attraverso le ossessioni del protagonista di Lunar Caustic. E da Melville – in un vero e proprio pellegrinaggio che parte dalla sua scrivania ad Arrowhead – all’ospedale psichiatrico di Bellevue, dove venne curato Lowry, quasi per una strana coincidenza Krasznahorkai è giunto al PS1 del Moma: qui viene folgorato da una mostra sull’opera dell’architetto Lebbeus Woods: “il terzo elemento della mia ricerca è diventato all’improvviso lui, i cui progetti non sono mai stati realizzati, ma che ho trovato subito straordinario. Un genio architettonico e filosofico, che tratta l’apocalisse non come tema di futurologia. Perché per lui noi stiamo già vivendo nell’apocalisse, e le sue architetture parlando di questo”.

L’attrazione per Woods è coerente: in un mondo di violenza e distruzione, di guerra e guerra, la ricostruzione poetica è un atto utopico ed etico ad un tempo, un atto creativo che si attende nei primi romanzi e si vaticina negli ultimi di Krasznahorkai – Woods ha lavorato a lungo sulla devastazione di Sarajevo negli anni Novanta, o sul rapporto tra San Francisco e il terremoto, disegnando strutture che sembrano come le ferite della devastazione stessa, ma che risorgono integrandosi come tensostrutture e vele con le vecchie architetture, rendendole abitabili. “Sono andato così a vedere come viveva Woods a Manhattan”, prosegue l’autore, “e ho scoperto che faceva un percorso fisso quadrangolare che intersecava quello di Melville. Il libro Manhattan Project è come il reportage fotografico delle intersecazioni dei percorsi di Melville, Lowry e Woods, ed è preparatorio alla mia novella Spadework for a Palace, che uscirà presto”.

Non un romanzo, ma una novella, Spadework for a Palace, un libro che mi aspetto ricco di suggestioni utopiche e di follia. Incalzato da questa novità, ricordo che Krasznahorkai è autore di eccellenti racconti come quelli che usciranno a novembre per New Directions (The World Goes On è il titolo della raccolta, uscita in Ungheria del 2013) – nonché di racconti che divengono dei veri e propri libri d’arte o libri-oggetto come Animalinside o The Bill. For Palma Vecchio, at Venice, dialogo erotico con il pittore italiano, composto da una sola lunghissima frase lunga 14 pagine spezzata da conturbanti dettagli delle opere del veneziano. Da poco usciti in traduzione inglese ed in unico e volume anche i gemellari racconti The Last Wolf e Herman, di cui il primo presenta la tipica struttura a lunghissima unica frase, dentro la quale il narratore pare come intrappolato.

“Che tipo di relazione sussiste tra lo scrivere romanzi e lo scrivere racconti per te?”, così gli chiedo. “La vera differenza per me è che il racconto o la novella hanno di solito un unico narratore. E si compongono quasi sempre su un’unica frase, molto intensiva, focalizzata su di un argomento. In un romanzo, i punti focali sono molteplici, sebbene non infiniti. La novella è come un prelievo di mondo, ma quando si fa una scansione completa del mondo ecco un romanzo.” L’unica frase lunga ininterrotta può anche essere considerata un vero e proprio ideale di poetica, e l’autore concorda. E aggiunge una precisazione spiazzante:

In entrambi i generi sono i personaggi fittizi che in qualche modo mi chiedono di essere trasportati nella realtà. Questo traghettare di personaggi avviene attraverso le parole. Quando il libro è fatto questi personaggi sono per me reali, non più fittizi. Dante che visita Paradiso, Purgatorio e Inferno non è per me un personaggio fittizio, come lo è il principe Myškin. Forse è una roba folle, ma per me è così. Dante è qua fuori ancora che si aggira per Firenze.

Parlare di Dante mi permette di ritornare indietro, quasi di chiudere da dove siamo partiti, proprio da dove siamo, Via Porta Rossa, Firenze, dimenticando per un attimo di essere molestati dai turisti dalle menti vaporizzate, che arrivano sudati nella hall, le loro guide sottobraccio, e con i loro bisbigli entrano nella registrazione. Faccio notare all’autore che, oltre ad un riferimento ad un’opera di Mario Merz in Guerra & guerra, una certa attrazione per l’Italia della pittura, dell’arte rinascimentale è manifesta, e ne sono esempi il Filippino Lippi, il Belliniano e il Perugino che troviamo in tre storie di Seiobo. Cito due artisti che hanno fatto dell’Italia una vertigine di icone e viaggi: Tarkovskij e Sebald. Il primo infatuato dalla Toscana, dell’arte di Leonardo (si pensi a Nostalgia e Sacrificio), il secondo che non solo ritrae proprio il fantasma di Dante girovagante a Vienna in una delle sue Vertigini, ma che offre in quello stesso libro fughe ed equivoci nel Nord Italia, tra Venezia, Milano e Verona.

A Krasznahorkai s’illuminano gli occhi: “è proprio Tarkovskij” mi dice, “che ha mostrato che noi dell’Est potevamo trovare una via creativa in Italia. A scuola in Ungheria ho studiato il latino, e il Rinascimento italiano è stato sempre il mio grande amore. Quando sono in Italia è come se mi avessero dato una botta in testa, perché da ogni parte mi arriva un’influenza fortissima”, appunto una vertigine inquietante. E per quanto riguarda Sebald: “siamo stati molto amici ma stranamente non abbiamo mai parlato della comune passione dell’Italia. Abbiamo avuto però conversazioni molto interessanti sugli artisti senza radici, soprattutto sul non avere radici, una libertà bella ma anche difficile da sopportare.” Ed è forse proprio una riflessione sulla ricostruzione di radici sradicate, seguendo Woods, che possiamo aspettarci da un libro come Spadework, un lavoro di scavo, di ambientazione americana, ma come ogni libro di Krasznahorkai legato profondamente alla radice europea.

Ringrazio il Premio Von Rezzori e l’editore Bompiani, nonché la traduttrice Dora Varnai, per avermi concesso quest’incontro con Laszlo Krasznahorkai durante le giornate del Premio.