N on si capisce bene perché ma la formula “i cento giorni” sembra ripetersi meccanicamente in ogni paese, senza troppe variazioni linguistiche, a ogni elezione di una carica esecutiva. Nell’ultimo mese, la formuletta “i cento giorni” ha spesso attraversato gli schermi più o meno estesi che utilizziamo per rappresentare quello che qualche barocco avrebbe chiamato l’immagine del mondo. Per una curiosa coincidenza, infatti, “i cento giorni” di Macron hanno fatto da coda a quelli di Trump e al loro infinito corteggio di articoli ed editoriali. Commentando le reazioni ambivalenti dello stesso presidente statunitense a questa strana ricorrenza, un osservatore attento si domandava “ma ha senso questa cosa dei cento giorni?”

L’enigma dei “cento giorni”

L’interesse giornalistico attuale per gli eventi e le ricorrenze e la continuità contemporanea tra comunicazione e politica non sono però delle spiegazioni sufficienti per capire l’onnipresenza di questa formula. La profondissima riforma strutturale dell’organizzazione economica e statale statunitense che viene ricordata come New Deal deve quasi tutto a una comprensione strategica dell’esercizio del potere nei primi cento giorni. Il neo-eletto presidente Franklin D. Roosevelt li scandì con l’approvazione sistematica di una serie di leggi concepite in stretta collaborazione con un gruppo di alti funzionari appositamente nominati in seguito nei posti chiave dell’amministrazione e nella ricerca della collaborazione col Congresso.

Se “i cento giorni” sembrano il periodo necessario per dare l’impulso a un nuovo corso politico, essi sembrano rappresentare anche il periodo entro i quali si decide della possibilità dell’impresa. Il giovane imperatore Guangxu fu costretto ad abbandonare il soglio imperiale proprio per il fallimento del suo progetto di riforma dell’organizzazione tradizionale imperiale, quando con un colpo di Stato diretto dall’imperatrice Cixi, il suo consigliere, il teorico politico Kang Youwei, fu brutalmente licenziato e costretto all’esilio. Il loro tentativo di modernizzazione del sistema politico cinese, cominciato l’11 giugno 1898 finirà il 21 settembre dello stesso anno e passerà ironicamente alla storia come “la riforma dei cento giorni”.

“I cento giorni” sembrano insomma indicare un sistema implicito della temporalità che scandisce i rituali di successione a una nomina esecutiva in un sistema politico stabile. In essi si può intravvedere la promessa di un’arte della divinazione che indovini i segni dell’evoluzione futura nell’esperienza di governo appena passata.

Il cortocircuito e la macchina dello Stato

I concetti politici sono quasi sempre dei cortocircuiti. Il loro scopo è di riassumere i processi che definiscono degli intricati sistemi di trasformazioni in un solo paragrafo, in una sola parola persino. Per questo, però, vanno maneggiati con cautela.

Se “i cento giorni” sembrano il periodo necessario per dare l’impulso a un nuovo corso politico, essi sembrano rappresentare anche il periodo entro i quali si decide della possibilità dell’impresa.

La parola Stato, nella sua banalità, è forse uno dei cortocircuiti più formidabili della storia delle idee politiche. In poche sillabe designa un macchinario costituito da un sistema abbastanza lineare di distribuzione di responsabilità articolato su istanze molteplici e gerarchiche che riposa però su un concetto mostruosamente complicato e che soltanto grazie a un lento lavoro di scavo e di salti improvvisi si è ridotto a un’idea apparentemente immediata: quella di interesse pubblico, di espressione della volontà generale.

Per farla (molto) breve: se non contravviene al principio di interesse pubblico, l’azione statale è sempre legale. L’interesse pubblico fornisce la giustificazione al funzionamento del macchinario statale, ne è il criterio di legalità o, come già pensava uno dei padri della teoria della Repubblica, il monarchico Jean Bodin, ne è la sua “essenza”. Che in francese essenza si dica essence, cioè al contempo essenza e benzina ci mette sulla buona strada per capire il funzionamento di questa macchina.

L’overdose elettorale e il premio di legalità

Ora, che cosa avviene a questo macchinario che funziona grazie alla circolazione della volontà generale durante un’elezione in cui un altro tipo di volontà si esprime attraverso il suffragio universale diretto ? Cosa succede quando improvvisamente i sondaggi, per una volta, devono tacere e il corpo elettorale parlare? L’espressione della volontà elettorale, categoria fondamentalmente distinta dalla volontà generale, scombina il funzionamento normale e legale dello Stato. Abituato alla circolazione di un certo tipo di sostanza (la volontà generale) l’ordine istituzionale si trova così obbligato ad assorbirne un’altra tagliata diversamente (la volontà elettorale) e in enorme quantità. Alla lettera, in fondo, con la nomina di un esecutivo al suffragio universale diretto, lo Stato va in overdose.

L’interesse pubblico fornisce la giustificazione al funzionamento del macchinario statale o, come già pensava Jean Bodin, ne è la sua “essenza”.

Questa improvvisa manifestazione immediata della volontà finisce per produrre un’eccedenza di legalità. Il presidente eletto può di fatto prevalersi dell’espressione immediata del corpo elettorale, disponendo così di un “premio politico”, che può portarlo, paradossalmente, a cambiare la configurazione dello Stato. Un giurista tedesco controverso, in un testo dalla ricezione ambivalente, in questo “paradigmatico della storia delle sue ulteriori letture”, scriveva : “Colui che ottiene il 51% dei voti può rendere il restante 49% illegale, la sua maggioranza cessa d’essere solo un partito, diventa lo Stato”.

Secondo molti, tra cui gli autori di un fumetto di successo che immaginava i primi “cento giorni di Marine Le Pen”, il rischio della vittoria del Front National all’elezione presidenziale risiedeva precisamente nella disponibilità di questo “premio politico” che rimane difficile da descrivere in modo formale, ma di cui non possiamo più dubitare dell’efficacia. Tolte certe piccole variazioni dovute alla differenza degli ordinamenti istituzionali, per ogni nuovo presidente eletto a una carica esecutiva col suffragio universale è, infatti, sempre possibile rimpiazzare nei primi cento giorni del suo governo vari funzionari pubblici, occupare posizioni nell’amministrazione, intervenire nello spazio mediatico, persino proporre di cambiare il tipo di orientamento generale dello Stato. Le prime misure prese dal presidente neo-eletto d’altra parte sono spesso seguite in modo molto diverso dai media che, spesso, assumono una posizione di aspettativa creata per l’appunto dalla riflessività della formula “i cento giorni” e dall’opinione che attribuisce un valore alla scelta maggioritaria.

I cento giorni di Macron e l’uso del premio

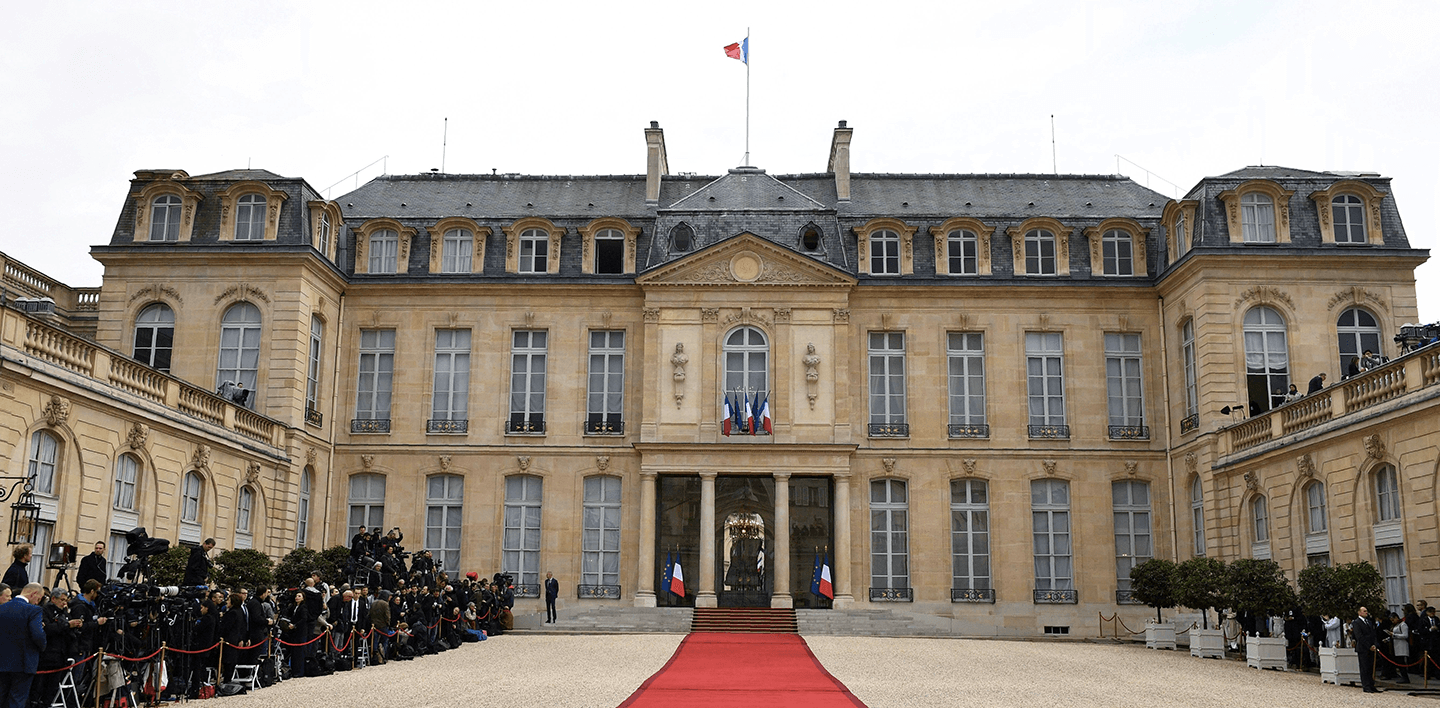

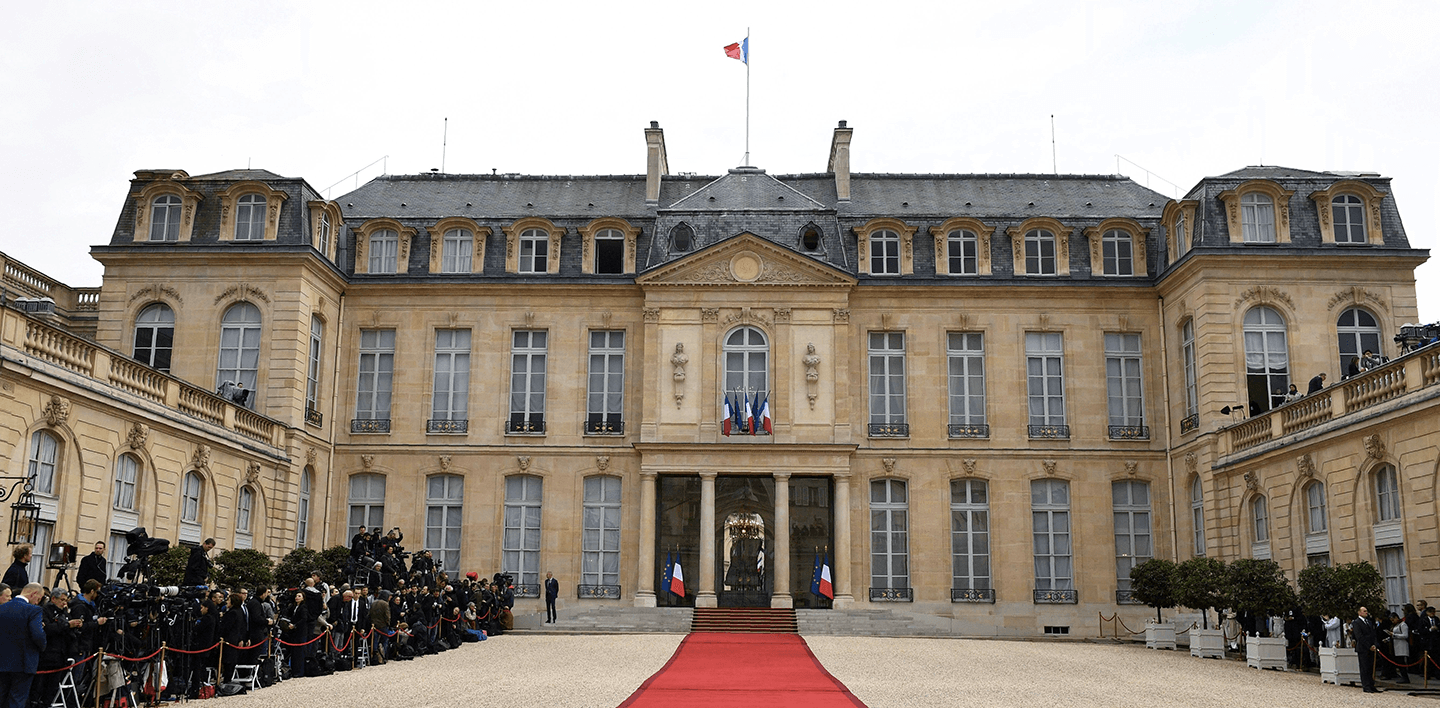

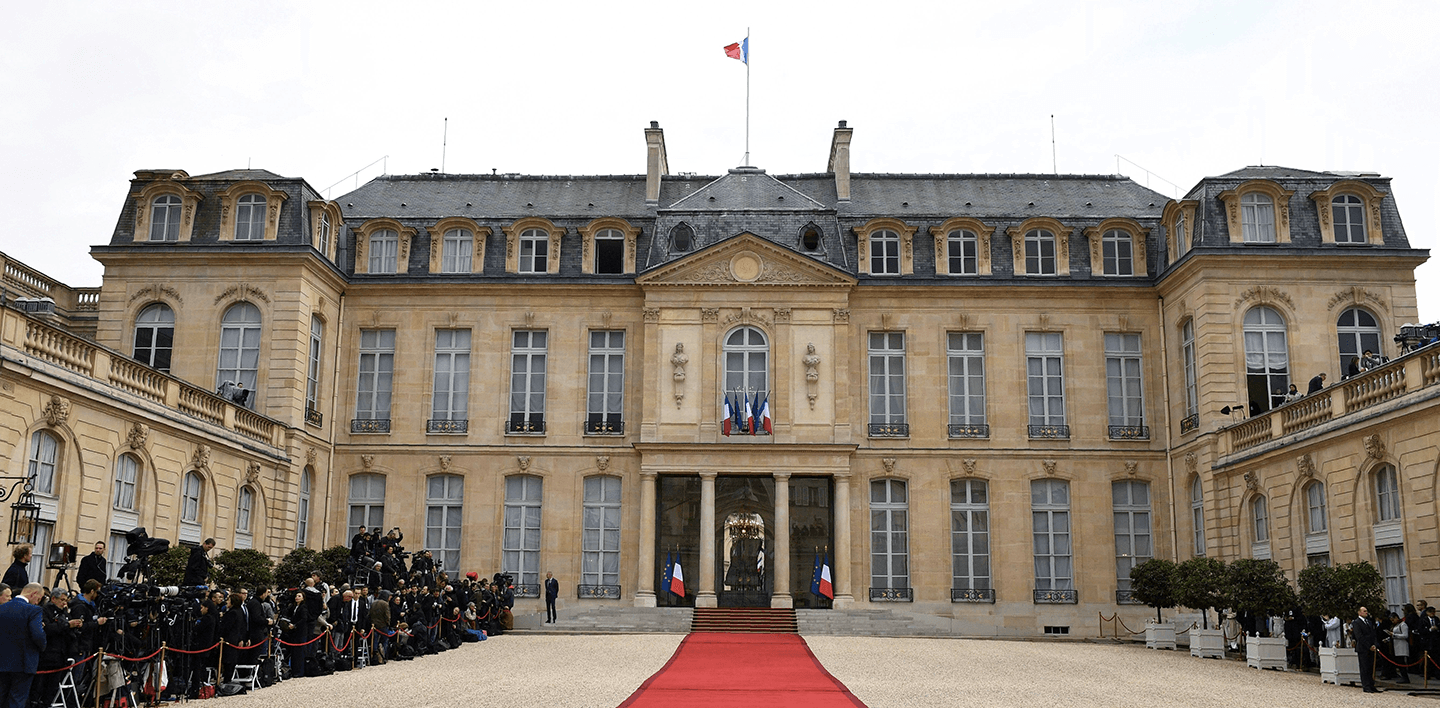

Basta avere seguito distrattamente i primi giorni della presidenza di Macron per rendersi conto dell’efficacia di questo premio politico. All’indomani della sua vittoria un documentario, capolavoro di storytelling politico, lo presentava in una luce perfetta, subito riecheggiata dalla quasi totalità del campo mediatico. In Macron si vedeva il giovane intraprendente innovatore di una start-up, il freddo stratega politico e, allo stesso tempo, un mignon un po’ imbranato adoratore dei cordon bleu. Così il paradossale e consueto Sacro del presidente della Repubblica, avvenuto questa volta all’ombra enigmatica della Piramide del Louvre, finiva per iscriversi perfettamente nei nuovi media, il documentario televisivo era pensato per essere facilmente diffuso in GIF o brevi video.

Colui che ottiene il 51% dei voti può rendere il restante 49% illegale, la sua maggioranza cessa d’essere solo un partito, diventa lo Stato.

Qualche giorno più tardi, il nuovo Presidente rifiutava di essere seguito dai cronisti politici di alcuni grandi media e pretendeva, secondo alcune ricostruzioni, di scegliere i giornalisti ammessi a commentare la presidenza. Il più importante volto del giornalismo politico del servizio pubblico francese, David Pujadas, il ciambellano delle notti elettorali, diventato un personaggio dell’ultimo romanzo di Houellebecq, era costretto a dare le sua dimissioni, aprendo a un periodo di crisi che portava per un effetto domino alla dimissione del direttore di France Télévision.

Nel frattempo, Macron si proponeva di utilizzare il suo “premio politico” per riorganizzare la politica africana francese, forse la parte più irriformabile dello Stato francese, attraverso la nomina di un gruppo di fedelissimi alti funzionari e, soprattutto, utilizzava la sua conoscenza intima degli apparati statali per stravolgere l’organizzazione dei partiti francesi, creando le premesse per la creazione di un nuovo blocco politico con la nomina del nuovo governo di Edouard Philippe, espressione dell’alta amministrazione e delle anime centriste dei due storici partiti francesi, forse destinati alla scomparsa dopo la loro inedita sconfitta al primo turno.

Limitare il premio, lo stratagemma di Mélenchon

Mettere le mani sul timone presenta insomma dei vantaggi evidenti, in un sistema che sembra fare di tutto, in un primo momento, per favorire il governo. Solo così si capisce il senso politico della strategia tra i due turni dell’elezione presidenziale, molto criticata, di Mélenchon. L’esponente della France insoumise, il partito di sinistra che aveva ottenuto un ottimo 19,2% al primo turno, aveva scelto di rompere la consuetudine del fronte repubblicano, l’alleanza strategica anti Front National che aveva dato a Chirac nel secondo turno dell’elezione del 2002 l’82,21% dei voti, in assoluto “il premio di legalità” più impressionante della Quinta Repubblica.

Grazie a uno stratagemma politico, Mélenchon aveva chiesto alla base degli iscritti, la parte più militante e anti-Macron del suo elettorato, di esprimere con un voto online la linea del movimento. Il risultato, atteso, dava la linea dell’astensione o del voto bianco. In un’ottica formale questa scelta pareva assurda. Com’è stato sottolineato più volte da quasi tutti gli analisti politici, spesso scandalizzati dalla rottura, a sinistra, del fronte repubblicano, né la legge elettorale né l’organizzazione costituzionale prevede alcun riconoscimento formale al voto bianco o all’astensione. L’idea di Mélenchon e dei suoi elettori non era però diretta da ragionamenti formali, ma dal tentativo di limitare tanto più che possibile l’effetto del ‘premio politico”, tanto influente quanto il divario con Le Pen e dalla quantità di votanti.

Macron sta utilizzando la sua conoscenza intima degli apparati statali per stravolgere l’organizzazione dei partiti francesi, creando le premesse per la creazione di un nuovo blocco politico.

Il loro obiettivo, almeno in questo senso, è stato parzialmente raggiunto. Il presidente Macron non dispone di una maggioranza assoluta nel corpo elettorale e dovrà trovare il modo di resistere al fortunale delle legislative, forse proponendosi di accentuare nelle prossime settimane il conflitto con l’elettorato di Mélenchon, accelerando per esempio sulla riforma per decreto del diritto di lavoro, per condurre l’elettorato che non aveva deciso di seguirlo ad abbracciare la sua proposta centrista e ordinata.

“Les cent jours”, la struttura statale e i limiti dell’evento

Se i cento giorni sono ancora un problema è perché rappresentano la soluzione ai costanti conflitti politici intrinseci allo Stato moderno, nella sua capacità di neutralizzazione del carattere esecutivo assoluto del principato, nel riassorbimento dell’evento politico o della decisione sovrana indiscriminata nella struttura e nella continuità statale, ottenuta grazie alla dilapidazione del “premio politico” come espressione della normalizzazione della volontà generale.

“I cento giorni” si presentano insomma come il periodo di riassorbimento strutturale e fisiologico dell’overdose generata dall’improvviso evento che porta all’assimilazione di un’alta dose di volontà elettorale in un sistema strutturato sulla circolazione dell’interesse pubblico. Essi finiscono così per rappresentare un periodo di sospensione consensuale e consuetudinario della continuità statale che permette la successione tra diversi orientamenti esecutivi, imponendo però al nuovo esecutivo di riuscire a spendere il suo premio politico all’interno della struttura statale o di rischiare di esserne completamente assorbito. A meno di congiunture particolarmente favorevoli, infatti, cento giorni sembrano troppo pochi per intraprendere quella che Bertold Brecht avrebbe chiamato “la resistibile ascesa”, il cambiamento del criterio della legalità, la trasformazione, intravista e forse sperata da Carl Schmitt, di un partito nello Stato.

Il caso Trump, lo dimostra chiaramente. Non soltanto nel suo caso i media e l’opinione hanno fin da subito resistito al fascino dei cento giorni, come testimoniato esemplarmente dal nuovo motto del Washington post “democracy dies in darkness”, insistendo, con più successo che nel caso di Mélenchon, sulla sconfitta di Trump nel corpo elettorale per cercare di limitare il suo “premio”. Ma soprattutto, il cambio dei vertici dell’amministrazione, nel caso di Trump è fin da subito stato molto complicato. Lo Stato profondo è sembrato resistere al suo choc esecutivo e la nuova amministrazione non ha saputo davvero capire come iscrivere la sua azione nella durata. L’evento si è arenato nella struttura. Non per nulla, la recente nomina del procuratore speciale Robert Mueller, è stata appunto presentata come un modo per ripristinare “l’interesse pubblico” contro la volontà elettorale o esecutiva.

Macron, contrariamente a Trump, sembra avere cercato fin da subito di mettere a profitto il suo premio di legalità nella ricerca di un’alleanza con la struttura statuale e dovrà forse a questa sua seconda grande intuizione la capacità di continuare a evitare i tranelli della fortuna ovvero, come ben sapeva Machiavelli, la sovrana delle sorti di un politico. In questo più simile alla strategia di Franklin D. Roosevelt, i suoi cento giorni sono la ricerca di una mediazione con gli apparati statali e l’alta amministrazione che cerca di riformare profondamente, dall’interno, l’organizzazione statale.