D alla scomparsa di Stefano Tamburini, morto per overdose nell’aprile del 1986, sono passati più di trent’anni; e se è vero che di recente è parso notare un certo ritorno di interesse attorno alla sua figura, la sensazione è che l’eredità dell’autore romano rimanga confinata al culto carbonaro, o tuttalpiù al seguito devoto di una cerchia comunque ristretta di appassionati, studiosi e intenditori non meglio identificati.

La sua creatura più celebre resta come sempre il Ranxerox battezzato sulle pagine della rivista Cannibale, una delle tante che affollarono l’ala creativa del Movimento del ’77. Di Ranxerox, Tamburini fu dapprima ideatore/disegnatore, e poi “semplice” sceneggiatore nel momento in cui le matite vennero affidate a Tanino Liberatore: a quel punto era il 1980, e Cannibale era ormai trasmutato nel più patinato Frigidaire, il mensile di fumetti e attualità (oggi chissà, diremmo lifestyle) per il quale Tamburini progettò nome, logo, grafica e in parte linea editoriale, quest’ultima condivisa – in una tensione dialettica mai del tutto risolta – col direttore Vincenzo Sparagna, oltre che con quella specie di provocatorio istigatore che era e resta Filippo Scòzzari.

A Stefano Tamburini, lo spunto per la nuova rivista era venuto nel corso di un viaggio a New York in cui – assieme a Vincenzo Sparagna – entrò in contatto con la comunità artistica della cosiddetta No Wave: era la stessa comunità i cui protagonisti si chiamavano Jim Jarmusch, Robert Longo, Arto Lindsay e Lydia Lunch, e che per l’Italia figlia del ’77 provava – specie per tramite della casa editrice Semiotext(e) – una fascinazione che si sarebbe poi tradotta in un’accidentata ma intensa serie di collaborazioni e scambi tra le due sponde dell’Oceano. In questo senso, con Frigidaire Tamburini puntava da una parte a stabilire un dialogo “alla pari” col clima culturale che si respirava tra Europa e USA negli anni del dopo-punk e della new wave; dall’altra, l’obiettivo era portare all’esasperazione (“accelerazione”, avrebbe detto lui) i temi, gli umori, gli atteggiamenti e perché no le insofferenze che del ’77 italiano furono la chiave. In tempi di quarantennali e commemorazioni più o meno stanche, sarebbe interessante rileggere i fatti del ’77 alla luce di quanto quel movimento produsse poi, a cominciare proprio da Frigidaire e dalle varie realtà (artisti, fumettisti, gruppi musicali, collettivi multimediali…) che in quella rivista intravidero un riferimento naturale. O più che interessante, diciamo che sarebbe utile: se non altro, servirebbe una volta per tutte a fare piazza pulita del luogo comune che nel ’77 non vede null’altro che una tarda appendice dell’assai più rispettabile ’68.

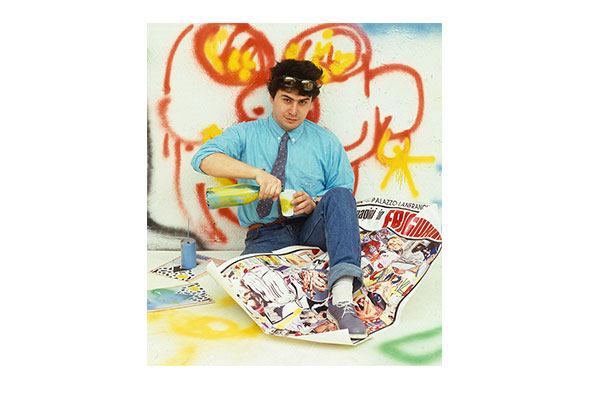

Fu comunque su Frigidaire che Tamburini riversò la quasi totalità dei suoi interventi e delle sue trovate, e fu sempre su Frigidaire che Ranxerox acquisì la sua fisionomia classica. Vista la fama di quest’ultimo, già da prima della sua morte Tamburini fu quindi sbrigativamente ascritto alla categoria dei “fumettisti”: che è una categoria peraltro nobilissima, ma che restituisce solo in parte la dimensione e la portata di un lavoro che spaziava dall’illustrazione al graphic design, dalla progettazione “concettuale” dei contenuti alla loro resa tipografica. Muscoli e Forbici, la nuova “antologia grafica definitiva” appena pubblicata da Coconino, è da questo punto di vista un volume provvidenziale: e non solo perché potrebbe finalmente contribuire a una riscoperta sempre annunciata e mai davvero compiuta, ma perché aiuta a inquadrare l’opera di Tamburini all’interno della più generale cultura visiva internazionale di quegli anni.

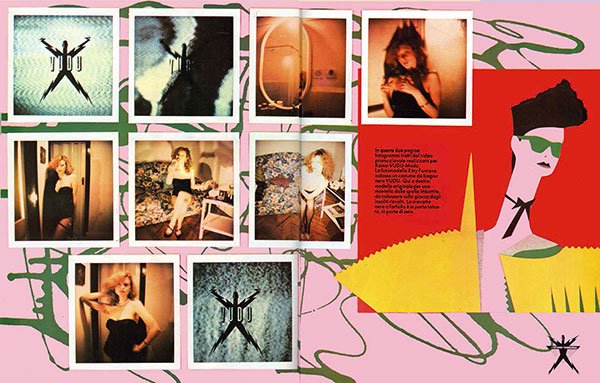

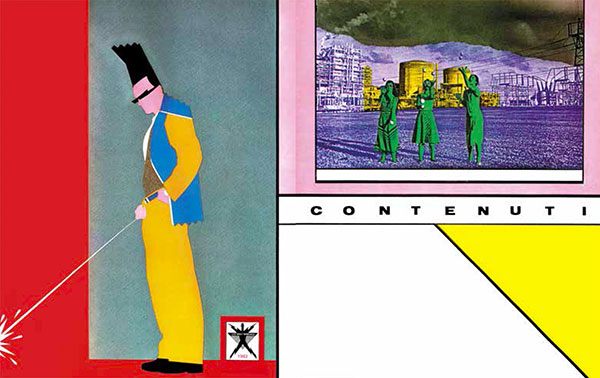

Curata da Michele Mordente, Muscoli e Forbici raccoglie esperimenti meta-fumettistici come Snake Agent (il suo vero capolavoro, ricavato “stirando” le fotocopie di un vecchio fumetto di spionaggio opportunamente detournato), ma anche lavori commerciali per case farmaceutiche come Pfizer, illustrazioni per riviste come Uomo Vogue e Musica 80, copertine di dischi e progetti a metà strada tra provocazione fashion (la serie di cartoline Vudu Moda) e plagiarismo audio (la musicassetta Thalidomusic for Young Babies). A dominare la scena però, sono senza dubbio gli episodi provenienti dal solito Frigidaire, di cui Tamburini fu – se proprio dovessimo andare in cerca di definizioni – in primo luogo art director. Ora: per capire come il tocco dell’originario autore di Ranxerox definì una volta per tutte l’identità del mensile nato dalle ceneri di Cannibale, basterebbe dare un’occhiata alla composizione dei sommari che, almeno nei primi anni, funzionarono come veri e propri manifesti estetici della rivista. Ma per meglio comprendere la rilevanza del gesto tamburiniano nel panorama del visual design primi anni ’80, viene forse più comodo tornare alle parole di quella che mi risulta essere la prima seria (anche se breve) analisi del Tamburini grafico, contenuta a sua volta in un vecchio volume-omaggio del 1998 (curato anche quello da Michele Mordente).

Scriveva su quelle pagine il critico Carlo Branzaglia, che a rendere peculiare oltre che immediatamente riconoscibile il Tamburini graphic designer era l’estetica aggressiva e “fredda” data dalla “nettezza di molti contrasti bianco e nero” e dal “gusto per l’improvviso sbilanciamento dinamico della composizione” ottenuto tramite “colonne tipografiche mitragliate” e “affilati elementi diagonali in uno schema sostanzialmente ortogonale”. Qualche anno dopo, sempre Branzaglia riprese e approfondì l’analisi all’interno del suo Marginali – Iconografie delle culture alternative (Castelvecchi 2004), stavolta insistendo sulla sostanziale irriducibilità di Tamburini a qualsivoglia logica disciplinare (“autore multimediale”, si definiva lui; un generico “creativo”, direbbero oggi), e sul disinibito stravolgimento dei media adoperato dall’ormai ex fumettista romano.

Perché in effetti, dal 1980 in poi, Tamburini non solo abbandonò (quasi) del tutto il disegno a mano, ma si concentrò su un’esplorazione maniacale delle possibilità date da strumenti come la fotocopiatrice, da materiali come i cartoncini Bristol, da tecniche come il collage e il dripping pollockiano; il tutto, all’insegna di una vena apertamente citazionista che pescava da dada come dal costruttivismo, da Mondrian come da Depero, per poi ripetutamente omaggiare Mimmo Rotella e Mario Schifano (il suo eroe personale, al punto che viene da chiedersi se Tamburini non se ne sentisse erede) e infine porsi come autentico e più personale rappresentante, in terra italiana, dei codici new wave.

A essere ancora più precisi, Tamburini fu un audacissimo interprete di quelle correnti che, dalla fine degli anni 70 in poi, andavano sovvertendo i precetti del graphic design modernista, per poi inaugurare quella stagione postmodern destinata a diventare cifra degli anni 80. Di queste correnti, dice molto bene Rick Poynor nel classico No More Rules – Graphic Design and Postmodernism originariamente pubblicato nel 2003 dalla Yale University Press: designer come Terry Jones, Peter Saville, Michael Vanderbyl, Rudy VanderLans, April Greiman, stabilirono una serie di pratiche – di appropriazione, di decostruzione, di interpretazione creativa delle tecnologie a disposizione – su cui ancora regge buona parte del linguaggio visivo nell’era digitale, e che Tamburini stesso esplorò in lungo e in largo fino a pochissimi mesi dalla morte. Ma forse il nome che più di tutti si avvicina a Tamburini, sia per trascorsi che per raggio d’azione, è proprio Neville Brody: che poi è, tra tutti, il più iconico graphic designer della sua generazione.

Le assonanze tra i due sono a prima vista numerose: per cominciare, sia Tamburini che Brody furono ampiamente influenzati dalla scena musicale di fine 70-inizi 80 che per comodità siamo soliti chiamare post-punk, al punto che è quasi impossibile immaginare il lavoro di entrambi senza relativa colonna sonora (a base di Pere Ubu e Devo nel caso di Tamburini; più inglese, sulla rotta Cabaret Voltaire-Clock Dva, quella di Brody); ma soprattutto a Brody si deve, dal 1981 in poi, l’art direction del mensile inglese The Face, che con Frigidaire intrattenne un rapporto diretto al punto che le due testate, nel 1983, lanciarono una specie di stramba “internazionale dei mensile di stile” a cui parteciparono altre riviste storiche come la francese Actuel, la spagnola El Vibora e l’austriaca Wiener.

Certo, si può obiettare che mentre The Face fu la rivista ufficiosa di quella smaliziata frivolezza high-brow che caratterizzò il new pop britannico sotto la Thatcher, Frigidaire conservò al contrario un atteggiamento più sporco, polemico, velenoso, in una parola settantasettino. E infatti, tanto Brody fu neoclassico nell’approccio ed elegante nelle soluzioni, tanto Tamburini inaugurò una grammatica che, pur senza rinunciare ai codici del postmodern, ne restituiva un’interpretazione violenta, anfetaminica, accelerata. In questo, più che ai grandi nomi della new wave of graphic design, viene da paragonarlo all’immaginario fanta-punk-apocalittico del gruppo francese Bazooka, il cui Un Regard Moderne (nato nel 1978 come mensile culturale del quotidiano Libération) potrebbe persino essere considerato come un precedente apocrifo dello stesso Frigidaire.

È anche interessante mettere in relazione il linguaggio visivo di Tamburini con quello dei nomi che più di tutti, nell’Italia di inizi anni Ottanta, furono gli alfieri e i principali esponenti del postmodern nostrano: l’Ettore Sottsass del periodo Gruppo Memphis (che però si concentrò quasi esclusivamente sul design industriale), e l’Alessandro Mendini che già nel 1979 aveva assunto la direzione di Domus (il cui progetto grafico fu affidato non a caso proprio a Sottsass). L’abisso che separa le due esperienze, è reso già dal confronto tra l’elegante cimosa a dentelli bianchi e rossi del Domus mendiniano, e gli acuminati bordi zigzagati marchio di fabbrica di Frigidaire. Ricorrendo anche qui alla metafora musicale: se Mendini è i Matia Bazar (coi quali collaborò, tra le altre cose, nel bizzarro esperimento Architettura Sussurrante), Tamburini è il clash tossicomane di cose come “My Head Is a Broken Heart” e le varie collaborazioni col musicista Maurizio Marsico ora contenute in una retrospettiva da poco pubblicata dall’etichetta discografica Spittle e intitolata The Sunny Side of the Dark Side – che poi è anch’esso un titolo molto tamburiniano.

Di nuovo, se figure come Sottsass e Mendini esplorano con ironia e divertito distacco le lande del kitsch e della citazione alto-basso, in Tamburini il tema del falso, della riappropriazione di linguaggi già storicizzati e della loro declinazione in chiave “neomoderna”, viene problematizzato e portato alle sue estreme conseguenze, non solo estetiche ma umorali. Mettiamola così: se volessimo ricorrere alla più abusata delle dicotomie all’italiana, tanto Sottsass e Mendini sono inconfondibilmente milanesi, quanto Tamburini non solo è romano, ma è prima di tutto borgataro. O meglio ancora coatto: e se avete presente l’autore di cui si sta parlando, saprete che non uso il termine a caso.

È noto che il coatto – da definizione Treccani: “individuo rozzo, dalla parlata volgare e dall’abbigliamento privo di gusto, che vive nelle zone suburbane” – è la figura archetipica delle borgate romane; e sappiamo anche che Tamburini – da definizione di Vincenzo Sparagna: “un proletario del quartiere Talenti, periferia nordest di Roma” – i coatti li conosceva bene. E non solo o non tanto perché in mezzo ai coatti ci era cresciuto; quanto perché un coatto – o per essere più precisi un coatto sintetico – lo era anche il suo personaggio più celebre: ovvero sempre lui, l’eterno Ranxerox.

La genesi dell’androide più famoso del fumetto italiano, che per temi e atmosfere sembrava anticipare tanto Blade Runner quanto lo sprawl gibsoniano (la Roma suddivisa in livelli che arriva fino a Napoli e oltre…), è stata raccontata più volte da Tamburini in persona; tanto per cominciare, l’idea gli venne dalla singolare comunione d’intenti che, in pieno ’77 romano, osservò tra sottoproletariato urbano da una parte, e giovani “studelinquenti” delle facoltà occupate dall’altra. Da qui, Tamburini elaborò una poetica intera, che esplorò non solo nel suo fumetto più noto ma anche nei suoi scritti (obbligatorio citare la rubrica musicale a nome Red Vinyle, ancora su Frigidaire), nonché nel suo lavoro di designer. A uscirne fu una scontrosa celebrazione di quella che non saprei chiamare in altro modo se non “etica sottoproletaria”, opportunamente depurata dai suoi aspetti più caricaturali oltre che reazionari/fascistoidi, e virata secondo tinte al tempo stesso algide e spigolose, stilizzate ma aggressive quanto un disco dei suoi amati DNA.

Ranxerox a parte, coatta fu l’impronta che Tamburini conferì a tutto il suo lavoro, dalle griglie per Frigidaire alle provocazioni prankster di Stormy Leather, dai sommari firmati Tamburotella al personale motto “per fare grafica ci vogliono i muscoli”. In questo, è facile leggere una precisa dichiarazione di identità/alterità: i suoi fumetti venivano tradotti in mezzo mondo, le sue creazioni ispiravano stilisti e trendsetter dei rutilanti ’80 da bere, ma lui restava il figlio di un ferroviere e di una sarta cresciuto in un quartiere più vicino al Grande Raccordo Anulare che agli esclusivi nightclub del centro di Roma.

Dopotutto, come ricorda l’ex moglie Emi Fontana, “alle sue origini Stefano teneva molto”: questo attaccamento un pizzico morboso che è tipico di chi ha assorbito i modi, il senso d’appartenenza e i (dis)valori della borgata di periferia, è il motivo per cui Tamburini, ancora nelle parole di Fontana, “fu libero da pruderie artistico-intellettuali di stampo piccolo borghese. In qualche modo non perdeva occasione di rivendicare il fatto di operare in un ambito di cultura popolare. Le sue fonti di ispirazione preferite erano sul 60 e il 56 notturni, nelle strade semideserte delle sterminate periferie romane di Centocelle e del Prenestino”.

Forse l’intuizione più preziosa di Tamburini fu proprio quella di non piegare gli impulsi di un immaginario orgogliosamente “di periferia” all’ansia ecumenica del “centro”, per ipotizzare semmai un percorso inverso: era il mondo lì fuori, l’immenso patrimonio di stili, linguaggi, codici e riferimenti culturali a disposizione, a doversi diciamo così periferizzare, a piegarsi alla logica conflittuale del… be’ sì, del coatto. Più che l’alto vs. basso tipico del pastiche postmodern, a muovere la poetica tamburiniana era quindi una tensione dentro vs. fuori, col secondo termine che minacciosamente corrode e poi penetra il primo.

Ovviamente, dell’archetipo di per sé ambiguo del coatto, del borgataro, del reietto di periferia, Tamburini esplorava e amplificava quella sotterranea vena libertaria e autenticamente “creativa”, capace di produrre contenuti autonomi e perché no (addirittura!) d’avanguardia senza bisogno di cercare la legittimazione di quello che una volta avremmo chiamato “gusto borghese”. Le affinità con quel processo di “imborgatamento della società” descritto da Walter Siti in romanzi come Il contagio sono insomma solo apparenti, anche se davvero i palestrati eroi dello scrittore modenese qualcosa di Ranxerox sembrano ancora conservarlo. Piuttosto, Tamburini si situa al centro di quella lunga tradizione di outsider che, per restare a Roma, dal trittico Angeli-Festa-Schifano conduce tortuosamente alla Ostia techno dei rave illegali, passando per epopee marginali come i Centocelle City Rockers (la prima banda punk di Roma, a cui Tamburini dedicò una tavola di Ranxerox) e atterrando di nuovo in quel ’77 da cui tutto nacque e a cui tutto riconduce.

Certo, in tempi in cui la cosiddetta classe creativa tende a identificarsi più coi consumi culturali che coi processi produttivi che a questi sottendono, e in cui capita di imbattersi in grottesche rivendicazioni di un malriposto “orgoglio d’élite”, c’è da pensare che va bene la nuova antologia Coconino, va bene la stima di chi lo conobbe in vita, va bene la venerazione di chi è venuto poi: ma Tamburini sarà ancora una volta condannato a quella marginalità che è tipica delle figure irrecuperabili a una lettura pacificata della propria opera. Magari è giusto così: in fondo, marginale Tamburini lo è stato non solo per provenienza cultural-metropolitana, ma per scelta precisa. O più semplicemente, come ricorda Vincenzo Sparagna nel suo intervento in Muscoli e Forbici, è impossibile separare il lavoro di Tamburini dall’humus che l’ha prodotto. E finché attorno a quell’humus sopravviverà il misto di supponenza e damnatio memoriae arbitrariamente eretto dalle culture “del centro”, Tamburini resterà eternamente quell’autore “periferico” che dopotutto (per fortuna) fu.