D al 1948 al 1951 l’Europa, ancora in rovine dopo la guerra, veniva investita da un mastodontico quantitativo di denaro. L’allora Segretario di Stato americano, George Marshall, aveva delineato e fatto approvare dal Congresso il Piano per la ricostruzione del continente (European Recovery Program, o Erp) che la storiografia avrebbe associato per sempre al suo cognome: tredici miliardi di dollari – circa 189 miliardi attuali – per avviare un processo di trasformazione strutturale dell’economia. Da un lato si voleva impedire che l’Europa, occupata per metà dai sovietici, cadesse di nuovo in tentazioni autoritarie; dall’altro, favorire la nascita di un mercato per l’export americano.

Le conseguenze del Piano furono vastissime: prendeva vita il famoso “miracolo” che avrebbe trasformato i paesi distrutti dalla guerra. Ma nasceva, anche, una nuova classe di consumatori orientati verso lo stile di vita americano, e una classe di politici interessati non tanto a far pesare la propria indipendenza culturale quanto a garantire la stabilità. Sarebbero stati questi dirigenti e burocrati “senza volto” a costituire l’ossatura dell’Unione che rialzava la testa: un umanesimo che si affermava senza sensazionalismi. L’Italia, al quarto posto tra i paesi beneficiari del fondo – dopo Gran Bretagna, Francia e Germania Ovest – sarebbe stata da allora legata indissolubilmente al destino e alle decisioni degli Stati Uniti. Gli effetti non potevano che farsi sentire anche nel mondo della cultura.

In Marshall Plan Modernism (Duke University Press, 2016), della storica dell’arte Jaleh Mansoor, la pittura astratta di autori come Piero Manzoni, Alberto Burri e Lucio Fontana è inserita proprio nel contesto del “miracolo italiano” e delle tensioni scatenate dal Piano Marshall. La formazione dell’autrice è intrisa di femminismo marxista e di teoria critica. Il suo approccio è quindi vertiginosamente inter-disciplinare, e comincia proprio con le ramificazioni dei rapporti capitale-lavoro nella cultura e nell’estetica. Nella cosiddetta “introduzione” ai Grundrisse (scritta nel 1857) Marx diceva che “gli individui sono ora dominati da astrazioni”. La realtà capitalistica, come quella rivoluzionaria, è una invenzione; guidata da entità astratte, attraversata dal potere dell’astrazione. Astrazione come metodologia di analisi del marxismo, quindi. L’ambizione di Mansoor è di inserirsi in questo filone e di espanderlo. Con la cultura che diventa un veicolo per attraversare e mediare nelle contraddizioni tra modalità di produzione capitalistica e produzione culturale.

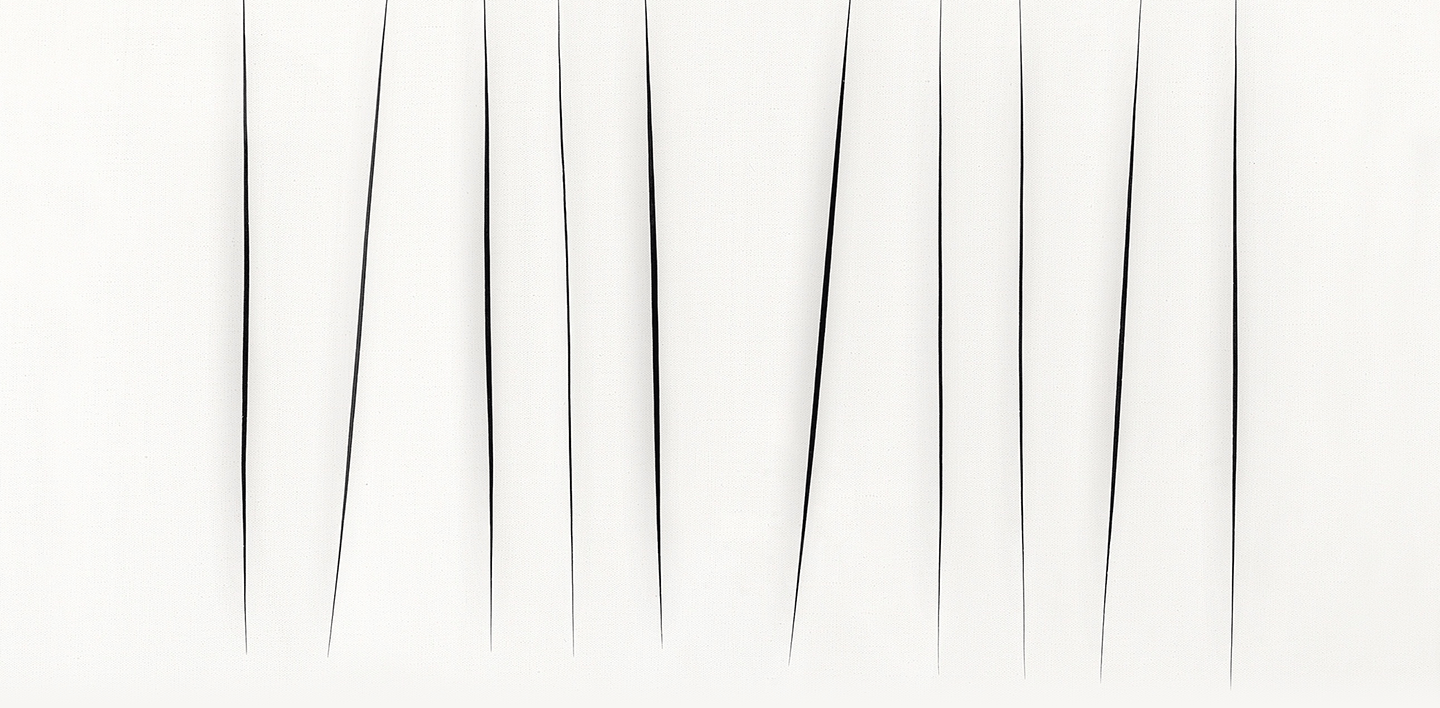

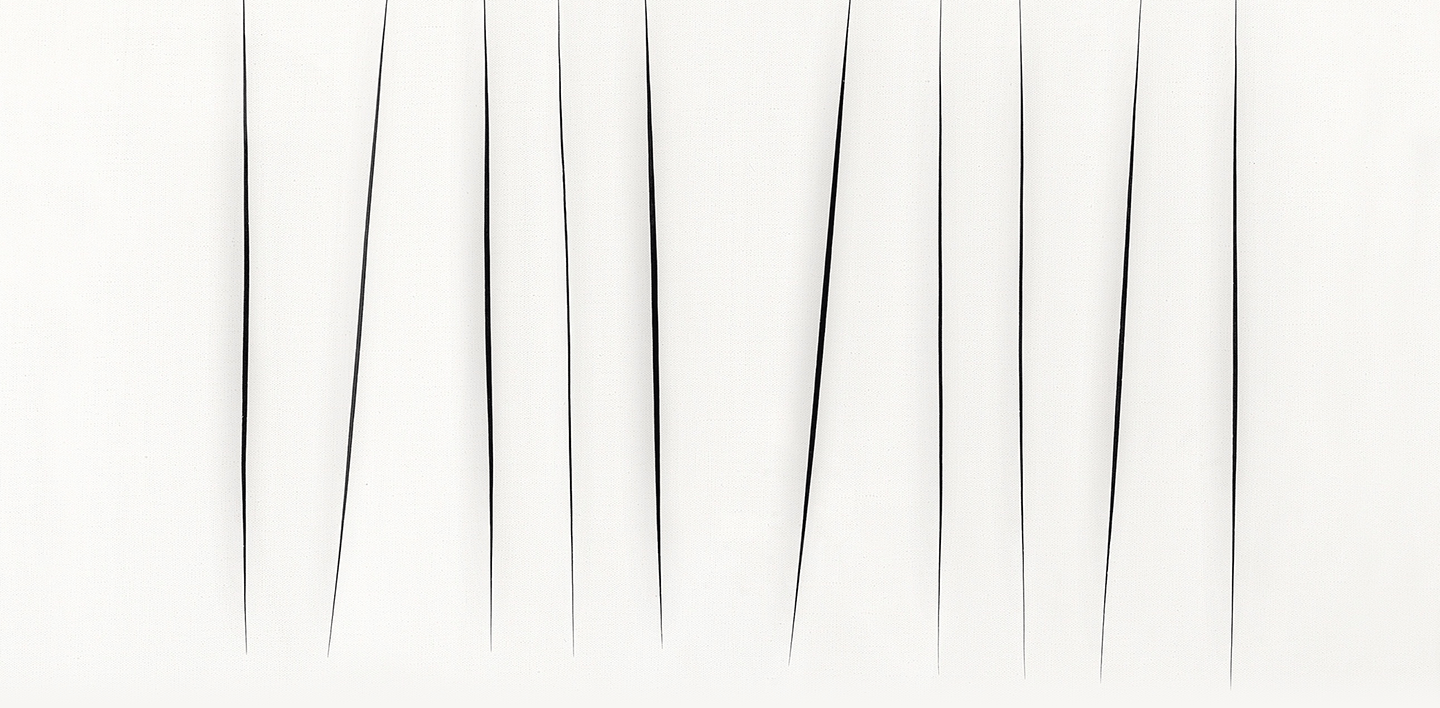

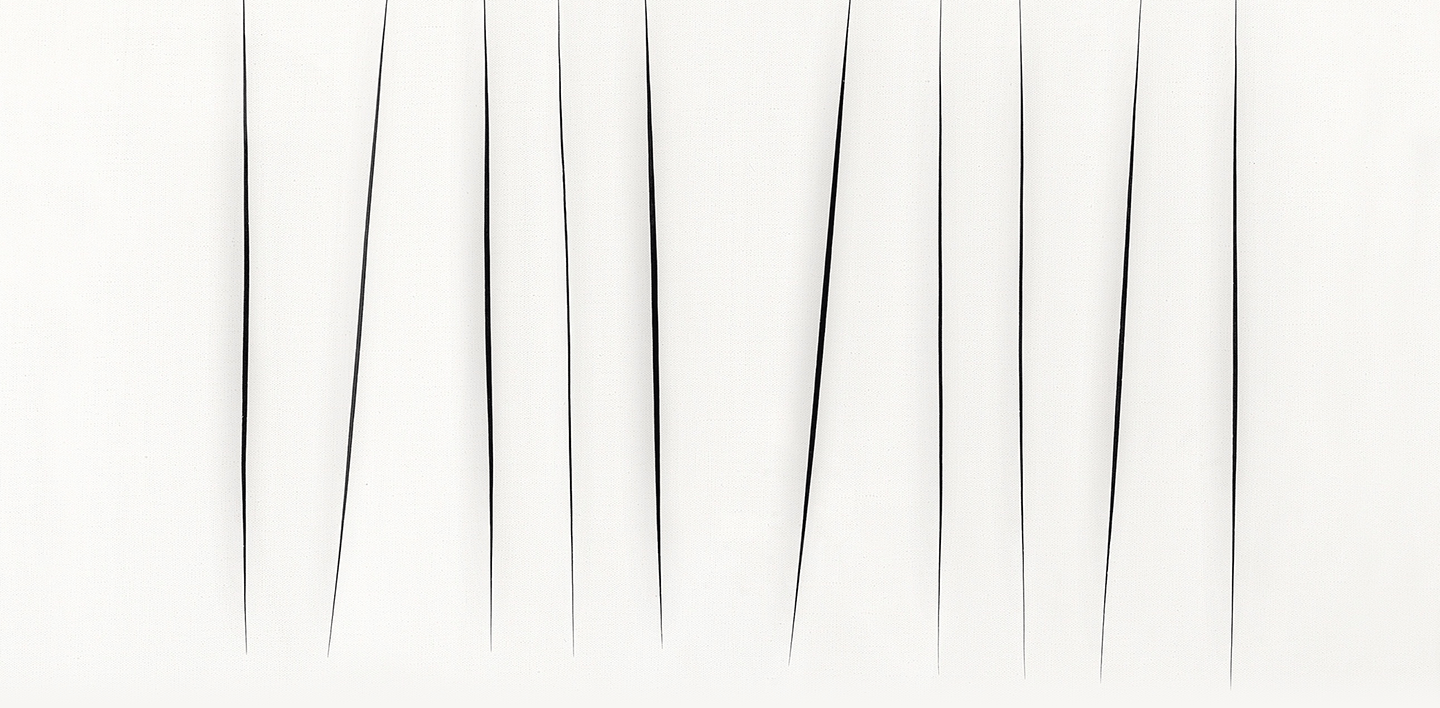

C’è Manzoni che riportò in auge il monocromo – ispirato certamente da Yves Klein, ma con finalità molto diverse, più vicine a quelle dei pittori sovietici negli anni Venti. C’è Burri, con il suo impiego di materiali poco ortodossi, a cominciare dalla plastica: prodotta dalle fabbriche del nord (i famosi padroni “erpivori”, bravi ad accaparrarsi i soldi per la ricostruzione) improvvisamente disponibile a buon mercato, pronta per essere squarciata, bruciata, sciolta dall’artista. E Fontana che, ribadendo il principio di Adorno secondo il quale non si poteva fare più poesia dopo l’Olocausto, dichiarava la pittura morta dopo Hiroshima; e tuttavia si rigettava a capofitto nel medium, per praticarlo. Respingendo quella che in definitiva era una dialettica inefficace e negativa, con i suoi squarci, le sue punture, i suoi tagli Fontana voleva riaffermare la vitalità di una superficie – la tela – da troppo tempo “occlusa”.

Secondo Mansoor la storia dell’arte mainstream è colpevole di aver trascurato la specificità della risposta italiana alla “golden age” del dopoguerra, piegando la propria narrazione alle pratiche artistiche americane.

Nel suo saggio, Mansoor si rifiuta di leggere la violenza metaforica del trio di cui sopra – del loro “gesto” – come un’analogia con le memorie orrifiche della seconda guerra mondiale, di morte e distruzione meccanizzata. Per l’autrice la motivazione va cercata piuttosto nel “mezzo” della pittura, ridotto alla sua funzione più estrema (come già emerso in Russia dopo la Grande Guerra con l’astrattismo di Kasimir Malevich e Alexander Rodchenko) e nella reazione della società all’egemonia americana imposta nelle relazioni economiche, politiche e culturali. In questo senso, la riproducibilità tecnica delle “merde” di Manzoni è da leggere come rottura totale rispetto alla schizofrenia patriottica futurista, come significante della perdita dell’alone metafisico dell’opera, presa in giro di qualunque aura sacrale essa possa avere.

Era l’epoca d’oro per il capitale, l’era di massima crescita e di margini di profitto storici (e degli accordi di Bretton Woods), ma anche l’epoca in cui Peggy Guggenheim disseminava i suoi quadri di Pollock in giro per Milano e la Biennale di Venezia si piegava alle lobby americane per premiare il mediocre pop artist Rauschenberg. La “golden age” – l’età dell’Oro, come l’avrebbe chiamata Eric Hobsbawm – sarebbe durata dalla fine degli anni Quaranta fino ai primi Settanta dello “shock petrolifero”; ma già dai primi anni Sessanta, con gli scontri tra operai e polizia di piazza Statuto, a Torino, si capì che il “miracolo” non era stato governato senza traumi e iniquità.

Secondo Mansoor – che è tra quegli intellettuali che negli ultimi vent’anni hanno riscoperto e importato le tesi dell’Autonomia nell’accademia nordamericana, colmando il ritardo forse con eccessiva esaltazione – la colpa della storia dell’arte mainstream è di aver trascurato la specificità della risposta italiana alla “golden age”: piegando la propria narrazione alle pratiche artistiche americane, da un lato, e rompendo quella narrazione solo per notare l’importanza del Maggio francese. La resistenza dell’ultra-sinistra italiana all’inanità della democrazia liberale sarebbe entrata con forza nel mondo accademico anglosassone solo dopo la traduzione di Homo Sacer di Giorgio Agamben (1998) e ancora di più con Impero di Hardt e Negri (2000). Da allora è stato un crescendo, con la riscoperta di autori come Bifo, Paolo Virno, Mario Tronti e tanti altri. Mansoor, da parte sua, cerca di colmare il gap nella storia dell’astrattismo.

“Gli inizi dell’Autonomia” è appunto il sottotitolo del libro, perché la risposta di Burri, Fontana e Manzoni sarebbe stata ben più radicale di un semplice “dispetto ai genitori”, e avrebbe gettato le basi per una matrice culturale del tutto nuova, da sovrapporre alla narrativa politica che si andava sconvolgendo. Essi anticiparono il conflitto nelle fabbriche, nelle istituzioni culturali e nelle strade che sarebbe emerso nella “congiuntura”, ironicamente successiva alla morte del giovane Manzoni (1962). Come scrisse Tronti la questione in Italia, a differenza di Parigi, non era quella di essere anti-autoritari ma anti-capitalisti: “L’operaismo fu, almeno in Italia, una delle premesse alla base del 1968”. Alla Sorbona e a Berkeley la protesta era per lo più riformatrice, e da lì sarebbe nata una classe manageriale che avrebbe amministrato l’industria post-fordista con scaltrezza e una certa sensibilità.

In Italia, no: il Sessantotto sarebbe durato dieci anni, fino alla fine di quella che Chris Marker chiamò “Terza Guerra mondiale”: con la definitiva sconfitta dei movimenti e la ristrutturazione in senso neoliberale dell’economia. E il più spregiudicato erede di Manzoni e delle sue “merde d’artista”, Damien Hirst, è lì con il suo intuito finanziario e le sue aste impazzite a rendere omaggio agli sconfitti.