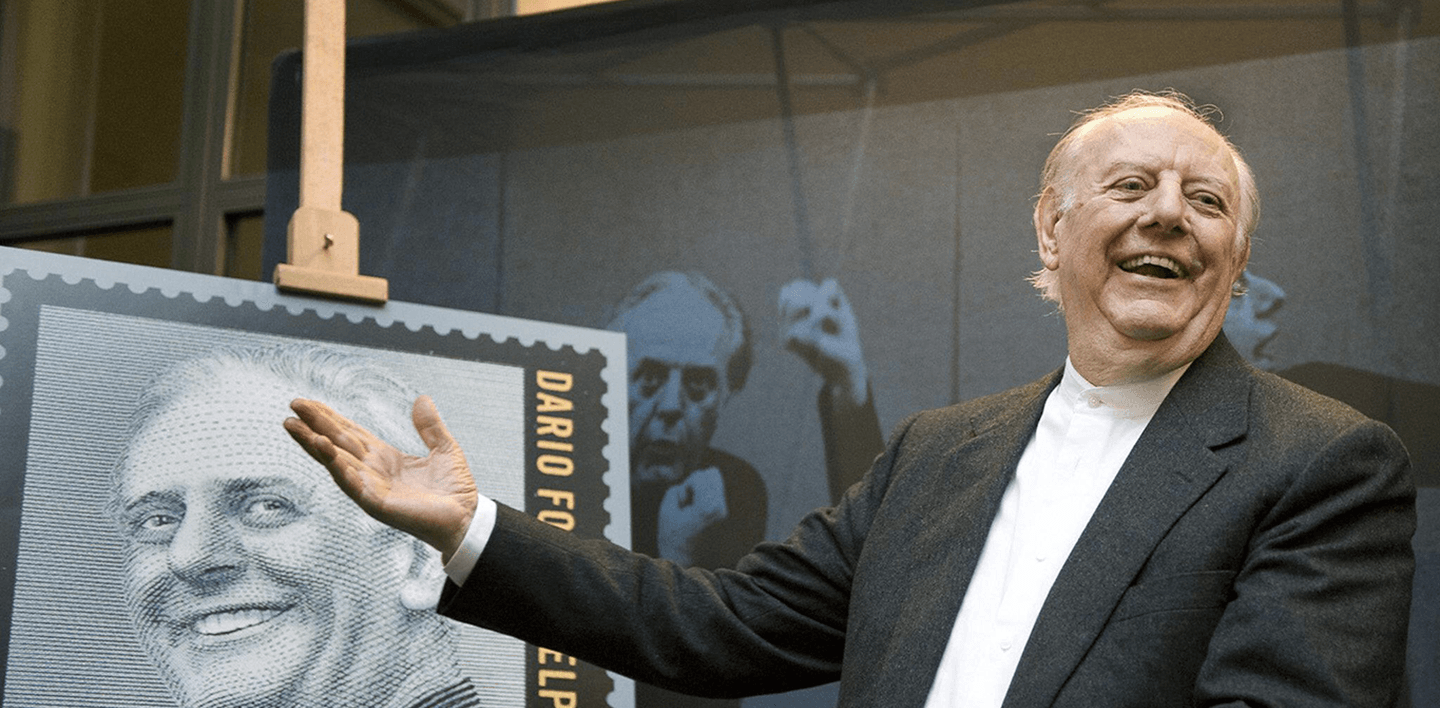

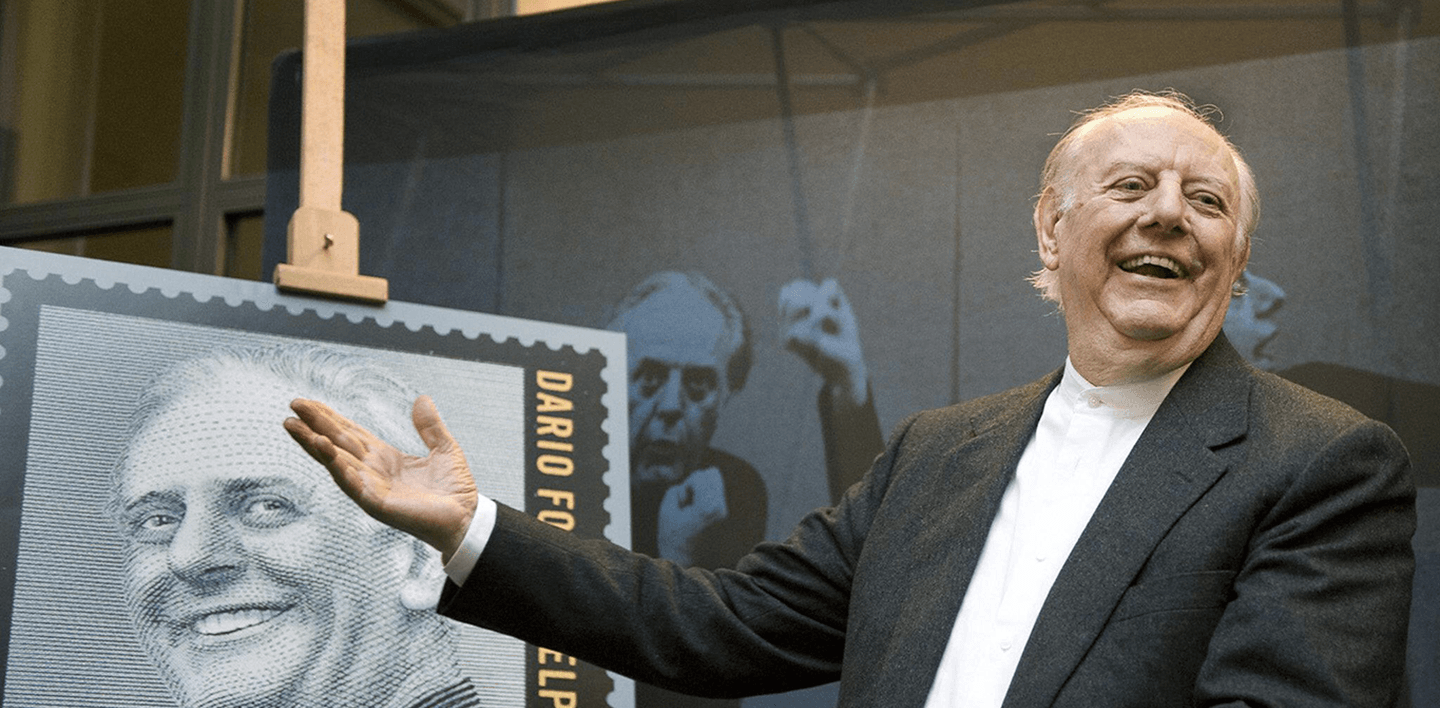

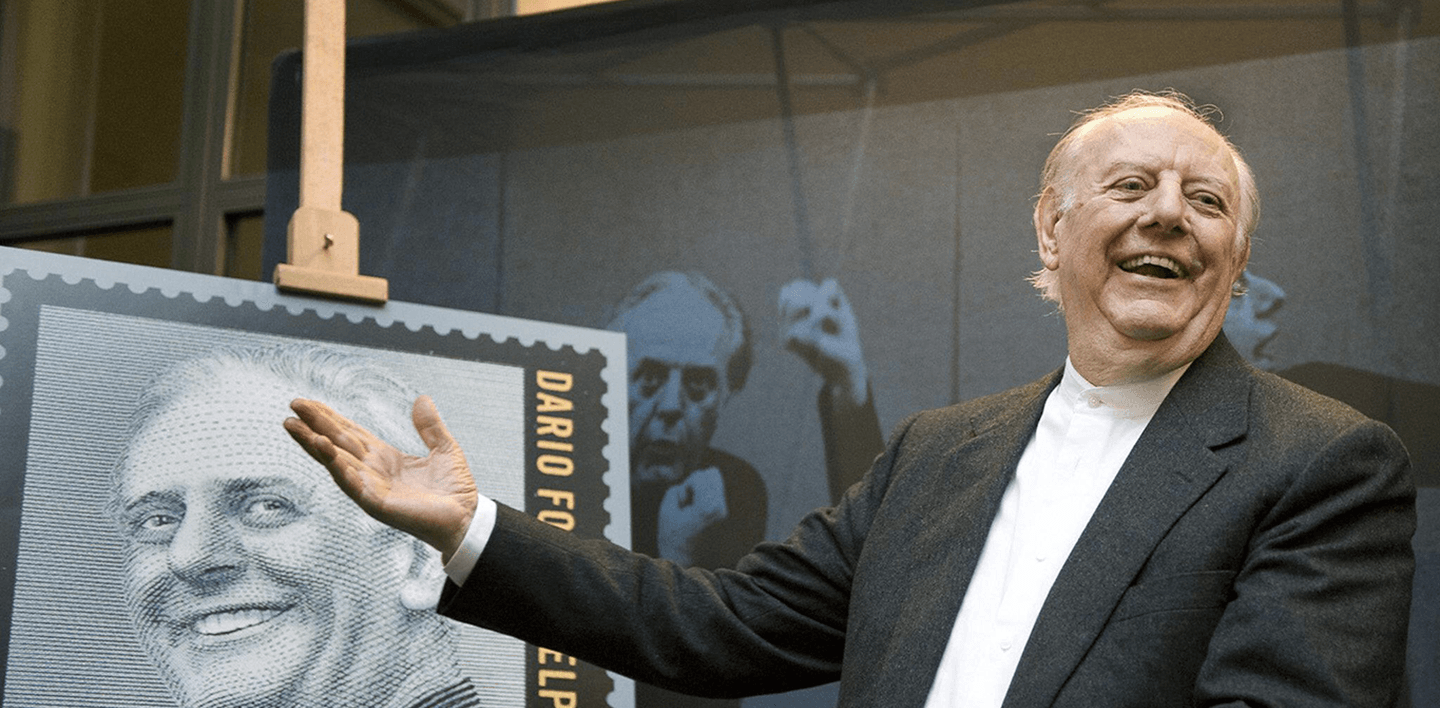

Oltre a essere uno dei teatranti più famosi del Novecento, Dario Fo è anche stato il grande “irregolare” della nostra scena. Un personaggio così singolare che sembra quasi non avere lasciato eredi. Ma a ben guardare la sua storia ha aperto la strada a tutti coloro che oggi fanno teatro fuori dagli schemi del consumo puro e semplice. Dario Fo e Franca Rame scelsero il teatro in reazione al fatto di non poter lavorare liberamente in una Rai molto perbenista e sotto schiaffo della censura, molto attenta a promuovere certi contenuti e altri no.

Certo, Franca Rame veniva da una famiglia di commedianti e il teatro è nel loro DNA. Ma Fo all’inizio della sua carriera fece tante cose, dal soggettista per il cinema all’autore di satire per la tv. Entrambi avrebbero potuto starsene comodi nelle calde stanze della Rai. Oppure fare spettacoli come tante compagnie private, facendo ridere in modo innocuo. Invece sono diventati quello che sono perché volevano fare un teatro libero, in un momento in cui l’idea di libertà andava a braccetto con l’idea di rivoluzione. Fare satira ed essere rivoluzionari per loro era la stessa cosa. Giusto un anno fa, nell’ottobre del 2015, ho intervistato Dario Fo a Fahreneit. Veniva a presentare il Nuovo manuale minimo dell’attore, compilato con Franca Rame prima della scomparsa di lei nel 2013. Ha parlato di satira: “Nessuna forma di potere, sia esso religioso, dispotico, militare, totalitario e perfino quello che, almeno sulla carta, si dichiara democratico, riesce a sopportare la satira e l’ironia, proprio perché entrambe tendono a ridurre il potere in mutande o, peggio, completamente nudo”.

Ma che vuol dire mettere il potere in mutande? Anche al Bagaglino si fa satira dei potenti, in fondo. È un teatro di macchiette e imitazioni che mette in ridicolo i caratteri fisici, gli aspetti più umani. Ma fatta la tua risatina (per chi se la fa) te ne torni a casa identico a come sei venuto. Il teatro di Dario Fo è un’altra cosa. Certo, si parte da una forma antica, quella del giullare che si prende la libertà di schernire il re. Ma a Fo non bastava il rovesciamento dei ruoli che, una volta finito, non lascia traccia. Lui cercava la frattura.

Con la censura Franca e io abbiamo avuto un impatto piuttosto negativo fin dal primo momento in cui ci è riuscito di parlare a un microfono della radio o di fronte a una telecamera… La censura si è mossa verso di noi con uno slancio incredibile e ci ha messo in una condizione di bloccati per sedici anni di seguito quando eravamo in Rai, vi ricorderete Canzonissima, ad ogni modo ci costrinsero ad andarcene… perché non avevamo aderito alla loro preghiera oppure imposizione a tagliare e distruggere certi pensieri e certi modi…

Fo creava il suo pubblico, cercava gli spazi dove farlo, sfidava la censura. Se censurato, allora cercava un’altra forma per far passare lo stesso contenuto… “Era una sfida continua. Si forzavano i contenuti, sbeffeggiando le istituzioni, che avevano paura per le innovazioni culturali, sessuali, politiche”. Uscendo radicalmente dagli schemi, Fo e Rame hanno creato un nuovo modo di lavorare, produrre teatro. Nuovo pubblico, nuovi luoghi. E tutto questo vuol dire che nonostante Fo non abbia eredi visibili, tutto il teatro indipendente è in realtà erede di Dario Fo. La concezione di prendere spazi pubblici urbani vuoti per fare arte e riutilizzarli in Italia l’ha portata lui. Con l’esperienza della Palazzina Liberty di Milano, fatta con il Collettivo Teatrale La Comune a metà degli anni Settanta, hanno creato il primo esempio concreto di un modo di fare teatro a tutti i costi.

A un certo punto noi siamo usciti dal teatro ufficiale e siamo andati in cerca di un pubblico diverso abbiamo cominciato con le case del popolo, i luoghi dove si riunivano gli operai, i contadini, gli studenti… Abbiamo girato tutta l’Italia al di fuori del circuito normale… e ci siamo resi conto nei dibattiti al termine dello spettacolo che quel pubblico non voleva essere soltanto fruitore di un testo, discorso, spettacolo fatto dagli intellettuali, ma volevano partecipare, soprattutto indicare le cose di cui avevano bisogno si parlasse… Ci siamo trovati a riunirci e accettare il dettato di moltissimi uomini e donne che avevano bisogno che si trattasse si indicasse al pubblico cosa stava succedendo di sconosciuto, di nascosto, di proibito…

Molto spesso, ricordava, negli anni Sessanta a causa della censura si doveva cambiare lo spettacolo in corso. Era

una kermesse di fatica, bisognava improvvisare, bisognava lavorare per smontare un lavoro e farne subito un altro. Per esempio: c’è un testo su un colpo di stato. Si fa credere al pubblico che il colpo di stato sia già in atto, che è inutile parlare sul palco ma fra pochi momenti ci sarà una situazione che non ci permetterà più di fare di recitare di dire. ma non era una follia perché al tempo i colpi di stato si susseguivano ogni momento, in ogni luogo…

Oggi diamo per scontata l’idea che il teatro e l’arte possano uscire dalle istituzioni, dai luoghi deputati, e farsi un po’ ovunque e a prescindere da tutto. Ma se quella pratica, alla base di tanto teatro contemporaneo, ha avuto l’efficacia che ha avuto ciò è dovuto anche alla caparbietà di Franca Rame e Dario Fo. L’Italia non era la Londra degli squat artistici. Il loro gesto, politico, di creare uno spazio nuovo lo collega ad altri grandi come Peter Brook – che fa un teatro completamente diverso – quando dice “posso prendere uno spazio qualunque e trasformarlo in un teatro”, perché basta che ci sia una persona che recita e una persona che ascolta. Fo è stato probabilmente il primo da noi a dire si può fare, si può creare una posizione alternativa.

Negli ultimi anni forse si parlava meno del suo teatro. È un po’ come nella storiella dei pesci giovani che incontrano il pesce anziano, raccontata da Foster Wallace: “Com’è oggi l’acqua?”, chiede il pesce anziano, e i pesci giovani se ne vanno senza rispondere ma poi tra loro si chiedono “Che diavolo è l’acqua?”. Nuotiamo tutti così dentro la parabola tracciata da Dario Fo e Franca Rame da non riuscire praticamente a vederla più. Ma ancora oggi chi immagina un teatro che possa allo stesso tempo sperimentare ed essere autenticamente popolare non può non fare i conti con la sua storia. La grande sintesi di Fo è stata quella che Ascanio Celestini chiama “l’invenzione della tradizione”. Il suo è stato un teatro colto, che ha ripreso il grammelot e la commedia dell’arte, ed è stato allo stesso tempo un teatro autenticamente popolare. Proprio perché non riproponeva stancamente modelli del passato, ma li reiventava di sana pianta per il presente.

Nonostante Fo non abbia eredi visibili, tutto il teatro indipendente è in realtà erede di Dario Fo.

Quella di Fo e Rame è un’esperienza umana e artistica di grande caparbietà, un esempio per tutta una scena che ha continuato a fare teatro a prescindere da tutto: dalle istituzioni, dal pubblico polveroso, dai mass media che vorrebbero lo spettacolo addomesticato al loro linguaggio per poterlo vendere meglio. Un pezzo importante del teatro italiano, forse il pezzo più importante, è oggi uno strano ircocervo fatto di vette poetiche altissime e di voragini produttive alle quali occorre rispondere inventandosi un percorso, un pubblico, un modo di esistere. Una realtà da “controcultura”. Un mondo che, se lo guardiamo dalla prospettiva dei media, è quasi interamente sommerso. E fatto sostanzialmente da irregolari. A ben guardare, tutti percorsi che proseguono lungo il binario tracciato da Franca Rame e Dario Fo.

C’è infine, nel suo lascito, anche il teatro di narrazione, quello che di solito facciamo risalire a Paolini e Gabriele Vacis. L’idea del monologo fatto dritto di fronte al pubblico, senza mediazione del personaggio, e declinato in chiave politica, deve moltissimo a Dario Fo. Ovadia, Celestini, Paolini, ma pure Marco Baliani o gli scrittori come Erri De Luca, derivano direttamente da quella possibilità che si è aperta col suo teatro. “Il dovere di uno scrittore attore regista sta sempre lì, il coraggio di dire la verità e di informare un popolo di disinformati come il nostro”. È per informare il popolo di disinformati che ormai quella strategia la usano tutti, anche gli scrittori (alle volte, putroppo, anche i giornalisti), per raccontare le storie, per provare a rompere quella quarta parete che per Fo era la scusa del pubblico di rimanere nell’ombra e non uscire allo scoperto, non sentirsi protagonista: “Distrarre gli spettatori da questa condizione di passivi era fondamentale per un teatro nuovo: togliere quello che è la nebbia, il piacere nascosto di guardone. Era un pubblico di guardoni”.