I

l weekend del 7-8 ottobre, a Milano, si svolgerà la terza edizione della Maratona Manzoni: la lettura collettiva de I promessi sposi in luoghi pubblici della città — in piazza san Fedele, in alcune case popolari e presso le centrali dell’acqua. L’idea è di ridare linfa al capolavoro di Manzoni — “una grande storia di tutti, concreta come il mattone degli edifici in cui si svolge, liquida come l’acqua da cui arriva” — e riportarlo nella sua dimensione urbana per eccellenza: Milano, appunto. Del resto i modi in cui I promessi sposi hanno plasmato il nostro immaginario sono molteplici, così come quelli con cui sono stati a loro volta riplasmati. Dagli adattamenti in lirica di Ponchielli e Petrella alla celebre riduzione in 10 minuti degli Oblivion, passando per i film di Bonnard e Camerini e il Renzo e Lucia televisivo di Francesca Archibugi, l’opera fondante del romanzo italiano (per usare una definizione da banchi di scuola) ha dimostrato di avere sempre parecchio da dire.

![paperi]()

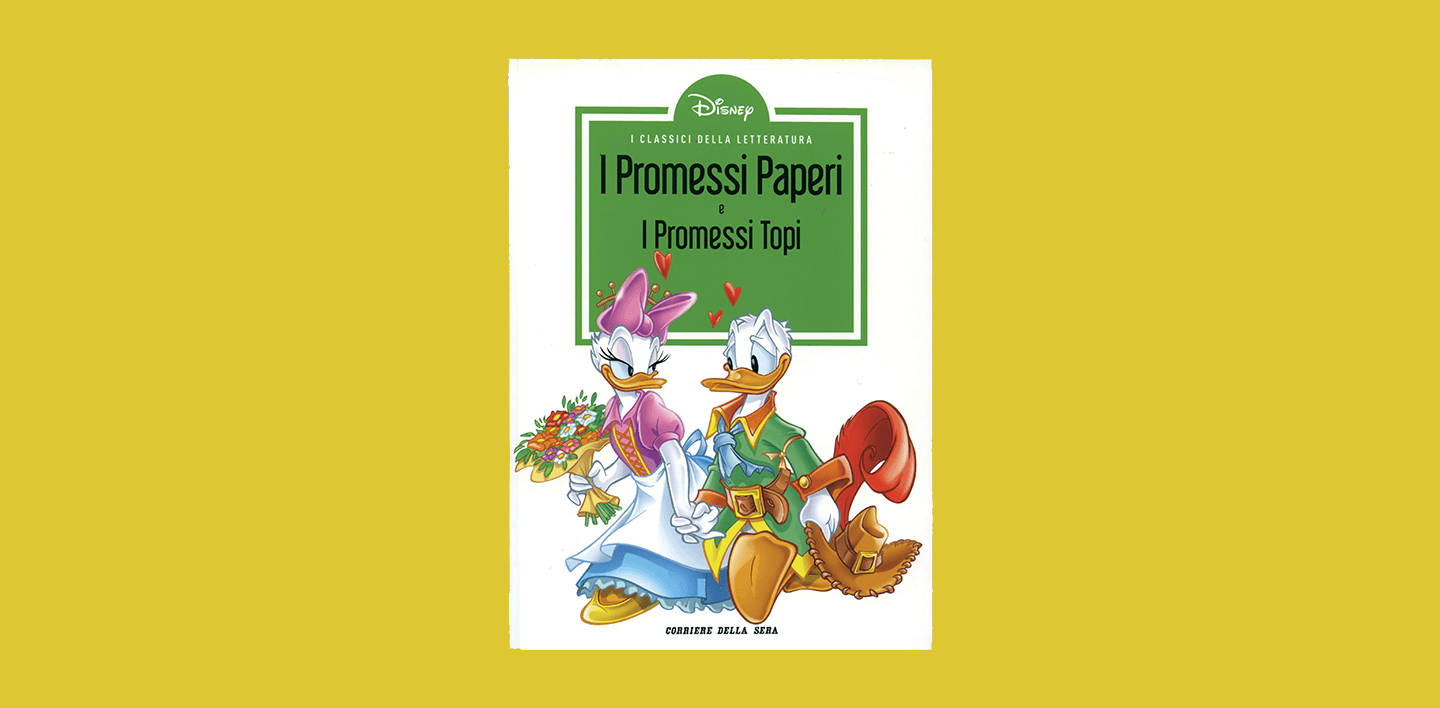

Esattamente quarant’anni fa, Manzoni trovò spazio anche su Topolino con un adattamento parodistico dal titolo I promessi paperi. La storia fu pubblicata in due puntate, sui numeri 1086 e 1087, con la sceneggiatura di Edoardo Segantini e i disegni del grande Giulio Chierchini. (Una decina d’anni dopo ci sarà un bis alternativo: I promessi topi). L’operazione si inseriva perfettamente nella storia delle grandi parodie Disney, iniziata nel 1949 con L’inferno di Topolino — in cui Guido Martina e Angelo Bioletto partirono subito in quinta, confrontandosi con la prima cantica della Commedia. Da lì in avanti gli sceneggiatori italiani avrebbero rielaborato un gran numero di classici: Don Chisciotte, l’Iliade, l’Orlando furioso, Sandokan e persino la Gerusalemme liberata. (A chi interessa approfondire il discorso, segnalo un eccellente articolo in due parti di Marco d’Angelo).

Il punto di partenza de I promessi paperi è un ribaltamento del celebre matrimonio che “non s’ha da fare”: Renzo, interpretato da Paperino viene costretto a sposare Gertruda, la “scocciatrice di Monza” impersonata da una Brigitta che tormenta il burbero Paperone (qui nei panni di don Rodrigo). Da lì parte una vicenda che in parte segue in forma satirica l’originale, e in parte se ne distanzia in maniera creativa ma non irriverente. I bravi si mescolano ai Bassotti diventando i Bravotti; a Gastone tocca il ruolo del cugino di Renzo, Bortolo; e Paperina è il naturale equivalente di Lucia Mondella. Così, in onore del weekend manzoniano e dell’anniversario de I promessi paperi, ho fatto due chiacchiere al telefono con l’autore della sceneggiatura, Edoardo Segantini.

L’idea della parodia fu sua o della redazione di Topolino?

L’idea fu di Giulio Chierchini, il mio maestro — la persona che mi ha insegnato tutto. Io avevo ventisei anni ed ero l’ultimissima ruota di un grande carro di persone straordinarie come Giovan Battista Carpi, Guido Martina e Romano Scarpa. Chierchini propose al direttore Mario Gentilini di creare una versione parodiata del Manzoni; e propose proprio me come sceneggiatore. Eravamo anche comodi per lavorare insieme, visto che entrambi risiedevamo a Genova.

Come da tradizione delle grandi parodie, ne I promessi paperi c’è una fedeltà di base al testo da un lato e insieme un’interpretazione libera che scansa le tematiche inadatte al settimanale (il rapporto con Dio, la morte, la violenza) trasformandole in elementi di commedia. Penso ad esempio la tragedia della peste, che nel suo fumetto diventa un gigantesco sciopero delle Poste (“Sono scoppiate le Poste a Milano!”).

Assolutamente, la ricetta è quella. Ma a questo proposito, tenga conto che scrivevo I promessi paperi durante la metà degli anni Settanta: un’epoca di notevole conflittualità sindacale. Pertanto l’idea di bloccare completamente le poste di Milano è un modo comico per alludere alla situazione di quei giorni. Del resto il 1976 è un momento di inflazione a due cifre da un lato — e anche questo torna in qualche passaggio — e di grande instabilità sociale dall’altro. Ed ecco che oltre alla materia manzoniana anche la realtà dell’Italia fa capolino: ma sempre secondo lo stile Disney. Per cui è come attutita, mascherata.

E perché mantenere la presenza del narratore onnisciente manzoniano? Fu una decisione istintiva o dettata da qualche precisa ragione?

Quella fu un’idea mia. Ne discutemmo brevemente, poi feci qualche prova. Il primo a trovarla divertente fu proprio Chierchini; quindi andammo avanti così. E poi sa, da ragazzi… Uno può avere anche un briciolo di talento, ma gli aspetti più teorici del lavoro non li capisce fino in fondo. Va appunto a istinto. Poi però, crescendo e avendo dei figli che leggevano Topolino, potevo verificare in diretta quanto avevo fatto o andavo facendo; le scelte di dialogo come quelle narrative. E il lettore bambino è un giudice che non ti perdona niente; ma soprattutto è garante che quelle regole della casa siano rispettate alla lettera. Qualsiasi movimento fuori strada — ancora prima di essere bocciata dal direttore, in un certo senso — non piacerebbe ai bambini. E i bambini sono molto più severi degli adulti.

A tal proposito, volevo riflettere sulla questione del linguaggio. Nella sua storia c’è un italiano che scimmiotta un po’ quello manzoniano ma rimane anche quello tipico e accessibile a tutti delle storie dell’albo. Come ha lavorato da questo punto di vista?

Cercavo proprio un equilibrio di questo tipo. Qualcosa che riecheggiasse — ma la parola giusta è proprio ancora scimmiottasse — la prosa del Manzoni fondendola con una tradizione comica. Questo però con misura, senza esagerare. Anche se ero giovane e inesperto, capivo che stavo camminando sul filo del rasoio: dopotutto stavo mettendo mano a uno dei capolavori della nostra letteratura. Quindi lo stile dialogico doveva essere coerente con i personaggi Disney, ma in qualche modo virato seppia. Un po’ ingiallito, un po’ vecchio stile. Che ricordasse la prosa ottocentesca.

Un aspetto che mi colpì all’epoca e mi colpisce ancora oggi è l’assegnazione dei personaggi. Affidare a Paperino la parte di Renzo è una scelta abbastanza ovvia; lo è meno trasformare don Abbondio in don Cicciondio (impersonato appunto da Ciccio) o Azzeccagarbugli nella sua variante archimedesca Mescolaintrugli. Come ha funzionato il gioco delle parti?

Devo dire che le assegnazioni sono venute tutte in maniera spontanea. Ciccio sembrava perfetto per una caricatura di don Abbondio — con quella sua aria grassoccia e un po’ intimorita da prete di campagna. Ed è stato semplice aggiungere la sua natura di eterno mangione, caricandolo di un lato comico un po’ diverso dall’originale. Lo stesso vale per Archimede-Mescolaintrugli. Il ragionamento era il seguente: mantenendo il ruolo di avvocato di Azzeccagarbugli sarei entrato in un territorio di sottigliezze eccessive per il mio pubblico. Invece un inventore mezzo matto che propone a Paperenzo tutta una serie di rimedi bislacchi — fino ad arrivare appunto all’elisir che scatena lo sciopero a Milano — era molto più interessante. E divertente.

A un certo punto della storia, Paperenzo subisce una tortura sonora da parte di Mainomato (l’Innominato impersonato da Rockerduck): la canzone suonata a tutto volume per convincerlo ricalca un classico di Celentano. Una parodia nella parodia, no?

È vero! (Ride) Quella non me lo ricordava nemmeno… Sì, Paperenzo canta Il tuo pugno è come un rock, versione satirica de Il tuo bacio è come un rock. Fra l’altro si tratta di un Celentano già d’epoca allora, perché la canzone è del 1959. Ma sa, Celentano è nato classico.

Un’ultima cosa. Mi domando sempre se in queste storie, oltre a una rivisitazione rispettosa dei classici, non ci fosse anche un intento di divulgazione. Spesso, purtroppo, I promessi sposi sono associati a terribili ricordi liceali. Con I promessi paperi pensa di avere reso Manzoni più invitante?

Devo dire la verità: all’epoca l’intento da parte mia non c’era. Però, diversamente da molti altri compagni, io al liceo adoravo Manzoni: avrò riletto I promessi sposi non so quante volte, e spero che questo traspaia nella parodia. Certo, ora potrei fare il brillante e dire che mentre scrivevo avevo pensato a fare il divulgatore, ma sarei disonesto. Al riguardo c’è un bell’aneddoto che riguarda proprio Manzoni, e che credo calzi anche per me. Lui parlava rigorosamente in dialetto, no? Bene, un giorno gli portano un’interpretazione particolarmente cerebrale di una cosa che aveva scritto, chiedendogli un parere al riguardo. Lui ci riflette su un po’, e poi dice stupito: Però! G’avevi minga pensàa! Ecco, non ci ho pensato nemmeno io!