I l tram numero 3 che attraversa Torino gode di una sorprendente popolarità anche al di fuori del capoluogo piemontese. Il suo percorso di 45 minuti è mostrato ai congressi di medicina e di economia: mostra come, allontanandosi dalle ville ai piedi della collina e dirigendosi verso il quartiere industriale delle Vallette, i residenti perdano cinque mesi di vita per ogni chilometro percorso. I primi hanno un’aspettativa superiore agli 82 anni, gli altri non raggiungono i 78.

Lo stesso accade a Londra: se chi abita nella zona di Oxford Circus può sperare di arrivare in media fino a 96 anni di età, a ogni fermata di metropolitana più in là, andando verso le aree suburbane, questa ottimistica prospettiva diminuisce. Procedendo lungo la Jubilee line, da Westminster verso est, l’aspettativa di vita cala di un anno a ogni fermata.

L’andamento è inverso negli Stati Uniti, dove le famiglie più benestanti preferiscono vivere fuori città. Il risultato però è simile: prendendo la metropolitana dal centro di Washington fino a Montgomery County, nel Maryland, l’aspettativa di vita aumenta di circa un anno e mezzo per ogni miglio percorso.

Può sembrare ovvio che i più ricchi stiano meglio dei più poveri, e che vivano più a lungo, ma il quadro dell’analisi dei dati di sopravvivenza rispetto alla zona di residenza nelle città occidentali mostra che in realtà il fenomeno va ben al di là della possibilità di usufruire del necessario per vivere e curarsi. Non si riferisce solo ai casi estremi, è graduale e progressivo e, soprattutto, “spalmato” a tutti i livelli della gerarchia sociale. In altre parole, ci riguarda tutti.

Benessere e salute

Non è solo questione di PIL: Paesi più poveri ma più egualitari possono avere indicatori di salute migliori di altri più ricchi e tecnologicamente dotati, ma gravati da pesanti disparità. Tipico è il caso di Cuba, che ha una mortalità infantile inferiore a quella degli Stati Uniti (per quanto riguarda la mortalità tra gli adulti, poi, la situazione è migliore degli Stati Uniti in altri 144 Paesi meno ricchi).

Certo, ai livelli più bassi della scala sociale, nei Paesi in cui i più poveri non hanno da mangiare, non hanno una casa o non possono permettersi nemmeno le cure essenziali, sono i soldi a fare la differenza. Ma quando tutto questo è garantito, le differenze di salute resistono, e seguono un gradiente continuo che non dipende solo dal reddito, ma anche dall’istruzione, e più genericamente dal gradino che si occupa nella scala sociale.

Da una posizione più elevata deriverebbe infatti il senso di controllo sulla propria vita che permette da un lato di fare scelte più salutari e dall’altro di subire meno uno stress psicosociale che è relativo al contesto in cui si vive, e non può quindi essere valutato solo in termini assoluti: la stessa situazione socioeconomica che garantisce un certo prestigio e relativo benessere in un villaggio indiano sarebbe considerata degradante e fonte di grave malessere in una baraccopoli alla periferia di una metropoli occidentale.

Chi ha messo in luce questo fenomeno è un distinto e sorridente signore inglese, un medico che da molti decenni ha appeso il camice al chiodo per dedicarsi a combattere “le cause delle cause delle malattie”, come le chiama lui: Michael Marmot, nominato Sir nel 2000 dalla regina Elisabetta. Oltre a essere professore di epidemiologia e salute pubblica al University College London, a capo dell’Institute of Health Equity dello stesso ateneo e presidente della World Medical Association, ha guidato centinaia di altri ricercatori in tutto il mondo nell’impresa di esaminare le disuguaglianze di salute a livello nazionale o sovranazionale, cercare di individuarne le cause e soprattutto studiare le modalità per contrastarle. I rapporti derivati da questo lavoro e stilati per conto dei governi o dell’Organizzazione mondiale della Sanità vengono spesso chiamati con il suo nome, Marmot Review.

Marmot ha calcolato per esempio che se tutti gli ultratrentenni in Inghilterra avessero lo stesso basso livello di mortalità di quelli laureati, la mortalità totale prima dei 75 anni si potrebbe quasi dimezzare. È stato lui a coniare l’espressione Status Syndrome, titolo di un suo famoso libro del 2005, per descrivere il legame tra malattia e condizione sociale. Il testo raccoglie i risultati di studi chiamati Whitehall, dal nome della strada di Londra dove si trova il Ministero dell’interno e molti suoi uffici, usato per metonimia come sinonimo dell’amministrazione pubblica del Regno Unito. Le ricerche infatti esaminavano le condizioni di salute dei dipendenti del Ministero a tutti i suoi livelli.

Fino alla pubblicazione dei risultati del primo lavoro, alla fine degli anni Settanta, si pensava che le persone con maggiore responsabilità fossero soggette a maggior stress, e di conseguenza subissero più danni al cuore. Il lavoro di Marmot dimostrò il contrario, prima su 18.000 dipendenti del Ministero di sesso maschile e poi, vent’anni dopo, su oltre 10.000, un terzo dei quali erano donne. Anche questi risultati hanno lo stesso impatto visivo delle mappe del metrò: dal portiere all’ingresso, a salire ai piani alti, di promozione in promozione nei ranghi della pubblica amministrazione, l’aspettativa di vita sale, in maniera graduale e continua, soprattutto grazie al calo della mortalità per cause cardiovascolari.

I fattori di rischio tradizionali spiegavano solo un terzo circa del fenomeno: il fumo era infatti più frequente ai livelli più bassi, ma la colesterolemia, per esempio, era maggiore ai piani alti. I tassi di ipertensione e obesità cambiavano poco tra impiegati di prima fascia e alti funzionari del Ministero.

Secondo Marmot, queste differenze si spiegano soprattutto come effetto di uno stress psicosociale, determinato dalla percezione di avere minore controllo sulla propria vita rispetto a chi si trova ai livelli più alti. Non c’è solo la povertà assoluta, ma anche quella relativa, per cui nel ricco Occidente una persona, anche se ha un tetto sopra la testa, può vivere come frustrante il fatto di non potersi permettere mai di andare in vacanza o di non poter mandare all’università i figli, si logora per la precarietà del proprio lavoro o il fatto di ritenerlo poco gratificante. Le aspettative crescono progressivamente, e la competizione che permea la nostra società contribuisce ad alimentarle.

Uno studio ha evidenziato l’impatto dei determinanti socioeconomici sulla mortalità: ipertensione, obesità, abuso di alcol incidono meno della posizione professionale sull’aspettativa di vita.

Tutto questo può riflettersi sull’aspettativa di vita in vari modi: indirettamente, perché chi è insoddisfatto più facilmente fuma, beve troppo o cerca conforto nel cibo; direttamente, perché nei casi estremi queste situazioni possono favorire l’insorgenza di disturbi mentali, come la depressione, a loro volta legati a una maggiore mortalità, o indurre effetti biologici che oggi stanno cominciando a diventare misurabili.

Con un’espressione ad effetto si potrebbe dire che tra qualche anno il basso livello socioeconomico delle persone si potrà leggere nel sangue: nelle fasce sociali più basse si ritrovano infatti in media livelli più alti di indici infiammatori, indicatori che negli ultimi anni sono stati correlati a un aumentato di rischio di moltissime malattie (dall’ipertensione al diabete, dalla cardiopatia ischemica al cancro). Ugualmente sono più elevati i tassi di cortisolo, strettamente dipendenti dallo stress, a loro volta mediatori di fattori di rischio per molte malattie croniche. Scendendo a un piano molecolare, tutto questo si può riflettere perfino nel DNA, perché queste situazioni, soprattutto a causa degli stili di vita che portano con sé, possono comportare alterazioni epigenetiche, per esempio diversi livelli di metilazione da cui dipende la regolazione dei geni.

Causa, contesto e gerarchia

Per spiegare la maggior parte delle differenze nei Paesi più ricchi non possono essere chiamate in causa ragioni legate alla carenza di beni essenziali, che non mancano agli impiegati di livello inferiore, e in molti casi nemmeno un diverso accesso alle cure, garantito a tutti dal National Health Service britannico o dal Servizio sanitario italiano. Per le carenze di questi sistemi i più ricchi possono prenotare con maggiore facilità una visita o un esame a pagamento, ma questo non basta a spiegare la disparità che si registra ovunque, sebbene sia senza dubbio più drammatica negli Stati Uniti, tema a cui The Lancet ha recentemente dedicato un’intera serie di articoli.

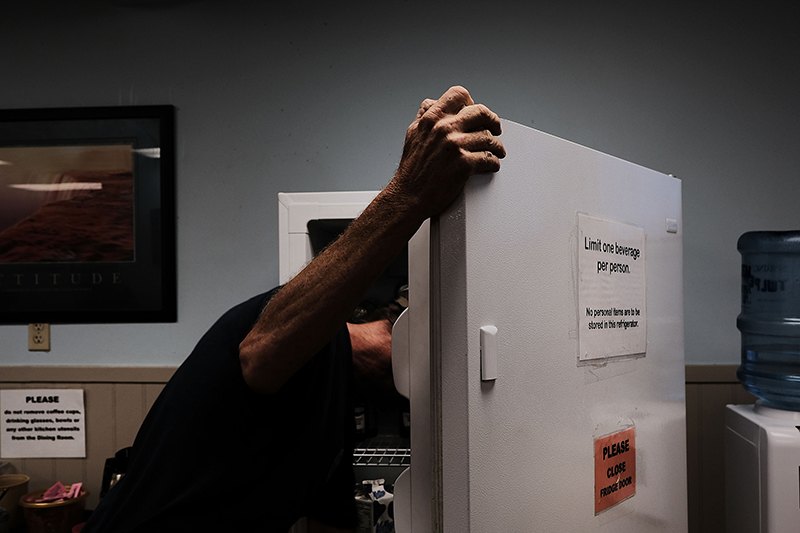

Le cure intervengono comunque quando il danno è fatto. Sono importanti ma non agiscono sulle “cause delle cause”, che interessano di più Marmot. Colpisce per esempio che l’aspettativa di vita degli uomini di una zona popolare di Glasgow, Calton, sia inferiore di ben dieci anni a quella della media indiana, sebbene nel quartiere della città scozzese in genere tutti abbiano una casa, accesso al cibo, all’acqua potabile e ai servizi sanitari essenziali.

Qui entrano in gioco fattori diversi: alcol, droga, violenza, disturbi mentali, tutti fattori strettamente legati al contesto sociale in cui le persone vivono e che spiegano come mai chi cresce in una elegante casa in stile georgiano a Lenzie, il quartiere ricco di Glasgow, possa contare su almeno vent’anni di vita in più rispetto a chi è nato nella zona popolare di Calton. I determinanti sociali della salute non escludono infatti gli stili di vita, ma si intrecciano con questi. A New York si dice che maggiore è la metratura dell’appartamento, minore sarà la taglia del vestito, per sottolineare come l’obesità è molto più frequente nelle classi sociali più basse, meno attente alla cura del proprio corpo, a svolgere una regolare attività fisica e a seguire una sana alimentazione. Anche il fumo, la più importante causa di morte prevenibile, un tempo diffusa a tutti i livelli, è oggi un’abitudine più comune nelle classi sociali meno abbienti: nel Regno Unito solo il 9% degli adulti nelle famiglie dei professionisti fuma, contro il 31% di quelle di lavoratori manuali. Eppure gli stili di vita da soli non bastano.

Un importante studio pubblicato su Lancet a gennaio di quest’anno ha messo a confronto l’impatto sulla mortalità dei determinanti socioeconomici rispetto ai fattori di rischio classici che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso di mira con l’obiettivo di abbattere del 25% entro il 2025 la mortalità per malattie croniche non trasmissibili, come quelle cardiovascolari, il diabete o i tumori. Analizzando i dati derivanti da 48 studi indipendenti che hanno coinvolto 1,7 milioni di persone, i ricercatori del progetto europeo Lifepath guidati da Paolo Vineis, epidemiologo italiano dell’Imperial College di Londra, hanno dimostrato che nel determinare l’aspettativa di vita, ipertensione arteriosa, obesità, abuso di alcol contano meno della posizione professionale.

Educazione alla salute

Non è solo questione di reddito, ma anche di istruzione. Mentre negli Stati Uniti si festeggia per il fatto che si è raggiunto l’obiettivo di far scendere al 15% la percentuale di fumatori in media tra gli adulti, i Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta fanno notare che, tra le persone che hanno solo un diploma di scuola superiore, il tasso di fumatori resta superiore al 40%. Sono soprattutto le popolazioni rurali a studiare di meno e fumare di più. E non a caso l’incidenza di tumori al polmone tra i residenti in queste zone è inaspettatamente superiore del 18-20% a quella di chi vive in città, a conferma che il fattore fumo resta sempre molto dominante rispetto all’inquinamento, che pure è da contrastare.

Per questo Marmot insiste sull’importanza dell’educazione: garantire a tutti un livello di istruzione adeguato fin dalla scuola dell’infanzia. L’esperienza di tanti Paesi dimostra che i miglioramenti sono possibili e producono enormi effetti in termini di salute. Il titolo del rapporto finale della commissione dell’OMS guidata da Marmot è ambizioso: “Closing the gap in a generation”, colmare il divario in una generazione. Il sottotitolo indica il percorso: raggiungere l’equità nella salute agendo sui determinanti sociali della salute. L’invito è rivolto alla finanza e alla politica, ma riguarda tutte le categorie che possono agire nel loro piccolo o grande ruolo. Ne “La salute disuguale” Marmot racconta quel che fanno i pompieri di Birmingham o le donne maori, gli amministratori di piccole e grandi città o le associazioni dei medici. Tutto può contribuire a creare comunità resilienti. Con quello che lui chiama “ottimismo basato sulle prove”, occorre mettere in pratica tutti gli interventi possibili per ridurre le disuguaglianze di salute a tutti i livelli, da quelli estremi a quelli meno drammatici, che pure, come si è visto, possono avere un impatto importante in termini di benessere e aspettativa di vita. La ragione è semplice: tutte le disparità di salute che si possono evitare sono ingiuste. E basta questo per dire che vanno combattute.