T he square, il film vincitore dell’ultimo festival di Cannes, è un buon esempio di come la satira sia sempre espressione diretta del regime sociale o politico che apparentemente mette in discussione, e di come la sua prospettiva critica nasca dalla stessa visione del mondo su cui si basa l’ideologia ufficiale. Il film, uscito in Italia il 9 novembre, mette in scena il curatore capo di un importante museo di Stoccolma e senza sviluppare una vera e propria storia ne segue le vicende lungo quattro filoni narrativi: l’attività professionale divisa tra le public relations, l’imperativo della visibilità e la curatela di mostre dal senso e dalla necessità sempre più sfuggenti (“la sua indagine visiva si applica ai temi della memoria, della storia e della ripetizione, che l’artista esplora attraverso la frammentazione, l’ambiguità, la drammaturgia e i giochi della percezione”); la sua relazione sessuale con una giornalista statunitense; l’approssimarsi di un’importante e provocatoria mostra di denuncia sociale (intitolata appunto The square) e il furto di portafogli e telefono, per strada, una mattina mentre sta andando al lavoro.

Christian è un uomo abile, cinico, disinvolto. È simpatico e politicamente corretto quanto l’arte “di denuncia” che promuove negli spazi del museo. È rispettoso delle minoranze, consapevole delle disuguaglianze sociali: “All’interno di questo rettangolo siamo tutti uguali, abbiamo tutti gli stessi diritti”, dice provocatoriamente la didascalia dell’opera che verrà presto esposta e per la quale lo staff del museo prepara il lancio pubblicitario in collaborazione con una nota agenzia di comunicazione. Quando però il tentativo di recuperare soldi e telefono lo porta di persona in un grande e malfamato condominio abitato dalle vittime di quell’ingiustizia che con le sue mostre vorrebbe denunciare, Christian deve prendere atto di due cose. La prima è che le vittime non gli sono affatto riconoscenti della sua sensibilità sociopolitica, perché sanno istintivamente che nel regime neoliberale post-democratico la classe dominante è legittimata a esercitare il dominio solo se si dichiara preoccupata per le sorti dei dominati. La seconda è che il suo impegno professionale “progressista”, nonché la sua fede nei principi della democrazia, non sono nulla e non cambieranno nulla perché la violenza, come dicono i sociologi, è strutturale: viene esercitata dall’organizzazione sociale e non dai singoli.

Fino alla grande crisi degli anni Settanta la Svezia fu un solido welfare state ispirato a ideali di socialismo ridistributivo. Negli anni Ottanta, minacciata da progetti di riforma miranti alla proprietà aziendale collettiva, l’élite svedese lanciò sull’esempio degli Stati Uniti una campagna propagandistica intesa a creare consenso sui temi del neoliberismo grazie alle prestigiose pubblicazioni del SNS (think-tank della confindustria) e al controllo esercitato dalle istituzioni finanziarie sul premio Nobel per l’economia. La campagna ebbe successo: avvantaggiato dallo smarrimento storico dei socialdemocratici, il governo conservatore eletto nel 1991 addossò al welfare state la responsabilità della recessione e privatizzò i servizi sociali, deregolamentò il settore bancario e introdusse tagli fiscali intesi a stimolare gli investimenti.

La violenza è strutturale: viene esercitata dall’organizzazione sociale e non dai singoli.

Questa trasformazione epocale, che negli ultimi trenta anni ha fatto aumentare la diseguaglianza sociale in Svezia e nel resto del mondo neoliberista, viene rappresentata dal film in modo fedele: le inaugurazioni del museo, le abitazioni dell’élite e le sue feste vengono alternate a quadri di povertà e di emarginazione; miseria e benessere convivono senza scandalo sullo stesso marciapiede come nelle downtown statunitensi; l’apartheid è latente ma non per questo meno effettivo. E se da un lato i pubblicitari incaricati di lanciare The square concepiscono cinicamente un video-choc nel quale una bambina mendicante entra nel “rettangolo dell’uguaglianza” ed esplode (cosa che indignerà la stampa e l’opinione pubblica), dall’altro Christian entra in un percorso morale che sembrerebbe renderlo personalmente (e non più solo istituzionalmente) attento alla miseria dei miserabili.

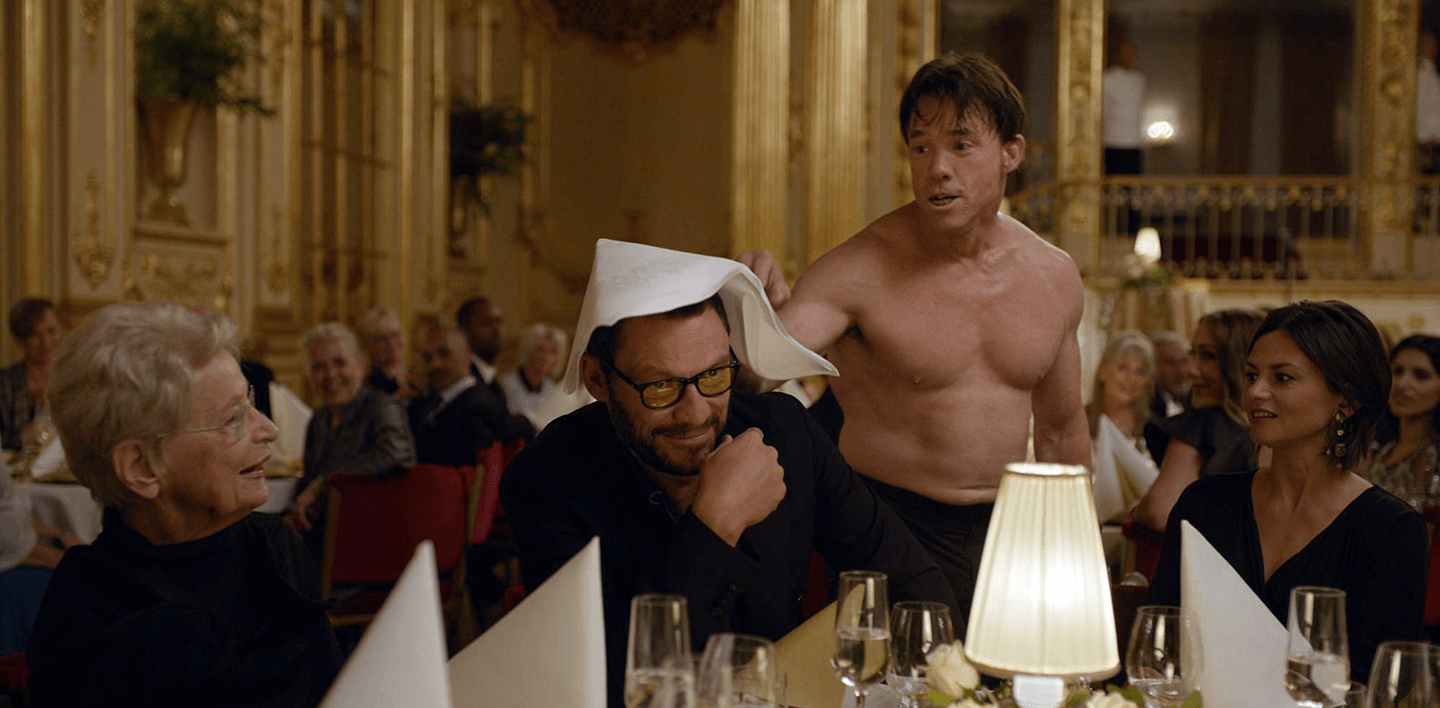

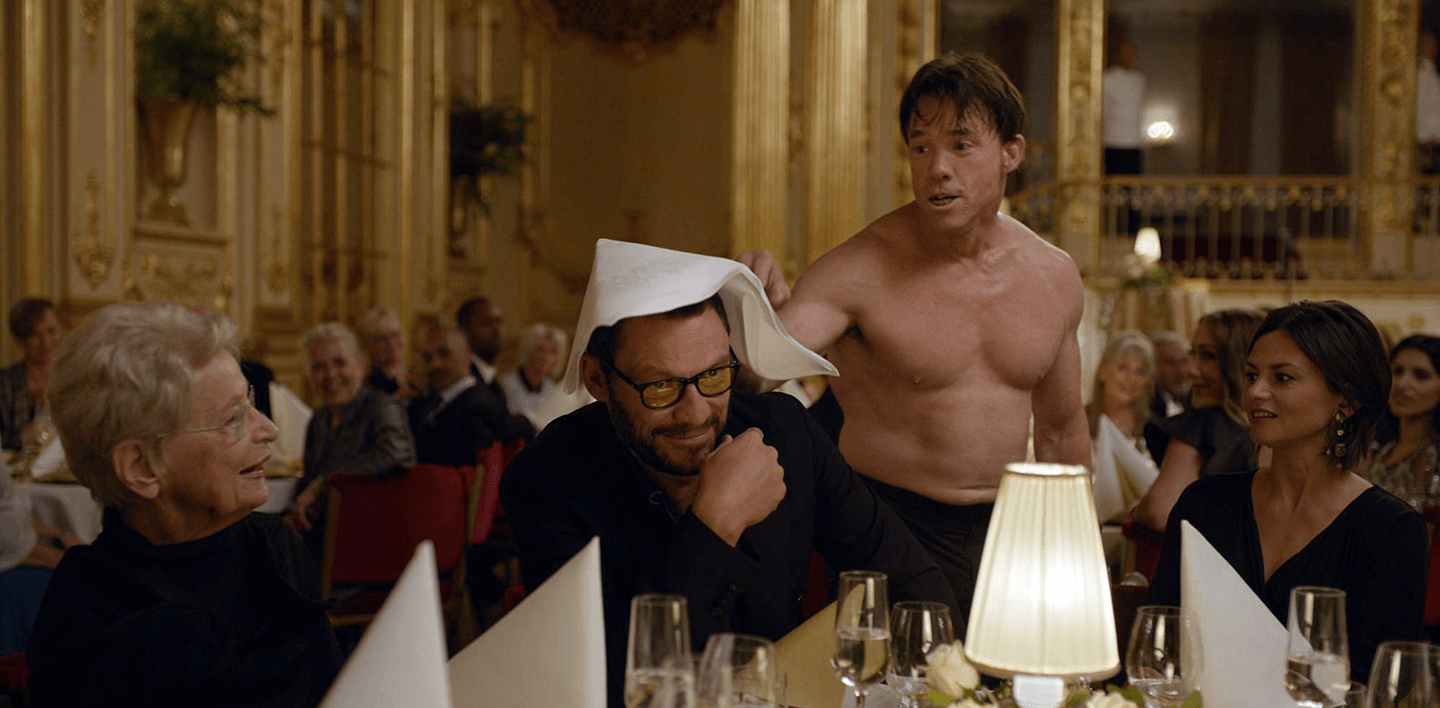

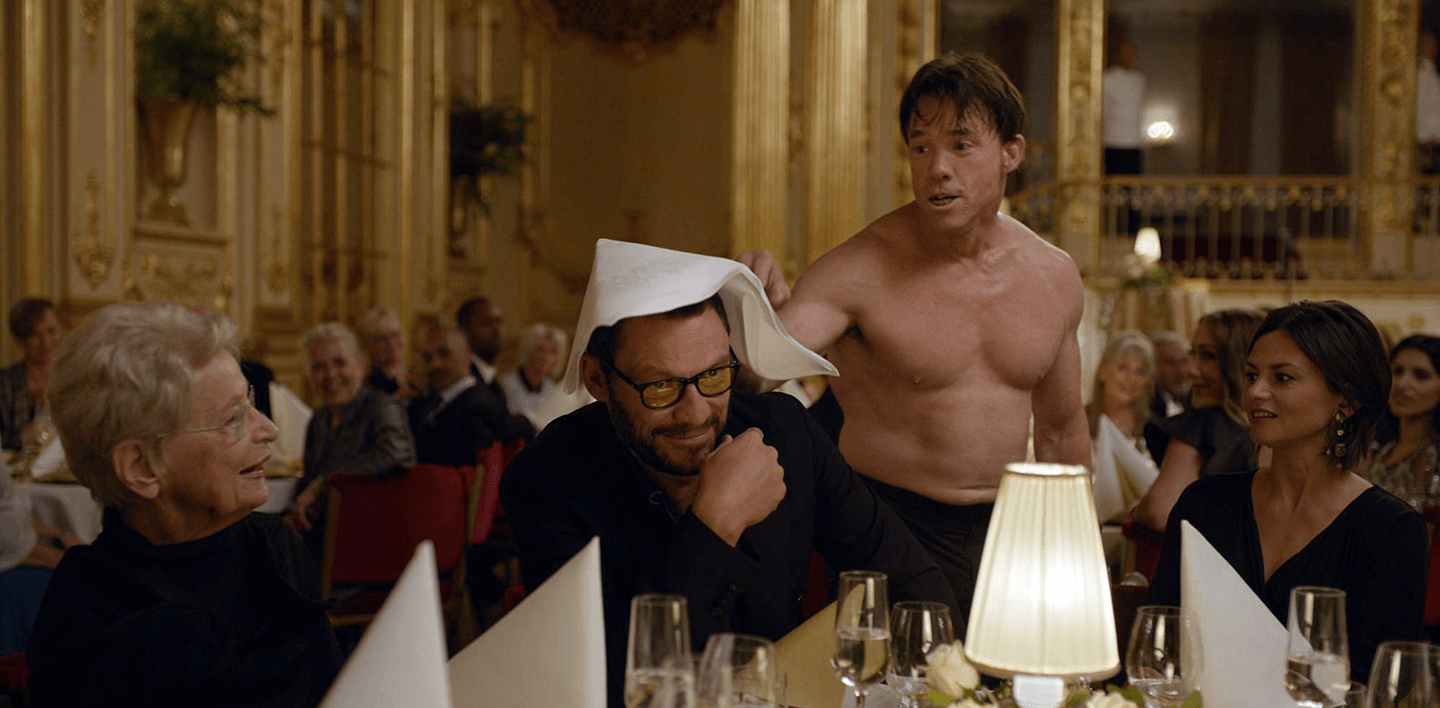

Tutto questo però – la mostra imminente, la giornalista persecutoria, l’autoreferenzialità del circuito artistico e la discesa di Christian nel sottomondo dei poveri – viene compreso dal film come una buona occasione per far ridere. Il regista cerca ovunque passi falsi, piccole meschinità, episodi grotteschi o imbarazzanti che risolvono la vicenda del protagonista in una sorridente (e dunque indulgente) panoramica sociale. “L’affinità originaria del mondo degli affari e di quello dell’amusement,” scrivevano Adorno e Horkheimer nel 1947, assistendo alla nascita dell’industria culturale negli Stati Uniti, “si rivela nel significato proprio di quest’ultimo: che non è altro che l’apologia della società. Divertirsi significa essere d’accordo. […] Divertirsi significa ogni volta: non doverci pensare, dimenticare la sofferenza anche là dove viene esposta e messa in mostra”. In questo film ci fanno ridere tutti: la giornalista, Christian, il bambino povero, i pubblicitari senza scrupoli, la mendicante affamata e semianalfabeta.

Non cambia nulla che – in una sorta di nemesi artistico-sociale – la classe dominante venga fatta oggetto di violenza nel corso di una performance che sfugge di mano: perché per Christian, alla fine del film, tutto resta come all’inizio. È costretto ad annunciare le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa a causa del video pubblicitario: ma il regista ci fa sospettare che anche l’annuncio delle dimissioni sia una trovata pubblicitaria, e che il curatore capo resterà al suo posto. Pentito di essersi comportato in modo classista accusando ingiustamente del furto un bambino che vive nel condominio dei diseredati, Christian va di persona a scusarsi con lui: ma il bambino – viene a sapere – si è trasferito altrove con la famiglia. Il mancato incontro consente a Christian di tornare a casa correttamente turbato. Siamo così, sembra concludere il film: tantovale farci due risate, che possiamo permetterci perché in fondo siamo persone sensibili. Pur alludendo alla critica sociale, The square è un’opera di intrattenimento per intellettuali che con la sua satira normalizza, nelle stesse modalità della denuncia, lo stato di cose che sembrerebbe voler denunciare.