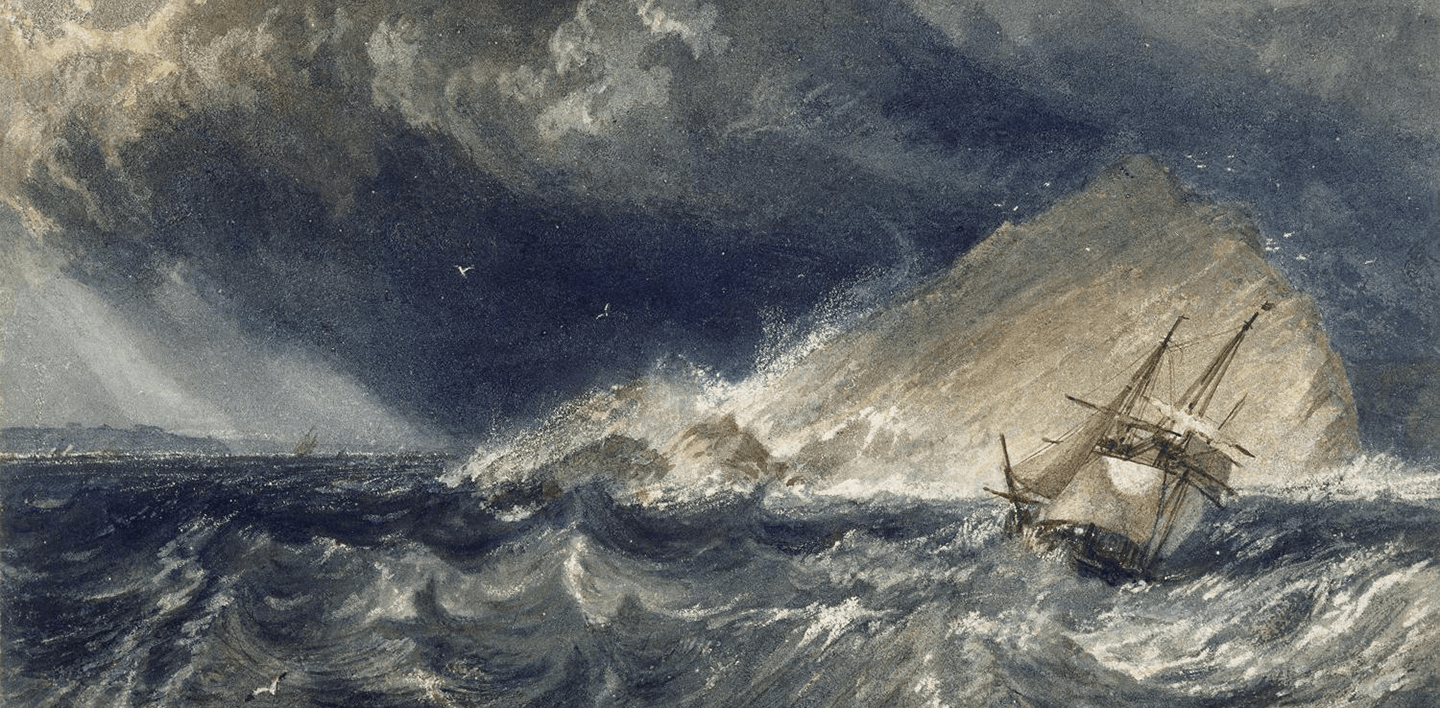

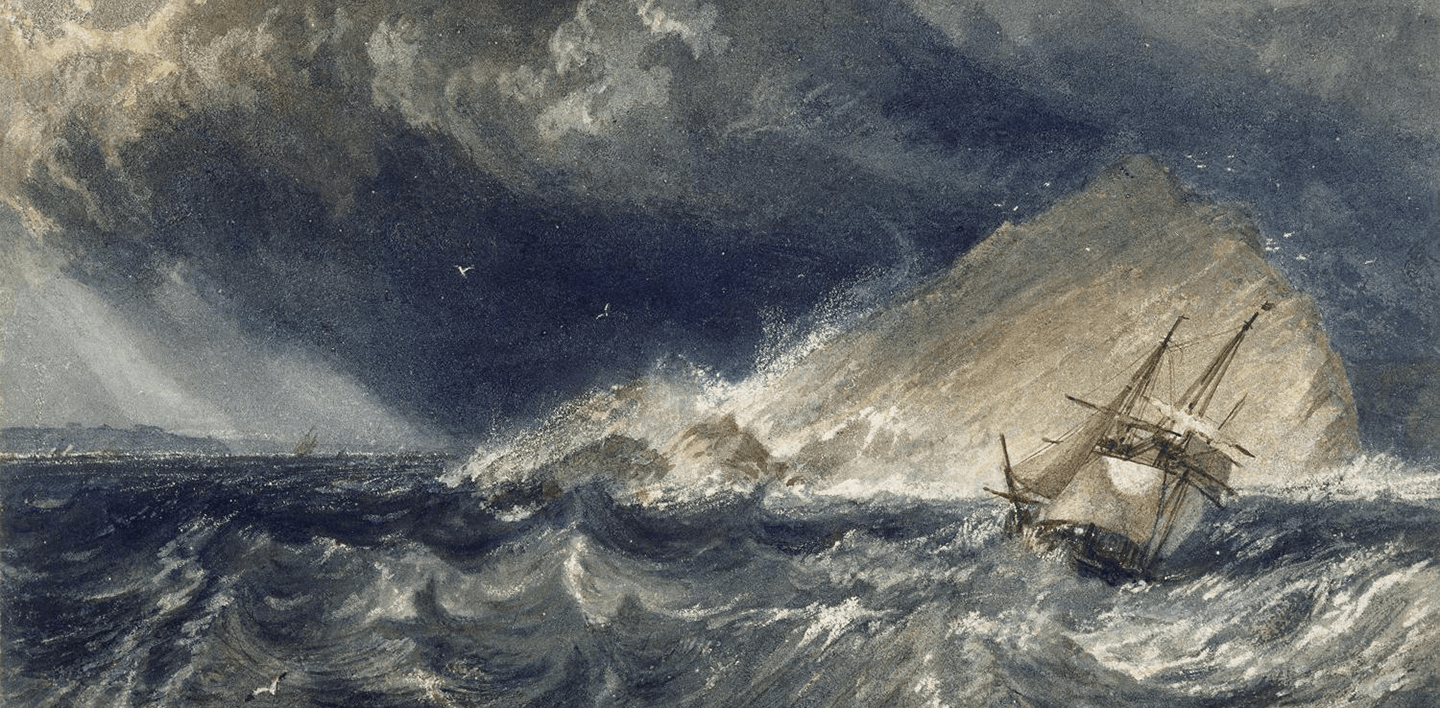

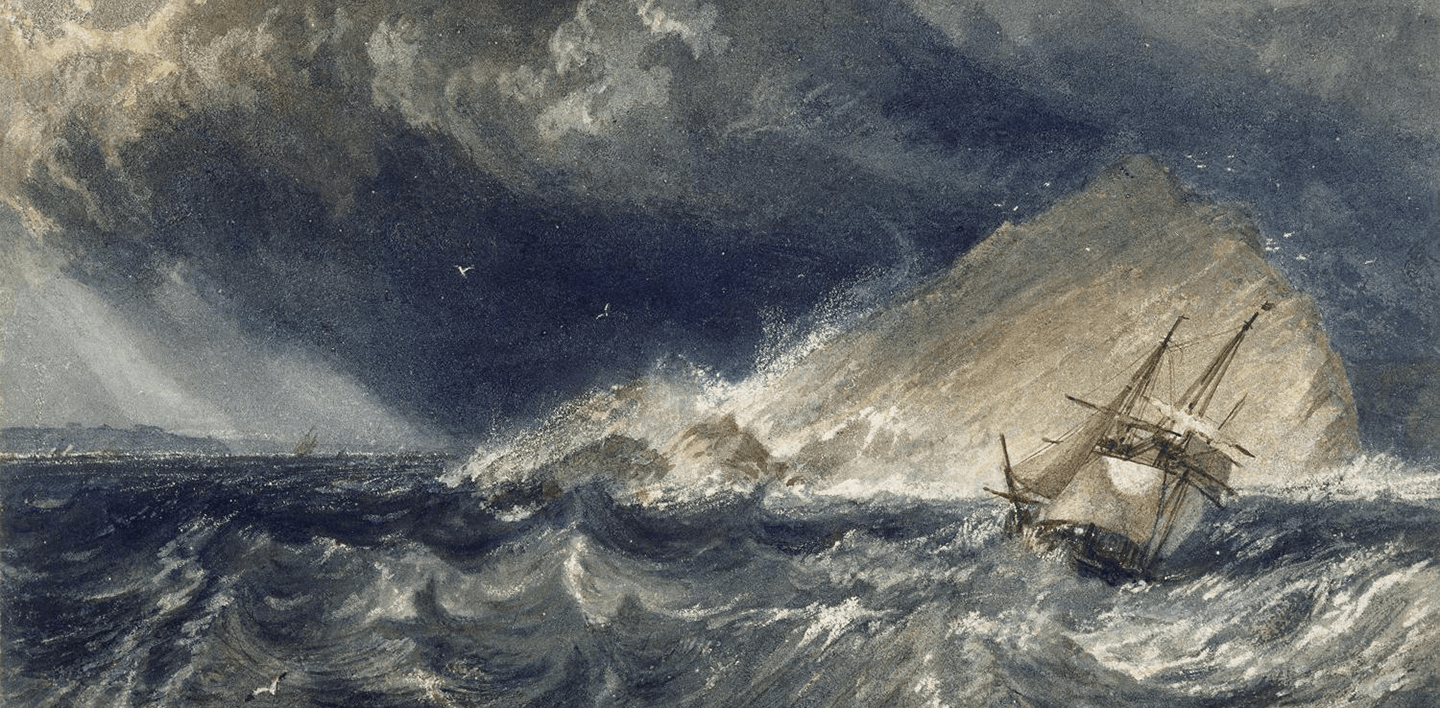

Q uasi tutti i romanzi di Michele Mari, e i primi tre in maniera particolarmente precisa e puntuale, saldano generosamente il debito che lo scrittore ha contratto con i generi e gli autori frequentati nella sua lunga e appassionata carriera di lettore. Se Di bestia in bestia (1989) rappresentava l’omaggio di Mari al romanzo gotico, Io venia pien d’angoscia a rimirarti (1990) quello offerto al genio di Leopardi, La stiva e l’abisso (originariamente pubblicato da Bompiani nel 1992, poi da Einaudi nel 2002) si rivolge con affettuosa riverenza ai romanzi di avventura e di mare: Melville, Stevenson, Conrad, Salgari. Gli stessi scrittori, insieme ad altri (Defoe, London, Poe, Verne) si contenderanno il titolo del migliore in una competizione immaginaria narrata in Otto scrittori, racconto dedicato alla narrativa di mare, compreso in Tu, sanguinosa infanzia.

Di Moby Dick, ne La stiva e l’abisso, è riprodotto il carattere ibrido di una scrittura capace di muoversi con disinvoltura tra il giornale di bordo, la sceneggiatura teatrale e il trattato scientifico. Alla nave di Benito Cereno o a quella della conradiana Linea d’ombra s’ispira certamente il trattamento “atmosferico” del racconto, la sospensione metafisica che circonda il galeone bloccato da una bonaccia apparentemente interminabile ed il morboso languore nel quale l’equipaggio sprofonda irrimediabilmente. Tra i numerosi ammiccamenti stevensoniani andranno almeno annoverati la caratterizzazione piratesca di certi marinai e la immancabile, e qui del tutto parodistica, ossessione del tesoro nascosto. Non mancano riferimenti al teatro rinascimentale e barocco, conformi all’ambientazione seicentesca e spagnola del romanzo, e ugualmente barocca si direbbe la meravigliosa levità dei “visitatori” marini, le loro forme affusolate, i loro colori iridescenti.

La stiva e l’abisso è un romanzo complesso ed estremamente articolato sia sul piano dello stile (i pastiches e le invenzioni verbali giustapponendosi e accavallandosi precipitosamente nel corso delle quasi trecento pagine del libro) che su quello simbolico. Probabilmente per questo è ad oggi il libro meno letto di Mari: è dunque benvenuta la nuova edizione einaudiana in un momento in cui la “canonizzazione” dello scrittore milanese sembra ormai abbastanza universalmente ammessa. La vicenda è piuttosto semplice: un galeone spagnolo, guidato da un capitano (Torquemada) costretto all’infermità da una cancrena alla gamba, si trova bloccato da una inspiegabile bonaccia. L’equipaggio – ad eccezione di Menzio, il secondo di bordo, uomo triviale e ambizioso specularmente opposto alla figura del nobile capitano – è visitato la notte da misteriose creature marine le quali, accoppiandosi segretamente con i marinai, trasmettono loro un patrimonio di favole e storie che quegli stessi esseri hanno assimilato nutrendosi della carne di altri marinai naufragati e annegati. Prede felici dell’estasi erotica, fatti indolenti o addirittura catatonici dal contatto coi visitatori marini, gli uomini di Torquemada abbandonano qualsiasi occupazione che non sia quella fabulatoria e, uno dopo l’altro, muoiono d’inedia. Soltanto Menzio, trascurato dai pesci fantastici, continuerà la sua accanita e sprovveduta ricerca di un inesistente tesoro nascosto e s’impegnerà nell’organizzazione di un improbabile ammutinamento. Il capitano Torquemada, costretto all’isolamento e incapace di ricevere le creature a causa della sua infermità, non può, dal canto suo, che assistere impotente alla corruzione del suo equipaggio e a quella della propria gamba: oggetto di continue e deliranti fantasie manipolatorie che costituiscono forse le pagine più memorabili del romanzo.

La trama principale si affina in una messe di dettagli e di sequenze secondarie che ne complicano notevolmente l’impianto simbolico e narrativo. La doppia immobilità del capitano (bloccato prima dalla cancrena e in seguito dalla bonaccia), uomo colto e raffinato, allude all’immagine dello scrittore o dell’intellettuale appartato ed escluso dal commercio mondano, incarnata da molti personaggi di Mari. La figura dell’ufficiale cartografo Torriani sembra disputare a Torquemada questo valore allegorico: il suo trattato intorno al «pesce implicito» e al «pesce ottativo», parente stretto del Manuale di zoologia fantastica di Borges e Margarita Guerrero, pare uscito dalle visioni stravaganti di quei fou littéraires che interessarono autori eccentrici ed enciclopedici come Nodier e Queneau.

La topologia simbolica della nave, messa in relazione fin dal titolo con la profondità marina, si complica all’apparire dalla stiva di un orfico clandestino dal nome melvilliano. Ishmaìl è un uomo anziano, una specie marinara di ebreo errante, eterno clandestino che ha trascorso la propria vita passando da una stiva all’altra, capace di esprimersi in una mostruosa lingua franca, un ingenioso miscuglio di francese, arabo, latino, ebraico, genovese, napoletano, greco, e altro ancora («Teng’a panza vida: vida cumm’a chefalé de vù, compren? Il fò magnat tussuìt: apré loquirò»). Il nome del galeone di Torquemada è continuamente alluso e mai chiaramente pronunciato, quasi a conferire un significato mistico-religioso alla sua trasformazione in un teatrale contenitore di racconti e infine in “nave fantasma”. La parabola dei marinai è quella di una decadenza fisica ma anche di una progressiva elevazione spirituale : le storie che le creature marine depositano nelle loro menti recano ambiguamente dolore e sollievo. Il confondersi delle storie con la memoria autobiografica dei “visitati” consuma la loro volontà ma ne arricchisce, in qualche modo, la vita interiore.

Questa oppiacea perversione dell’attività fabulatoria è la punta estrema del più profondo (e ambiguo) sistema simbolico che regge l’edificio romanzesco. Quello (ben noto ai lettori di Mari) relativo alla polarità/complementarità di corpo e scrittura: a cominciare dalla traduzione “antropofagica” delle storie degli annegati e dal valore metaforico del mare come fonte oceanica della mitopoiesi:

L’orbita cava dell’occhio sinistro di Omero fu culla all’Iliade, quella del destro lo fu all’Odissea, accadde nella sua fanciullezza, distratto da una libellula cadde dalla barca e l’Egeo chiamò tutti i suoi pesci a rodergli gli occhi, quando riemerse straziato quel fanciullo era il Vate, non si cade impunemente nell’acqua tinta del sangue degli eroi, ma tutte le acque sono piene di storie.

per arrivare alle «sublimazioni iridescenti del marcio» (la formula è di Torquemada) che dai coiti oltreumani dei marinai giungono fino alle tortuose fantasticherie del capitano intorno alla propria “gangrena”.

È forse a causa di una simile complessità se alcuni commentatori hanno lamentato nel romanzo un certo scollamento tra l’oscuro proliferare dei simboli e delle costruzioni verbali e la più debole tenuta narrativa della fabula, la lentezza della narrazione: «come se anche sulla pagina fosse calata la stessa bonaccia che infiacchisce le vele del galeone fantasma» (ha scritto ad esempio Lorenzo Mondo). Fra tutti i libri di Mari La stiva e l’abisso è certamente il più faticoso, il più sfuggente e forse anche il più artificioso. La sua ricchezza stilistica e linguistica, prima che tra i critici, ha ottenuto consensi tra gli storici della lingua e i cultori del romanzo di mare.

La precisa, filologica ricognizione del lessico marino (“pselli”, “rosadi”, “celacanti”, “lamantini”) e marinaresco («parole meravigliose come bastinaggio e bompresso» saranno cantate nell’omaggio al romanzo di mare compreso in Tu, sanguinosa infanzia, ma qui già si accumulano, e ben più copiosamente, “matafioni”, “ombrinali”, “caricabassi dello straglio di gabbia”, “gavoni di poppa”, eccetera) o mercantile (ad esempio questa lista di « specie esotiche dai nomi favolosi, cardamomo, nepente, issopo, ipecacuana, o di piante medicinali familiari ai monaci dei nostri conventi, ma dai nomi ancora più misteriosi ai profani, melissa, giusquiamo, estragone, dulcamara madreselva laudano…») e infine le numerose esplosioni di materia verbale intorno alla corporalità putrescente di Torquemada («grassumi che si colliquano in un diguazzare di muchi e di suchi, distillati sierosi che intridono il tenerume di parti lonze, arrendevoli, flosce, spolverizzamenti o polvigli di tritumi o tritelli limati da una forza sorda che scioglie e tutto invischia nel flegma»), queste e le molte altre peregrinazioni lessicali che sostanziano il romanzo rappresentano un autentico e affascinante tour de force nomenclatorio che pochi autori avrebbero saputo realizzare con altrettanta precisione e vivacità stilistica.

Personalmente, a compensare quella mancanza di respiro narrativo che molti lettori hanno riscontrato (e che la maniacale ricercatezza formale dell’opera non saprebbe, ai loro occhi, che confermare), tenderei a valorizzare la febbrile dimensione “ideologica” e filosofica del testo. Indipendentemente da eventuali debolezze legate alla forma o al contenuto (o alla loro articolazione), La stiva e l’abisso è un romanzo sorprendente e coinvolgente soprattutto in virtù della sua stranezza, della sua contorta sintassi simbolica. La trama del libro rappresenta probabilmente la più elaborata e sofferta speculazione narrativa intorno alla domanda che Michele Mari non ha smesso di porsi in ogni sua opera: come e dove nascono le storie? Cosa spinge a raccontare? Che rapporto esiste tra l’indomabile fisicità corporea e l’ordinata astrazione della creazione letteraria, tra «le storie della carne» e «la carne delle storie», come dice Torquemada?

Forse, piuttosto che la bonaccia intesa come un’immagine della stasi del romanzo, quale immagine della scrittura e della concezione dell’opera meglio varrebbe quell’«oltranza metafisica dell’intelletto» che il capitano riconosce nell’ufficiale al sestante Torriani. Il quale, dopo aver composto il suo trattato intorno al “pesce ottativo”, si immerge nel mare con una rudimentale batisfera da lui stessa progettata e costruita, e scompare negli abissi. Nell’oltranzismo intellettuale del romanzo risiede la sua dimensione più autentica e originale. Al di là delle “belle pagine” e dei pezzi di bravura, è il pensiero dell’autore, sono le sue ossessive e concitate interrogazioni che si fanno strada nel labirinto allegorico del racconto: quella «continuità fra incubo, carattere, corpo umano, corpo animale, corpo terrestre, corpo celeste» che Mari, in un saggio critico (Saturno nella fronte, introduzione a Manieristi e irregolari nel cinquecento), ha posto all’origine del “bizzarro rinascimentale” e che definisce con una certa precisione un nodo filosofico centrale della sua stessa poetica.