E quando sento, amabile creatura di un’ora | Che non avrò più stagioni per ammirarti, | e non potrò più deliziarmi nell’incantata potenza | d’un temerario amore: in quel momento sulla plaga | del vasto mondo resto solo e penso | finchè gloria e amor al nulla affondano.

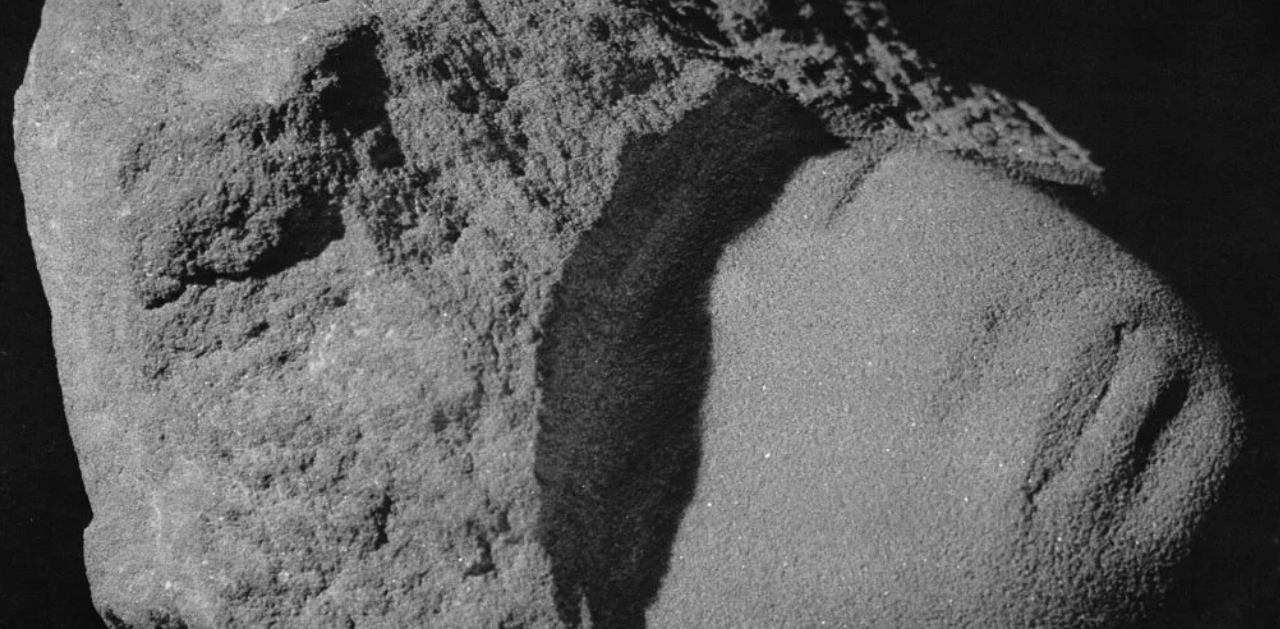

Le parole di Keats sono perfette per descrivere il nuovo album dei The Cure: un disco che, sintetizzando questi versi, è un concentrato di potenza, amore e nulla. E non a caso Smith ha piazzato Keats nella busta interna, allo scopo di far entrare l’ascoltatore nel mood del disco, che è legato a doppio nodo a una visione poetica dell’esistenza. Smith ha sempre ammesso di essere un grande lettore, ma che spesso trova la maggior parte delle poesie noiose: poi si imbatte improvvisamente in un rigo che lo cattura e gli cade nell’anima come una meteora che improvvisamente viene scolpita prendendo forma di canzone (come nella cover dell’album, una scultura dell’artista sloveno Janez Pirnat, il quale morirà incredibilmente, paradosso poetico, proprio nel giorno in cui Smith la scelse).

Ecco quindi che Songs of a Lost World è un florilegio di citazioni, prima fra tutte quella contenuta nel brano che apre il disco, la maestosa “Alone”: “questa è la fine di tutte le canzoni che cantiamo” viene direttamente da “Dregs” di Ernest Dowson, un poeta del diciannovesimo secolo che morì giovane dopo che suo padre e sua madre spirarono uno di tubercolosi e l’altra impiccandosi. Questo senso di perdita permea tutto il disco: “And nothing is forever” cita infatti il Dylan Thomas di “Do Not Go Gentle into that Good Night”, in cui si resiste alla morte fino all’ultimo respiro, in una promessa all’amato di restare insieme fino alle estreme conseguenze, che probabilmente verrà disattesa dalla stessa vita. Una canzone da lacrime, che riesce a essere balsamo di dolcezza quanto brutale pugno nello stomaco (il basso distorto di Gallup apre delle inedite porte della percezione di pancia), ma appunto il grande tema di Songs è l’approccio alla fine come qualcosa di inevitabile, che bisogna affrontare nonostante – e anzi proprio per – il dolore che ne consegue. È un’attitudine completamente diversa da quella che troviamo, ad esempio, nella trilogia di Pornography, Disintegration e Bloodflowers, di cui Songs è chiaramente il quarto capitolo a parte: una serie di opinionisti della domenica si è sperticata a trovare termini di paragone con quell’illustre passato, ma qui non c’è più passato che tenga, solo presente che lo trasforma.

Se nel primo capitolo i giovani Cure si oppongono con rabbia alla caducità della vita e alla condanna del tempo che passa, con Disintegration la rabbia si trasforma in nostalgia di una giovinezza che se ne sta andando e alla quale ci si aggrappa disperatamente: Bloodflowers è invece la rassegnazione nel riconoscere in sé la vecchiaia incipiente, “un fuoco che è quasi spento” (e qui c’è un passaggio di testimone testuale da “39” in “Alone”, tanto per sottolineare una continuità con la trilogia). In Songs si è oltre tutto questo: rabbia, nostalgia o rassegnazione finiscono nella constatazione pura è semplice che vita e morte sono la stessa cosa, guardando in faccia la fine come qualcosa di sì amaro, ma inevitabile: l’eterno ciclo delle cose più che non dare scampo apre al riconoscersi nell’essere un puntino nell’ universo (“I will lose myself in time”, dice Smith in “Endsong”), cosa che l’uomo moderno si rifiuta costantemente di fare, rifugiandosi nell’ego e nel materialismo. Il mondo perduto di cui parlano i Cure non è infatti solo quello degli affetti (come detto in molte interviste, Smith ha perso gran parte dei suoi cari durante la realizzazione), della propria identità e del passato, ma è quello della sensibilità degli esseri umani, sempre più schiacciata dalla finzione dell’oggi. E infatti la perversione dell’attualità entra nel bizzarro funk gotico di “Drone: Nodrone”, ispirata da – per l’ appunto – un drone che Smith scoprì volare sulla sua casa spiandolo: la realtà rimpiazzata del mondo digitale, la mente che vacilla su esaurimenti nervosi virtuali.

Il grande tema dell’album è l’approccio alla fine come qualcosa di inevitabile, da affrontare nonostante – e anzi proprio per – il dolore che ne consegue.

È il mondo moderno artificiale che si insinua invasivo a demolire le menti e le anime umane: e qui il giornalista Chris Stanton ci trova qualcosa di Bradbury, con il quale Smith – grande ammiratore – avrebbe dovuto andare a pranzo insieme ma la cosa non andò in porto in quanto lo scrittore si rifiutò di assistere, gentilmente invitato, a un concerto dei Cure. In effetti il brano è il più fantapolitico del lotto: ma il più politico, in assoluto, è altrove: come nella “One Hundred Years” di Pornography, in “Warsong” si analizza la follia della belva umana assetata di massacri in nome di chissà quale dogma, razza o ideologia: e qui invece troviamo il Tolstoj di Guerra e pace. Libro che Smith divorerà durante il lockdown (di cui Songs è in parte figlio), non trovandolo però di suo gusto: se Tolstoj crede nella buona volontà degli uomini, Smith invece afferma che “siamo nati per la guerra”, senza alcuna redenzione. In “I Can Never Say Goodbye”, canzone dedicata alla scomparsa di suo fratello maggiore che lo iniziò alla musica, torna Bradbury con una citazione esplicita di “Something Wicked This Way Comes”, una sua novella del 1962, direttamente legata al Macbeth di Shakespeare e alle sue streghe: la morte che arriva inaspettata e malvagia, ma rimane quel senso di ignoto per cui “non si può mai dire addio” veramente.

Il tono marmoreo dei brani del disco viene stemperato da due episodi “pop”: “A fragile thing”, una canzone su quanto l’amore sia un cristallo che può essere distrutto con un nonnulla e che potrebbe essere stata ispirata da una poesia di Anne Clark: “It’s a Fragile Thing” contenuta – attenzione – nell’ album Borderland: Found Music for a Lost World, uscito nel 2022. Forse la similarità dei titoli è un caso? O una citazione nella citazione?

Non è dato sapere, così come non è dato sapere cosa abbia dato il la a un gioiello come “All I Ever Am”, se non una dissociazione piena di fantasmi Baudeleriani in cui Smith cerca di mettere insieme i pezzi di un’ identità schizofrenica, trasformata dal tempo che passa e dalla paura del futuro: ma appunto quel “se solo mi fermassi” finale ha la stessa valenza positiva di “devo combattere questa malattia, trovare una cura” alla fine di Pornography. E la cura è “Endsong”, che chiudeva quel disco: un pezzo che potrebbe descrivere sonicamente il nostro trovarci nell’universo e che è ispirata dal primo sbarco sulla luna e dalle sensazioni che Smith, guardando il firmamento, compara alle sensazioni del sé bambino scoprendo che tutto è andato via e adesso si ritrova vecchio e solo, e così si lascia andare, come in un sogno, nelle braccia del nulla cosmico: potremmo trovare qui accenni allo Yeats di “Nineteen hundred and nineteen” (il cui incipit recita “Many ingenious lovely things are gone / that seemed sheer miracle to the moltitude / protected from the circle of the moon”) che sebbene sia un poema politico sulla guerra civile irlandese è pieno di rimandi alla fine, alla morte, alla solitudine, a un glorioso passato in macerie e alla perdita dell’innocenza.

Songs of a Lost World musicalmente è senza dubbio un passo avanti nel sound dei nostri: registrato da Paul Corkett, produttore di Bloodflowers, a differenza di quest’ultimo non è un bignami sonoro fin troppo telefonato dei dischi ”classici” dei Cure ma suona compatto, massiccio e monumentale, scuro come – e qui potremmo trovare un piccolo rimando – fu Concert, il primo disco dal vivo dei nostri. Si dilata la musica come in un mix tra post rock, shoegaze e psichedelia black metal di ultima generazione (il sound plumbeo ha punti di contatto con l’ultimo Onrassi Pazuzu, ovviamente con le dovute differenze di scrittura e stile) con intro lunghissime che incorniciano brevi frasi melodiche cantate da Smith con urgenza inedita: anche senza introduzioni funzionerebbero come canzoni dirette e chirurgiche.

È musica che non può essere incasellata in un genere se non in un proprio “curesound”.

È musica che non può essere incasellata in un genere se non in un proprio “curesound” che però, oltre a riassumere cose già sperimentate nelle altre prove della band che sono disseminate per tutto il disco, viene perfezionato fino ad essere irriconoscibile e quindi a tutti gli effetti nuovo, e qua e là trova anche spazio per una rilettura di quello che è la musica “hype” di oggi (alcuni loop e cellule melodiche sembrano in linea con certe basi trap o neo pop e appunto le larghezze “lisergiche” oggi tornate in voga sono centrali nel disco), filtrata dalla sensibilità musicalmente onnivora della band. Non solo: è chiaramente un disco cantautorale, considerato che è l’unico album nella storia del gruppo in cui il solo Smith è accreditato per scrittura musicale, arrangiamenti e testi, sulla scia di Nick Drake e a volte di Roger Waters (“Warsong” in primis) ma anche e soprattutto di David Bowie, di cui Songs potrebbe essere la versione Cure di Blackstar (non dimentichiamoci che il guitar hero Reeves Gabrels, per anni braccio destro di Bowie, in questo disco debutta portando a servizio dei pezzi sia i suoi feedback lancinanti che i suoi guitar synth più o meno subliminali), anche lì un disco che si interrogava su mortalità, immortalità, identità e perdita di identità.

La cosa sorprendente è che dopo sedici anni i Cure, appena uscito il disco, arrivano al numero uno in undici paesi, tra i quali gli UK e gli USA nella categoria top rock and alternative di Billboard, e sempre nella classifica generale di Billboard al numero tre, quando alla vetta troviamo Tyler, The Creator con Cromakopia, un altro disco permeato di passato, perdita e sentimento (segno che i tempi stanno cambiando e che anche le nuove generazioni si sentono prese in giro dall’industria): una boccata di ossigeno in un mondo musicale che sembrava oramai ostaggio della cornice rispetto al contenuto e in cui l’emozione era usata come specchietto per le allodole e non come fatto fondamentale in ogni esperienza artistica che si rispetti.

Con una band in stato di grazia (i bassi di Gallup, come già citato, sono tellurici, le chitarre di Gabrels idem come sopra, le percussioni di Jason Cooper sono finalmente personali e di rara intelligenza ritmica, le tastiere di O’Donnell si autocitano con una sensibilità sinfonica da direttore d’orchestra e uno Smith polistrumentista mai così empatico verso le sorti del suo pubblico), Songs of a Lost World è una meta-opera d’arte la cui compattezza e impatto emotivo porta il suo contenuto al di là di qualsiasi cosa: chi cercherà di trovare il capello nella minestra non sa che se l’ è già mangiato prima ancora di aprire bocca. Bisogna solo mettere il vinile sul piatto, chiudere gli occhi, e cadere come una stella spenta nel firmamento Cure. Se è vero che ci sono altri due album di inediti dei nostri in avvicinamento, state sereni: forse il nostro mondo non si è ancora perso.